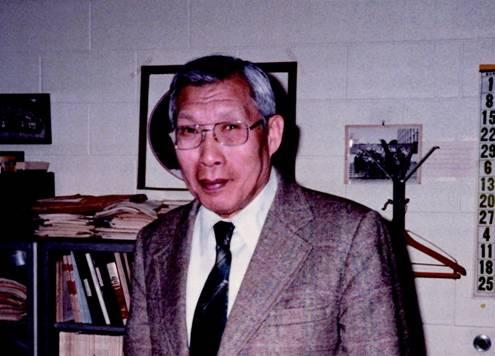

1950年,因遭到不公正对待,中国遗传学奠基人李景均毅然离开内陆前往香港,无处可去的李景均,竟然得到了诺奖得主穆勒亲自向美国国务院求情,希望将李景均接到美国! 他曾是北大最年轻的系主任,为中国遗传学的发展做出了巨大的贡献。 然而,却受到了长期的不公平对待的他,心灰意冷,离开了大陆去往美国。 那么,他当年经历了什么,让一心报国的他最终踏上了赴美的飞机? 1912年,李景均出生于天津商人的家庭中。 1936年,他怀抱着科学救国梦远赴美国,以优异成绩考入康奈尔大学农学院,攻读遗传学。 留学七年,他系统掌握了当时世界领先的遗传学理论,并取得了博士学位,期间与一位广东籍华侨女留学生结为连理。 这时,国内正值抗战岁月。 1943年战局胶着、国内最需人才之际,李景均放弃了美国优渥安稳的环境,决定携妻归国。 归途异常艰险,整整五个月的长途跋涉,抵达桂林执教广西大学农学院时,已形销骨立。 1946年,抗战胜利,他被求贤若渴的北京大学聘为农学院教授,年仅34岁便出任农学系系主任,成为北大最年轻的系主任。 在北大,他白天传道授业,夜深人静时在昏暗油灯下奋笔疾书。 于1948年完成了中国遗传学史上的里程碑之作《群体遗传学》。 然而,时代的风云并未为科学的纯粹预留空间。 新中国成立初期,以苏联生物学家李森科为首、否定孟德尔-摩尔根遗传学的“米丘林学说”受到尊崇,被视为无产阶级革命的科学形态。 源于西方、李景均所坚持的现代遗传学理论,被粗暴地贴上“资产阶级伪科学”的标签,受到压制和批判。 这场意识形态对科学真理的碾压,在北大农学院表现得尤为激烈。 院内的特定势力迅速将矛头指向留美背景、执着教授摩尔根学说的李景均。 他的课程被勒令停止,他苦心经营的遗传学研究室,被强行关闭、贴上封条。 一次全院规模的“学术批判会”上,主持会议者给他扣上“反动学术权威”的帽子,批判侮辱直至李景均愤然摔本离场。 科学探索彻底被终结,但是李景均并未彻底放弃。 在近乎窒息的氛围里,他顶着巨大压力,于1950年出版了凝聚着他学术思想精髓的教材《遗传学原理》。 这是他试图在大陆做出的最后努力。 然而,这本倾注心血的著作甫一问世,就遭到毁灭性打击。 大量印好的新书被直接截留,未及发行便宣告封杀,成捆的书籍被作为“毒草”运往造纸厂打成纸浆。 同步而来的是经济上的惩罚,他的工资被无理大幅削减,降至每月仅40斤小米。 这点微薄收入,连维持家庭基本生存都异常艰难。 当他病中的孩子因无钱支付医药费,妻子抱着高烧的孩子无助地蹲在医院门口落泪时,所有的学术坚守与爱国热忱,都在冰冷的生活面前撞得粉碎。 精神的孤立无援与物质生活的困顿,一点点磨灭了他最后一丝在北大的希望。 这份来自“自己人”的深刻伤害,比任何外在的敌意都更令人心寒。 1952年,在沉重的压迫中,李景均选择了被迫离开。 他以母病为由请得探亲假,携妻带子悄然南下广州,设法辗转抵达香港。 当时中美关系紧张,身份敏感的他获取赴美签证困难重重。 一个意想不到的人物伸出了援手,诺贝尔生理学或医学奖得主、著名遗传学家赫尔曼·穆勒。 两人虽未谋面,但穆勒读过李景均的著作,深为他的学术造诣折服,更为他在北平的不幸遭遇愤慨。 穆勒亲自致信美国国务院,力陈李景均在遗传学领域的重要价值及其困境,恳请美方协助。 最终,在穆勒的积极斡旋下,李景均一家拿到了赴美通行证,远涉重洋抵达旧金山。 然而,李景均的出走引发了高层震怒。 此事报告到周恩来总理处,总理在国务院会议上罕见地拍了桌子,严厉批评了相关部门在人才问题上的粗暴错误。 北大农学院原校务委员会负责人乐天宇作为批判运动的主要推手,被撤职并调离。 然而,对李景均个人而言,这些纠偏来得太迟。 流亡美国的李景均,后在匹兹堡大学谋得教职,凭借着深厚的学术底蕴和不懈努力,全身心投入人类遗传学和生物统计学研究,取得了举世瞩目的成就。 最终,他当选为美国遗传学会副主席,在国际遗传学界赢得了崇高的学术地位。 多年后,中美关系缓和,国内有关方面曾盛情邀请他回国讲学,彼时已垂暮之年的李景均均婉言谢绝。 历史的伤痕犹在,他再也无法找回当年踏上滇缅公路时那份炽热的归属感。 2003年,李景均以91岁高龄在洛杉矶辞世。 讣告传回国内,曾在学术寒冬中幸存的老一代学者们无不扼腕叹息。 他的故事,成为中国现代科学发展史上一个难以弥合的创伤符号,揭示了知识分子报国无门的时代悲剧。 李景均的遭遇,最终如警钟般敲响。 主要信源:(科学网——遗传学家、生物统计学家李景均先生其人其书及其精神)