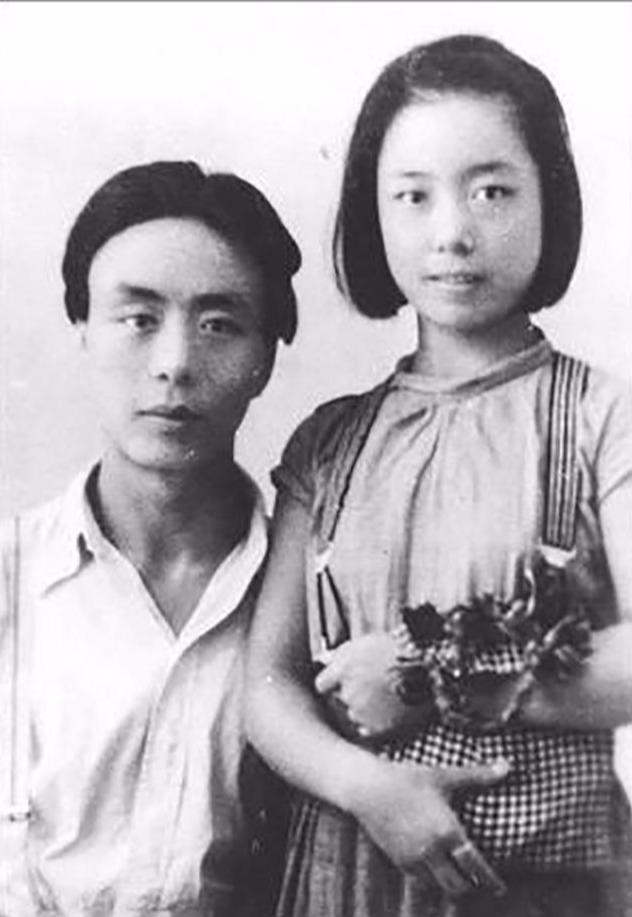

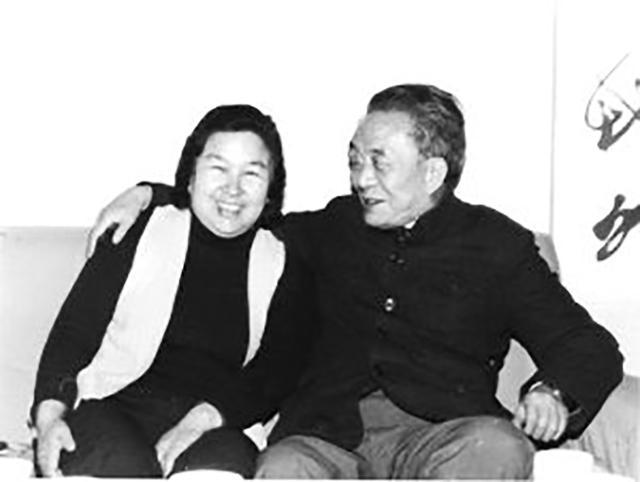

1936年,常州。夏天的风裹着热浪扑面而来,武进女子师范学校里,一场不被允许的情感正悄然生长。他26岁,已婚,是任教的国文老师,名叫艾青。他写诗,讲鲁迅,带着革命浪漫主义的狂热与艺术家的敏感。 他的目光落在了一个十五岁的学生身上。女孩叫韦嫈,扎着两条麻花辫,皮肤白净,眼神倔强。她是全校公认的“漂亮女学生”,更是文学社的宠儿。 那年夏天,她即将回家省亲。他不愿她走。傍晚,湖边,艾青突然跪下,手指着水面,声音压低:“你若走了,我就跳湖。”没人知道,那句威胁是真还是演。但她愣住了,走不了了。一个十五岁的少女,被一位成名诗人的决绝拽进了爱与责任的旋涡。 这段师生恋在当时,是越轨,是禁忌,是冲突。可对艾青而言,是灵魂碰撞的宿命。他不顾已婚身份,不惧世俗压力。三年后,1939年6月20日,两人正式结婚。他带她辗转延安、重庆,四处漂泊。他们有了四个孩子。艾青在战火中写诗,她在厨房洗衣带娃。生活的车轮滚滚向前。 可浪漫一旦落地,就变成了柴米油盐。长时间的动荡与贫困,没能磨平他的诗心,反而让他渴望理解与共鸣。她沉默,他远行。裂缝,慢慢出现。到了1955年,一切变了。 这一年,艾青在中国作家协会工作。他已是中年,文学地位稳固。他遇到了高瑛,一位年轻女编辑,只有23岁,已婚,有两个孩子。她身上有韦嫈不再具备的东西——激情,崇拜,还有文化上的共振。他被她吸引,不加掩饰地展开追求。比起当年湖边跪求的戏剧化,这一次,他更直接,更猛烈。 韦嫈察觉得很快,她没有哭闹,只是静静去法院起诉离婚。她终于明白,当年的湖边一跪并非永恒誓言,只是一场情绪冲动。法院判决离婚,她带走了最小的孩子,其他的留给艾青。婚姻结束,她回到原本的人生。艾青转身,开始新一段感情。 1956年3月27日,艾青和高瑛结婚。当年他46岁,高瑛23岁,整整差了22岁。这一次,他没有隐藏,也没有挣扎。结婚第二年,他们有了第一个儿子,取名艾未未。后来,他们还有了第二个儿子艾丹。 但现实没有因为爱情而温柔。1957年,他被划为右派,被发配黑龙江,后又流放新疆。他人生最苦的十年,正是和高瑛共同走过。那时候,他被人唾弃,被冷落在体制之外。她没有离开,也没有抱怨。带着孩子,跟他住在荒凉的劳动营地。他写,她抄。他沉默,她撑着生活。 时间到了1980年代,改革开放,他平反,重新被接纳。他复出文坛,继续写作,成为中国现代诗的象征。他曾写“大堰河”,写“北方”,写“黎明的通知”。晚年,他终于回到了文坛的高处。身边仍是高瑛。韦嫈此时已淡出公众,独自过着清静日子。 1996年5月5日,北京。艾青去世,享年86岁。高瑛在身边。他走得安静。身后留下六个孩子,两段婚姻,一个动荡半生的爱情地图。 这是一位诗人的私人史,也是一段时代的情感切面。他从湖边跪地的年轻教师,到追求有夫之妇的中年文人,再到被放逐后坚定不移的老伴陪伴。他的爱情,从来不是单线的忠诚,而是多维的纠结。他用诗写信仰,用情书写欲望,用婚姻证明选择,也用离婚背叛承诺。 韦嫈,是那个被命运选中的少女。她爱过,痛过,挣扎过,最后放下。她曾被艾青一跪惊天动地,却也被他一次转身彻底放逐。她曾试图成为他生命的永恒,却最终明白,她只是他生命中的一站。 而高瑛,从一个被追求的年轻女子,变成了在政治风浪中不离不弃的妻子。她不仅见证了艾青的才华,也承担了他的命运。她把丈夫当成理想,把孩子当成延续。在荒原与孤岛之间,她熬过了寒冬,换来了春天。 这三个人,纠缠了半个世纪。他们之间,没有绝对的对与错,只有各自的选择与承受。他们的人生,是一首现实主义的长诗,有热烈,有哀伤,有分裂,有和解。它不写在课本里,却刻在时代的边角。是那个年代,最真实的爱情与背叛。 这场从湖边开始的爱情,最终在北京落幕。留下的不只是回忆,还有历史本身的温度与质感。