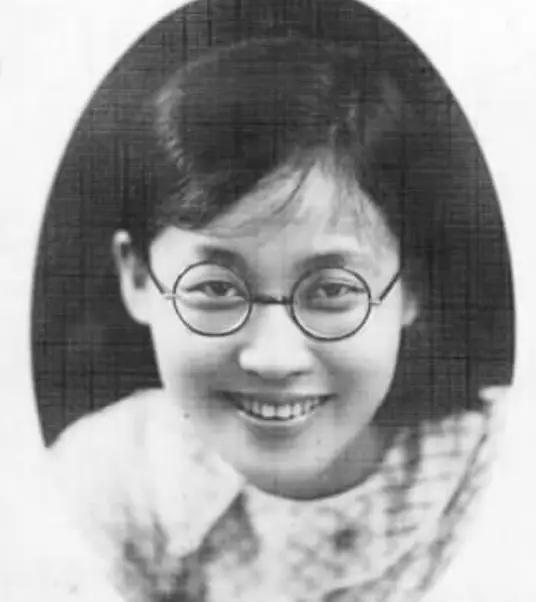

1940年,抗日女战士陈康容在日寇刑场留下这最后的照片,这位年仅25岁的地下工作者挺立在日军中间,面对死亡却毫无惧色。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1940年8月16日的清晨,福建永定的抚市镇刑场,一位年轻女子被押解前行,她穿着布鞋,短发凌乱,脚下的土地已被血迹染红。 周围站着荷枪实弹的日本宪兵,但她的身影挺拔,没有低头,档案馆中流传下来的黑白照片里,这个女子脊背笔直,面容坚毅,她叫陈康容,年仅25岁。 她出生于缅甸仰光,是福建永定的华侨后代,父亲是当地有名的华商,早年靠做橡胶生意积攒了一笔家产,在异国他乡长大,她从小受的是南洋教育,但家中一直保留着中国的习俗。 父亲常告诉她,自己的根在福建,永远不能忘记祖国,1930年,十五岁的陈康容被送回厦门求学。 她先在集美中学就读,后考入厦门大学中文系,在当时的社会环境下,一个缅甸归来的华侨女子能进入大学实属罕见。 在厦门求学期间,她接触了大量进步思想,常在校内组织唱抗战歌曲、撰写宣传文章,也曾加入救国社团,积极参加抗日集会,1937年秋,厦门沦陷。 身边的同学纷纷南下避难,而她选择留下,与当地的地下党组织接上关系,年底,她正式加入中国共产党,随后,她接到党组织调令,前往闽西山区岐岭村,以小学教师的身份从事地下工作。 在岐岭小学,她一边教书,一边发动群众,组织妇女学习识字、宣传抗战,她用简单的课本教村民认字,自己手写“救国三字经”,内容通俗,方便村妇记诵。 她将抗战口号编成歌谣,配上山歌旋律,教孩子们和妇女一起唱,她还利用教学之便,教授基础地理和敌机识别等内容,暗中进行群众抗战意识的启蒙教育。 为了协助游击队运输盐巴,她发明了一种“带盐法”:将盐水浸湿衣服后晾干,再穿着衣服通过检查站,到达目的地后再用水洗出盐分。 这种方法不仅安全,还解决了山区物资紧缺的问题,在那个物质匮乏、交通封锁的年代,这样的办法成了游击队的重要补给手段。 1940年7月,岐岭小学突遭包围,陈康容正在批改学生作业,敌人已经悄然封锁了整座校园,她迅速将尚未销毁的密写纸吞下,并将用于联络的布条投入水缸。 尽管反应迅速,仍未能逃脱,她被捕后关押于永定县宪兵队,敌人对她进行了长时间的酷刑,她受尽电击、鞭打、老虎凳等折磨,身上多处骨折,眼部严重受伤,尽管如此,她始终拒绝透露任何情报。 在她被关押的牢房里,墙上至今仍能看到用木炭写下的诗句:“青春价无比,团聚何须提,为了伸正义,岂惧剥重皮,”这些文字成为后来人记住她精神的象征。 为了从她口中获取组织名单,敌人还请来了她大学时期的同学,这个人已投靠伪政权,劝她“自首从宽”,承诺丰厚待遇,她听后一言不发,神情冷漠,继续沉默以对。 8月16日清晨,敌人决定行刑,她被押往抚市刑场时,高声呼喊“中国共产党万岁”,声音在空旷的集市上久久回荡。 乡亲们默默站在路旁,许多人忍不住落泪,她面无惧色,直视前方,不低头,不喊痛,她知道自己的结局,也早已做好了准备。 据事后记载,她在牺牲时已怀有身孕,为了不连累他人,她将全部情报一人承担,将未出世的孩子托付给当地一位村妇抚养。 这个孩子后来被取名为“陈明”,成年后成为人民空军的一员,直到老年,他仍在讲述母亲留下的那张照片和她最后的高呼。 1944年,中共闽粤边区特委在她曾战斗的地区,成立“康容支队”,以她的名字命名,这支部队主要由妇女组成,其中不少是她曾教育和组织过的村民。 她的精神继续延续在这片山林间,她的丈夫也改名为“黄康”,誓要延续她未竟的事业,多次带队破袭敌军据点。 陈康容牺牲多年后,当地政府修建纪念馆,将她用过的教学用品和识字课本陈列展出,2019年,新修的环镇主干道被命名为“康容路”。 每年清明,总有华侨从缅甸带着家乡泥土前来祭奠,在永定烈士陵园,那张陈康容临刑前的照片被放置在展厅显眼位置,照片中的她,仍旧挺立。 她本可以过安稳的日子,但她选择了战斗;她本可以远离战火,但她走进了敌后,在敌人枪口下,她依旧站着,这不是一位普通女子的命运,而是一段信仰的写照,她的生命虽然短暂,却留给后人一个永不低头的背影。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:为了申正义,不惧剥重皮——记永定华侨女英烈陈康容——中国共产党新闻网