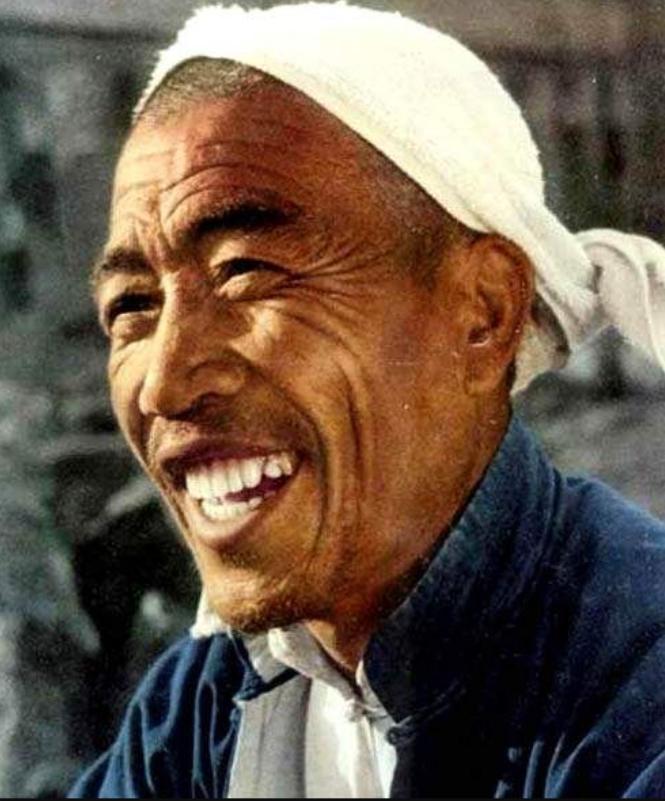

1975年,当上副总理的陈永贵住在钓鱼台国宾馆,但毛主席却让他搬出去,不要住在钓鱼台,这是为什么? 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1975年初,陈永贵被任命为国务院副总理,他是从山西昔阳大寨走出来的农民,几十年与土地打交道,干惯了粗活,习惯了和乡亲们打成一片。 进入中央后,他被安排住进了钓鱼台国宾馆,这是国家重要的接待场所,环境优美,安静整洁,住的是高级干部和外宾,对陈永贵来说,这里不只是陌生,更是让他感到拘束和不自在。 钓鱼台的房间宽敞,有地毯,有服务员,生活上安排得面面俱到,可他住进去之后,总觉得心里空落落的,屋子大得没个声响,白天看着桌上的文件,不知道该从哪里下手,晚上睡觉也不安稳。 他常常大口抽烟,在屋里来回踱步,他不是不想干工作,而是不适应这种远离群众的生活。 过去在大寨,他每天早出晚归,见的都是乡亲和土地,现在每天关在小楼里,既没有交流,也没有实地了解的机会,这让他十分苦闷。 住了没多久,他就找机会离开北京,他先是去了西藏,又回了大寨,还去了广西、福建、新疆等地调研,实在不愿久待钓鱼台,他清楚自己不是那种能整天坐办公室批文件的人。 他觉得当干部不能脱离群众,不能只关在屋子里看材料,基层的情况复杂多变,不亲自去走一走、看一看,纸上的东西再多也不真实。 为了能经常下到基层,他写了一封信给毛主席,他在信中提出,希望把自己的工作时间分为三部分:一部分在北京处理文件,一部分在大寨参与实际劳动和总结经验,另一部分在全国各地调研农业生产。 他还在信中请求搬出钓鱼台,觉得这里太脱离实际,住在这里像是被圈起来,不能和群众打交道,他用词朴实,信中带着浓重的乡土气息。 毛主席看完信后很快作出批示,他在信上写了八个字:“同意,钓鱼台无鱼可钓。”这不仅是对陈永贵请求的肯定,也是对干部作风问题的提醒。 在毛主席看来,真正的好干部要心中有人民,要深入实际,不能总是生活在舒适圈里,脱离了群众就难以了解真情,作出的决策也会失去依据。 得到批示后,陈永贵搬出了钓鱼台,他住进了北京交道口的一处普通小院,这里离街巷很近,邻里也多,他没有接受组织安排的服务员,只带了几个老搭档和工作人员一起住。 他拒绝给家属转户口,也不让老婆孩子进京,他说,家人就该在大寨种地、挣工分,干部不能搞特殊,他自己也没有城市户口,仍然以农村身份领取工分。 在大寨,他每天记满勤,每天的工分是一块五毛钱,山西省给他每月发六十元补贴,中央再给三十多元生活补助,加起来也就百余元。 他用这些钱买菜、抽烟、生活,不搞特殊,也不报客饭,他的抽屉里放着国家发的副总理工资单,一直没动,他说自己够用,不需要更多。 他的生活虽然简单,但很踏实,每天早上他早起,在院子里走圈,春天的时候,他还在院里种了几棵果树,干活干得像个普通农民。 他没有像其他高干一样频繁出入大型活动,也不愿外出引起围观,他知道自己有影响力,但他更希望保持低调,把主要精力放在农业发展和政策调研上。 他经常去各地考察农业生产,深入田间地头,和社员们一起劳动,他善于总结经验,也能从群众的实际问题中找到政策的突破口,他一生不善言辞,却干了不少实事。 对他来说,农民的身份不是负担,而是一种责任,他觉得只有不脱离群众,才能真正为群众办事。 毛主席之所以支持陈永贵搬出钓鱼台,不只是因为他个人的不适应,更是对一种干部作风的肯定,在毛主席看来,干部不能成为“缸里养的鱼”,只能靠文件和汇报生存。 干部要到泥土中去,到群众中去,那里才是真正的“水”,才能“钓”到真实情况和民心,陈永贵以他的坚持,给当时的干部队伍树立了一个标杆。 这件事在当时影响很大,不少干部从中受到了触动,虽然陈永贵最终在中央的工作时间不长,但他提出的“三三制”和他坚持的群众立场,至今仍被不少人记着。 人们记住的,不是他当了多大的官,而是他做了什么样的干部,他用实际行动证明,一个农民出身的人,也能在高位不忘本,不脱离群众,他搬出钓鱼台,不是退步,而是走进了更广阔的人民心中。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:“钓鱼台无鱼可钓”——陈永贵搬进搬出钓鱼台前后——中国共产党新闻网