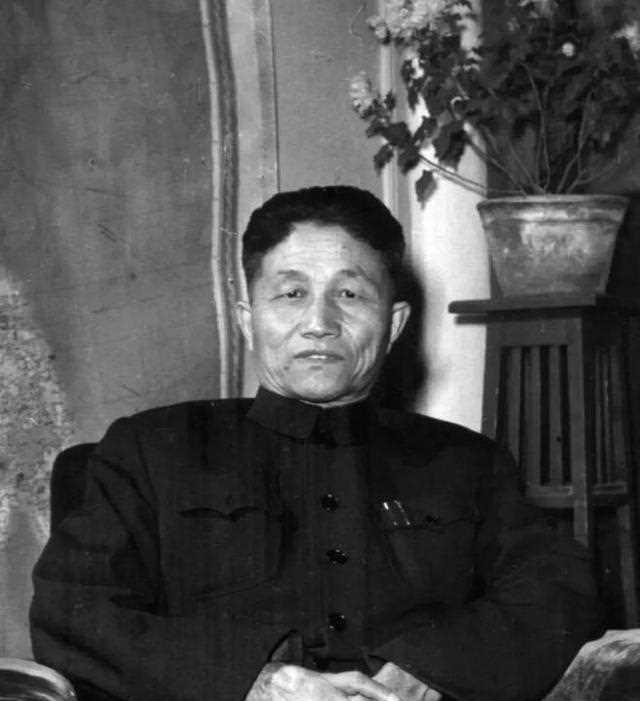

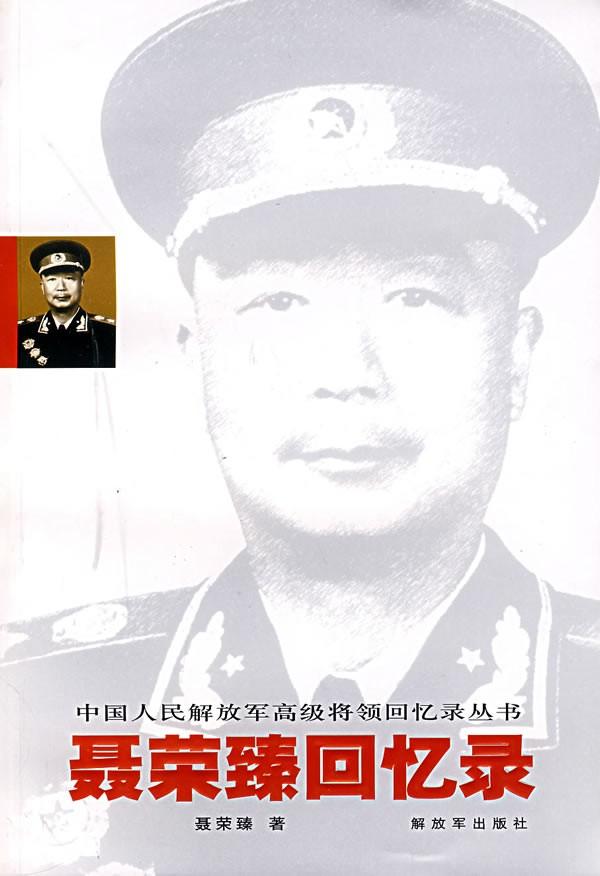

1946年,冀察纵队政委刘道生发现,司令员郭天民瞒着军区首长聂荣臻,将一万多本该复员的老兵,悄悄的留下了。 这一年,晋察冀的风不安稳。战争刚停,整编命令接踵而至。文件一份接一份,军委指示明明白白:精简机构,裁撤冗兵,打好内线稳定基础。这对早年打惯硬仗、习惯人多枪多的将领们,是一道硬骨头。而郭天民,冀察纵队的司令员,却选择了另一条路。 复员名单里写得清楚,一万三千名官兵要离队。名字一排排,工整地打在兵站墙上的布告上,可营房里并没有多少离开的动静。那些该走的兵,没动;那些该交的枪,没放;训练照旧,站岗不变,野战地图还钉在会议室墙上。郭天民嘴上应着上头,心里另打算盘。他没说,但所有人都能感觉到,他根本没打算真裁这兵。 刘道生察觉异常是在三月末。政委做的是账面活,也做人心活。他发现前线旅营的战斗汇报里,兵员数据总和跟报上来的复员数对不上。他派人暗访,走了几个连队。回来后消息让他愣住:整编令执行不到三成,大批老兵仍驻扎在原地,穿着新缝的军服、练着新科目的战术,哪像是要走的人? 矛盾开始显露。刘道生提请开会,提出疑问。郭天民先是搪塞,说是“准备阶段”;再说是“兵员交接缓慢”;最后索性不谈,冷处理。但刘道生没停,他继续搜集材料,把一份汇总报告亲自送到了聂荣臻桌前。 上级震惊。这不是小事,违纪、虚报、挪用人力,按军令来说,属于重大渎职。但聂荣臻没直接发作。他了解郭天民,这不是贪功,而是担忧。冀察地带复杂,敌情未清,民兵系统脆弱,一旦再起冲突,没兵可调就是死局。郭不信整编后能保住防线,他想自己留条后手。 六月,国共冲突升级,内战大幕拉开。复员计划在多地卡壳,尤其冀察最为明显。郭天民趁机提交一份兵力保留“战术草案”,主张压缩非战斗人员,保留精干主力。他在会上言辞激烈,直接否定聂荣臻的评估,认为战略部署过于乐观,防线难撑。这番话传开,军区内部分裂加剧。 刘道生则坚持程序。他相信兵可以裁,但纪律不能乱。他的态度很明确:组织命令不容违抗,哪怕出于好心,也不能擅作主张。两人公开争执,气氛极度紧张。参会的干部多数沉默,谁也不敢随便站队。郭是实战派,声望高;刘是执行派,根正苗红。两条路,两个方向。 风暴真正来临是在十月。张家口战事爆发,宣化告急,敌军突袭南线。冀察纵队迅速反应,郭天民亲自调度。可因为兵力部署与报表不符,导致后勤调配混乱,支援迟滞,守军连续溃退。损失报告送上去,压力直接砸在聂荣臻头上。 几天后命令下达,郭天民被免职,调往晋冀鲁豫军区;刘道生调往冀热辽,组建新的指挥体系。两人自此分道扬镳,再无交集。 然而,留下的那批“违规”兵,却在后来起了大作用。1947年春,东北战事吃紧,军区抽调兵力,这批早已训练成熟的部队被秘密调往辽西。辽沈战役期间,他们参与正太线防御,多次反击有功,被评为“特级作战单位”。 战后复盘时,许多干部说,这批兵是郭天民留下的“后悔药”。当年若真裁撤干净,恐怕东北战局难以为继。而刘道生,也没有因此落下埋怨。他在东北表现优异,后升任海军高层,组织清晰、作风严谨,成为一代军事政治家的代表。 这段历史成了教科书里的一页,也成了战场外、体制内一段耐人寻味的分歧纪实。一个为了打仗,选择违纪;一个为了规矩,坚持制度。他们都没错,只是站在不同的位置上,看着同一场战争,选了不同的路。 郭天民晚年接受采访时说,“我没后悔,那是我能保下的兵。”而刘道生去世前留下的笔记里,写了一句话:“纪律是钢,兵是血,打赢仗,两样都得有。” 这场争议,没有输赢。只有选择。而那个1946年的春天,兵没走,仗没停,一纸命令,压不住人的本能,也压不住将军的判断。他们都想赢,不只是打仗,更是赌未来。