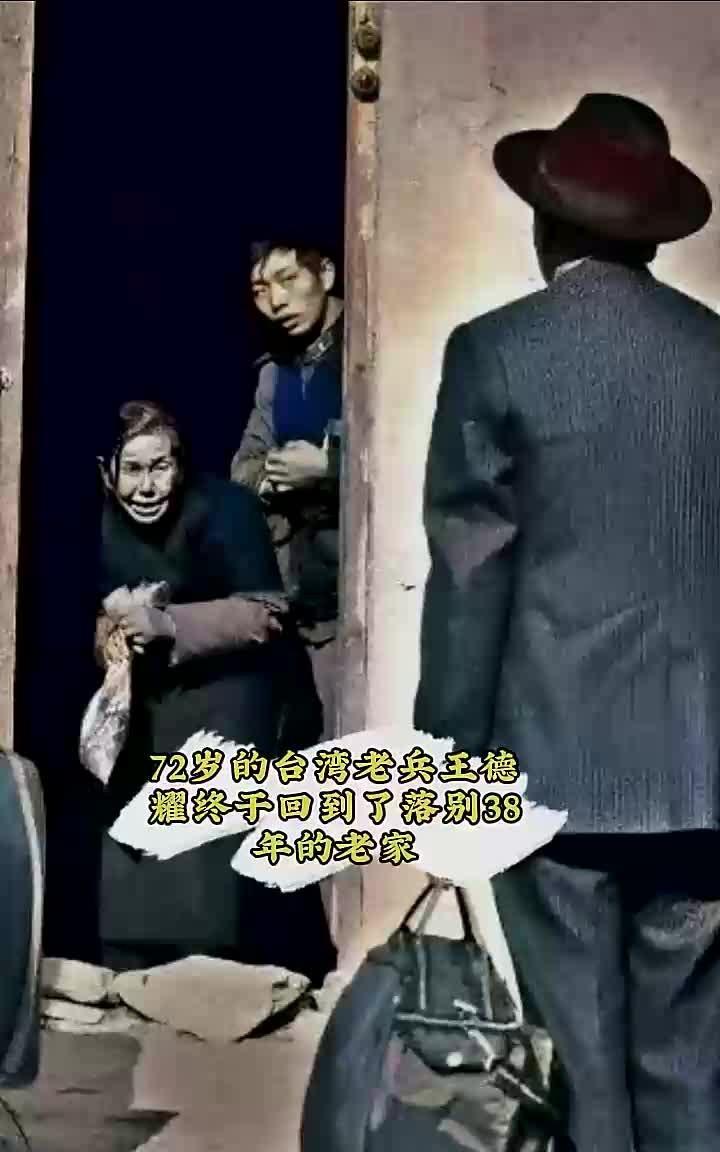

1987年,72岁的老兵王德耀,终于回到了阔别38年的老家,当他敲响门后,一位满头银发又驼背的老妇人从屋内走出,四目相对的瞬间,摄影师记录下来了这一刻…… 1948年,国难当头,时局动荡。在湖北浠水的一个小村庄里,一对深爱着彼此的年轻人,王德耀与刘谷香,刚刚冲破阻碍,缔结了生死之约。 王德耀原名王德辉,是黄埔军校十八期的毕业生,投笔从戎,报效国家。而刘谷香小名幽兰,是远近闻名的才女,自幼随父读书,善作诗词。 他们的结合是乱世中一抹难得的亮色。然而,婚后仅仅29天,王德耀所在的青年军部队便接到了紧急撤退的命令。 离别来得猝不及防。他甚至来不及给新婚的妻子一个安稳的承诺,只知道此去前路未卜。 临行前,刘谷香将一本她亲手抄录的诗集《绿窗闲草》塞到丈夫手中,那里面是她少女时代所有的心事与才情。 王德耀紧紧攥着这本薄薄的诗集,攥住了全部的牵挂。他以为这只是一次短暂的别离,等到时局平定,他就能回到朝思暮想的家,回到妻子的身边。他没想到,这一离别就是38年。 他随部队抵达了台湾。那一湾浅浅的海峡,自此成了一道无法逾越的天堑。在台湾,戒严的年代里,家成了一个禁忌的词,与大陆通信更是痴人说梦。 王德耀成了一个没有根的飘萍,他将自己隐居在台北北势溪的山间,开荒种橘,聊以度日。身边无数同袍另组了家庭,但他没有。 每当夜深人静,他便会拿出那本边角已经磨损的《绿窗闲草》,在昏黄的灯光下,一遍遍地摩挲着妻子娟秀的字迹。 那本诗集成了他在孤岛上唯一的精神寄托,是他确认自己过往并非一场梦的唯一凭证。 而在海峡的另一端,刘谷香的命运则更为坎坷。丈夫一去杳无音信,是死是活无人知晓。在那个特殊的环境下,流言蜚语、生活重担,逼得一个弱女子不得不向现实低头。 为了生存,为了拉扯孩子,她两度嫁人,可她的两任丈夫先后不幸离世。 她成了一个被苦难反复碾压的女人,但无论生活多么艰辛,在她心底最柔软的角落,始终为那个叫王德耀的男人留着位置。 她常常在深夜惊醒,梦里全是丈夫离家时的背影,醒来后,泪水早已湿透枕巾。 时间一晃,就到了1981年。一个偶然的机会,刘谷香得知王德耀竟然还活着!压抑了三十多年的思念瞬间喷发。 她颤抖着拿起笔,将所有的等待、委屈与爱恋,都倾注进了六首寻夫诗里。 “青鸟几时探客讯,白头何处寄征衣。年来多少伤心话,付与愁鹃带血啼。” 这六首诗字字泣血,承载着一个女人半生的等待。她托人辗转,将信寄往香港,再由王德耀的朋友转交。 当时,王德耀所住的山区正遇洪水,进山的桥梁被冲断。 他的朋友为了不负所托,竟将这封信装进塑料袋,用嘴咬着,奋力游过湍急的河水,才将这跨越了33年的呼唤,送到了王德耀的手中。 当王德耀展开那熟悉的笔迹,读着那锥心刺骨的诗句,这个半生坚毅的男人,再也控制不住,当场老泪纵横。 从此,一封封滚烫的家书,开始以香港为中转站,频繁地往来于海峡两岸。在那个资讯不发达的年代,每一封信的抵达,都是一次漫长的等待和惊喜。 三年多的时间里,他们互通了近三百封信,累计写下了二百万字的情话。他们和初恋的年轻人一样,分享着彼此的生活点滴,倾诉着压抑了几十年的衷肠。 “耀啊,虽然我迫于无奈,两次嫁人;可是我始终对你念念不忘……你叫我又怎么办啊!”刘谷香在信中哭诉着自己的无奈与坚守。 “兰,躯壳虽曾下嫁他人,但心皎如月。想到这些,你叫我如何放得下笔不尽情写你的一切啊!”王德耀用文字抚慰着妻子的创伤。 这些信是他们的救赎,也是他们重逢的路标。正是这二百万字的情书,支撑着他们走过了黎明前最黑暗的几年。 终于,到了1987年,两岸政策松动,允许老兵回乡探亲。王德耀第一时间报了名,他带着一生的积蓄,和一个装满了未能寄出信件的皮箱,踏上了归途。 重逢之后,他们幸福地生活在一起。2012年和2018年,王德耀与刘谷香先后离世。 遵从他们的遗愿,后人将这些见证了传奇爱情的二百万字情书手稿、诗集以及老照片,全部无偿捐赠给了中国人民大学家书博物馆。 他们的事迹,随着热播纪录片《两岸家书》的播出,感动了亿万国人。 信息来源:北京日报-300封两岸书信入藏人大家书博物馆 中青网-刘谷香与王德耀两百万字情书入藏人大家书博物馆 环球时报-有爱就有希望——刘谷香与王德耀的半世纪情书传奇

T-800

唉,人活着都得靠一个信念撑着……