1956年,62岁的梅兰芳找到离婚多年的前妻孟小冬,满怀期待地说道:“跟我回大陆吧,我们重新来过!”谁料,孟小冬一口回绝:“我的丈夫是杜月笙!”

这段感情纠葛要从三十年前说起,1907年出生的孟小冬打小在戏班长大,六岁跟着姨父仇月祥学唱老生。

那时候戏班子里讲究"七岁上台八岁红",孟小冬十二岁在无锡新世界屋顶花园登台,一嗓子"店主东带过了黄骠马"震得台下观众直拍大腿。

十八岁那年,她跟着戏班子闯北平,在开明大戏院连演两月《四郎探母》,硬是把京城戏迷的魂儿勾住了。报纸上天天登着"冬皇"的名号,说她是"梨园须生第一人"。

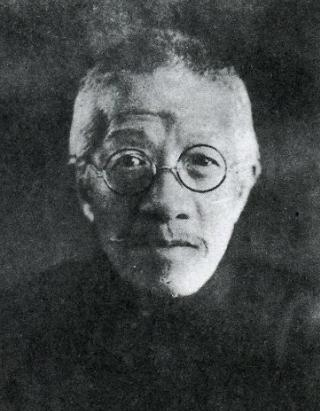

杜月笙第一次见到孟小冬是在上海共舞台,那天黄金荣的太太林桂生过生日,特意请了北边来的名角儿。

杜月笙坐在二楼包厢,看着台上那个穿着蟒袍、戴着髯口的"老生",明明是个娇滴滴的姑娘家,开口却是浑厚苍劲的唱腔。

身边人告诉他,这是北平城里最红的坤生孟小冬。

那天之后,但凡孟小冬在上海演出,杜月笙的汽车总会停在戏院门口。青帮弟子私下嘀咕:"杜先生这是要把戏院当家住啊。"

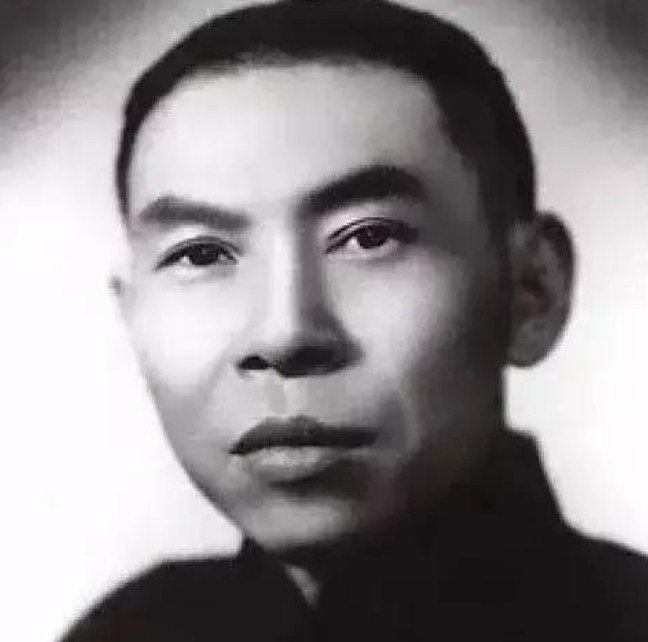

1925年的北平城格外热闹,梅兰芳在东城无量大人胡同的宅子里办堂会,特意把孟小冬请来唱《四郎探母》。

三伏天的午后,蝉鸣声里掺着胡琴声,梅兰芳扮的铁镜公主和孟小冬扮的杨四郎在台上眉目传情。

散戏后,梅兰芳握着孟小冬的手不放:"孟小姐这出《坐宫》,真真是把杨延辉的愁肠百结转出来了。"

那年梅兰芳三十一岁,孟小冬十八岁,两颗心就这么缠在了一起。

要说梅兰芳家里也不清净,原配王明华肺痨缠身,二房福芝芳又是个厉害角色。

孟小冬住进梅宅那天,福芝芳抱着刚满月的儿子站在垂花门下冷笑:"梅家门槛高,不是谁都能跨进来的。"这话像根刺扎在孟小冬心里。

最让她寒心的是有回戏迷闹事,有人拿着枪闯进梅宅要见孟小冬,梅兰芳居然躲在后院连面都不敢露。

这件事成了压垮骆驼的最后一根稻草,1931年夏天,孟小冬在《大公报》上连登三天启事,宣布与梅兰芳断绝关系。

杜月笙听说这事的时候正在烟榻上吞云吐雾,他撂下烟枪就给北平发电报,让青帮弟子二十四小时护着孟小冬。

有次孟小冬在天津演出,几个地痞在后台闹事,第二天天津卫就传开了,闹事的混混被人剁了手指头扔在海河边。

自那以后,孟小冬每回到新地方唱戏,总能在戏院后门看见戴黑呢帽的青帮弟子晃悠。

1936年杜月笙过五十大寿,特意在上海黄金大戏院安排南北名角大会串。

孟小冬本来不想来,架不住杜月笙连着发了七封电报。

那天她唱完《搜孤救孤》,杜月笙在后台捧着紫砂壶候着,壶里泡的是上好的武夷岩茶。

"孟小姐这出戏,比十年前更见功力了。"孟小冬接过茶碗抿了一口,茶水温热正好。

要说杜月笙对孟小冬有多上心,从两件事就看出来。

1947年陕西水灾,杜月笙牵头搞赈灾义演,特意把隐居多年的孟小冬请出来唱《搜狐救孤》。

那回演出轰动上海滩,票价炒到一根金条一张,戏院门口停的汽车排出二里地。

演出结束后,杜月笙亲自捧着红木匣子到后台,匣子里装着义演全部收入,整整四十八根金条。

孟小冬看都没看就说:"捐给灾民吧。"杜月笙二话不说照办。

第二件事发生在1949年,当时杜月笙已经准备移居香港,临行前特意派专机去接孟小冬。

飞机在北平南苑机场等了三天,孟小冬最后拎着个藤条箱上了飞机,箱子里除了几件戏服,就剩下一把用了二十年的胡琴。

到香港后,杜月笙在坚尼地台租了栋洋房,专门给孟小冬布置了间朝阳的练功房。

1950年的香港跑马地,杜月笙撑着病体办了场像样的婚礼。

那天他穿着簇新的藏青色长衫,孟小冬换了身藕荷色旗袍,鬓角别着朵白兰花。

婚后杜月笙的病越来越重,孟小冬天天守在床边伺候。

有回杜月笙咳得厉害,孟小冬拿热毛巾给他擦背,听见他迷迷糊糊念叨:"我走了...你要好好的..."

1951年杜月笙咽气前,把儿女们都叫到床前交代:"小冬跟了我这些年,没享过什么福。你们要当亲娘一样孝敬她。"

出殡那天,孟小冬穿着重孝走在送葬队伍最前面,香港报纸登的照片里,她手里紧紧攥着杜月笙生前用的那串佛珠。

五年后梅兰芳找上门时,孟小冬正在调教徒弟。

听说梅兰芳要带她回大陆,她转身从樟木箱底翻出个红绸包,里头是杜月笙的灵位。

擦着牌位上根本不存在的灰尘,孟小冬说得斩钉截铁:"当年梅宅出事你躲着不见人,杜先生可是提着脑袋护我周全。如今他走了,我要是跟你走,九泉之下都没脸见他。"

晚年的孟小冬独居香港,屋里常年供着杜月笙的遗像。

有弟子问她后不后悔,她摸着腕上的翡翠镯子,只因那是杜月笙送的最后一件礼物,淡淡地说:"这辈子遇上两个男人,一个让我知道唱戏的苦,一个让我尝到做人的甜。"

1977年孟小冬在台北病逝,遵照她生前嘱咐,骨灰送回上海,和杜月笙合葬在观音塔陵园。