1950年的元宵节,准备回家的孙家栋,发现食堂竟然有红烧肉,一时馋嘴的他,便决定去食堂吃碗红烧肉再回家,却没想到这碗红烧肉竟改变了他的一生。

1929年,孙家栋出生于辽宁的一个普通教师家庭。

小时候的孙家栋总是对各种事物充满好奇心,比如“汽车为什么会跑”,“学数学时,老师说1+1=2,他就琢磨为什么1+1=2”。

由于孙家栋是个左撇子,上小学时,他一直用左手写字,因为这,老师还把他劝退了。

为了能够继续上学,他就在家用右手练习写字,一年后他的右手能像左手写的一样好了,而且他还会左右手打乒乓球。

好多人都说左撇子聪明,重新上学的孙家栋在学校的成绩一直非常好。13岁那年,他就被哈尔滨第一高等学校土木系录取了。

1948年,孙家栋考入哈尔滨工业大学预科班。

1950年,正月十五那天,正在哈尔滨工业大学读预科的孙家栋,原本打算到姐姐家去过节。

临出发前,他听同学说食堂晚饭要加餐红烧肉,孙家栋最喜欢吃红烧肉了,那个年月,能吃上红烧肉真是不容易,为了满足自己的食欲,他决定在食堂吃完饭再去姐姐家。

他正在吃饭的时候,校领导突然到餐厅,通知大家中国人民解放军空军招人,有意者可以报名。

孙家栋一听空军招人,碗里的红烧肉突然就不香了,因为这可是他从小就有的愿望啊。

于是他擦擦嘴,马上赶到了报名处报名。

一天之内,孙家栋就从一个学生,变成穿着蓝军装、戴着制式帽的军人。

1951年7月,经过多轮考核、层层选拔审批,孙家栋以其优异的工作业绩随同另外20多名军人前往北京接受最后一轮面试选拔。

在北京,孙家栋又从300多人中脱颖而出,和其他二十多名学生,被确定一起去苏联茹科夫斯基空军工程学院飞机设计专业学习。

在这里,孙家栋不仅学习了飞行技巧和飞机操作,还掌握了航空航天领域的知识。

在学习问题上,孙家栋总是不断地自己给自己加码,每天除了白天上课以外,晚上基本都要做练习、巩固、预习功课到第二天深夜一两点钟,不论是教室窗户还是宿舍的窗户,总会亮着灯光。

功夫不负有心人,凭着优异成绩,1958年,孙家栋荣获一九五八年最高苏维埃颁发的“斯大林奖章”。

在那一年,全苏联军队院校毕业的学员中总共只有13名获得“斯大林金质奖章”者,中国留学生获得此奖,非常不容易。

学成回国后,孙家栋并没有能从事飞机制造,而是进入第五研究院一分院导弹总体设计部,从事导弹研究。

在研究导弹方面,孙家栋可以说是一张白纸,当时团队里除了钱学森以外,谁也没见过导弹。

面对重重困难,孙家栋等中国的科技人员跟着钱学森,披荆斩棘走出了一条独立自主发展中国航天的道路。他们仅仅用了17天,中国就成功地发射了第一枚近程弹道导弹。两个月后,又成功发射了“东风一号”。

中国从此拥有了自己制造的导弹,填补了导弹这个尖端武器的空白。

1964年6月29日,孙家栋在发射基地参与了“东风二号”导弹的发射试验任务。经过修改设计后的导弹在酒泉导弹发射台点火起飞,飞行试验获得圆满成功。

7月,孙家栋被任命为中国第一枚自行设计的中程战略导弹的总体主任设计师,并且挑起了导弹总体设计部总体设计研究室主任的重任。之后,孙家栋又升任为导弹总体设计部副主任。

1967年7月,一道调令,让孙家栋又一次迎来了人生的转折点——中央决定组建空间技术研究院,钱学森亲自点将,让孙家栋担任我国第一颗人造卫星的技术总负责人。

这一次,孙家栋一干就是40多年,再也没有离开过。

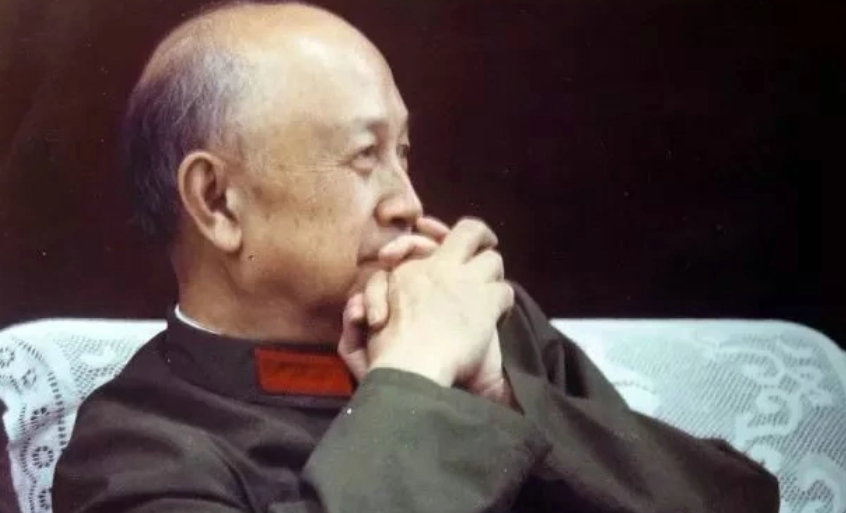

可以说,中国航天史上一个个关键节点,孙家栋都参与其中,他一生参与设计的卫星,达到我国已发射卫星总数的三分之一。因此,孙家栋也被称为中国“卫星之父”。

老当益壮,宁移白首之心。2013年,孙家栋以84岁高龄担任北斗卫星导航工程、风云二号静止气象卫星的总设计师。

2017年2月8日,孙家栋院士当选“感动中国2016年度人物”。

“国家需要,我就去做”,是孙家栋经常挂在嘴边的一句话。

“回顾近60年的航天生涯,孙家栋认为自己仅仅是航天人中很平常的一个,是中国的航天事业成就了自己:“国家给了这样一份重任,能够受到国家如此信任,我感到非常荣幸,愿意贡献自己的一切力量。”

快乐幽灵

感谢中华民族的英雄