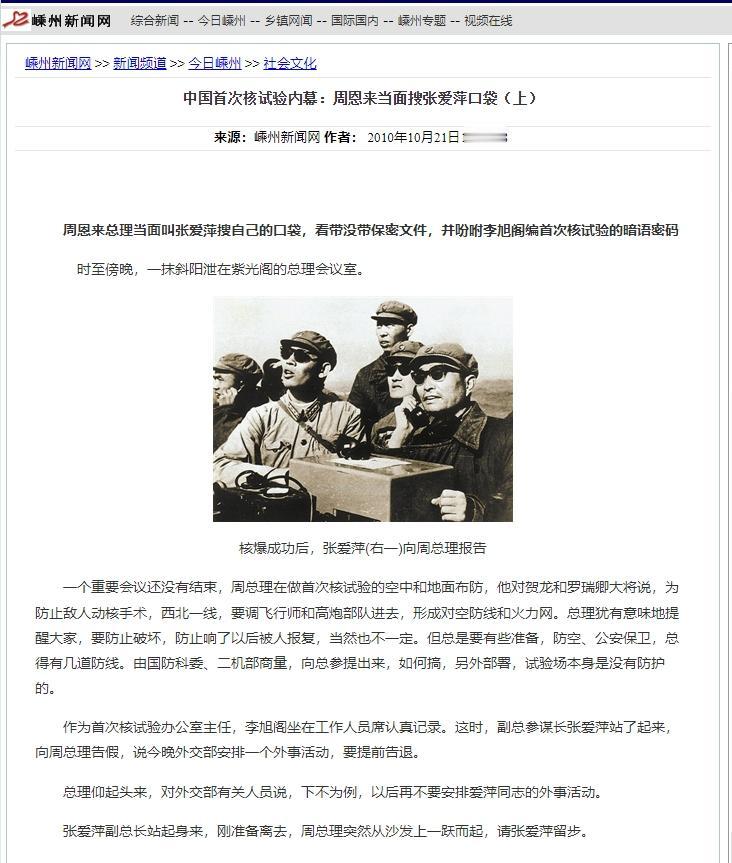

1964年,在中国核试验前夕的一次重要会议上,上将张爱萍突然中途告假离开,周总理直接堵住了他的去路。 1964年9月,一个秋高气爽的日子,中南海西花厅内气氛却异常凝重。周恩来总理正在主持一个关乎国家前途命运的重大会议。会议的主题让在场的每一个人都倍感压力——确定中国第一颗原子弹的爆炸时间。 这个决定的背后,是无数个日日夜夜的奋斗和牺牲。新中国成立之初,百废待兴,科技水平远远落后于西方发达国家。面对残酷的国际形势,党中央审时度势,下定决心要研制出自己的核武器。毛主席曾一针见血地指出,在当今的世界上,我们不能没有这个东西,否则就要受人欺负。 然而,万事开头难。当时的中国,工业基础十分薄弱,科研条件十分简陋。即便是在苏联的援助下,核武器研发工作也举步维艰。更让人意想不到的是,就在关键时刻,苏联出尔反尔,单方面撕毁协议,撤走专家,给中国的核武器事业带来了沉重打击。 就在人心惶惶,前途未卜之际,一个人挺身而出,给党中央吃了一颗定心丸。他就是张爱萍将军。这位久经沙场的老将军深知核武器对国家安全的重大意义。他带领调查组深入基层,了解实际情况,最后向中央提交了一份详实的报告。他坚定地表示,即便没有苏联的援助,中国也完全有能力独立自主地研制出核武器。 这份报告犹如一剂强心针,坚定了中央的决心和信心。很快,一个代号为"596工程"的核武器研制计划启动了。张爱萍将军被任命为该项目的负责人。他年过半百,又一次投入到紧张而艰苦的工作中去。 在"596工程"的推进过程中,张爱萍将军殚精竭虑,夙兴夜寐。他亲力亲为,跑遍了大江南北,协调各方面的工作,解决重重困难。那时的中国,许多核武器研制所需的材料和设备都无法生产,科研人员的生活条件也十分艰苦。张爱萍将军就像一位慈父,他关心每一位参与者的冷暖,鼓舞大家的士气。在他的感召下,广大科技工作者发扬"两弹一星"精神,夜以继日地工作,创造了一个又一个奇迹。 正是有了张爱萍将军等众多仁人志士的不懈努力,"596工程"才终于步入了最后的冲刺阶段。中国即将在国际舞台上拥有自己的核武器,成为真正的强国。而确定第一颗原子弹的爆炸时间,就成为了这个过程中最重要,也是最敏感的一环。 在这个关乎国家前途命运的重要会议上,一个看似平常的小插曲,却充分体现了当时的严峻形势和领导人的高度责任感。当张爱萍将军因故中途告假,正准备离开会场时,周恩来总理突然起身,径直走到他面前,挡住了他的去路。 众人一时间譁然,难以理解总理为何要当众拦下堂堂一个上将。只见周总理严肃地请张将军配合检查,翻开口袋,查看文件袋。原来,由于事关国家最高机密,哪怕是对张爱萍将军这样的老战友,总理也丝毫不能放松警惕。张将军自然明白其中缘由,他主动配合,接受了全面而细致的检查。 这一幕,虽然只是短短几分钟,却生动地再现了党中央对核武器研制保密工作的高度重视。在"596工程"进行的那些年里,从普通一兵到大将军,无不严守保密纪律,誓与祖国共进退。正是在这种严密的组织和铁的纪律下,我国的核武器研制工作才能平稳推进,最终取得成功。 当然,这一切的背后,凝结着多少革命先辈的心血和汗水。张爱萍将军就是其中的杰出代表。他出身农家,早年就投身革命,长征途中历尽艰险,抗战时期身先士卒,建国后又殚精竭虑搞军工建设。可以说,将军是用整个身心,乃至自己的一生,为民族的独立和富强而奋斗。 要知道,新中国成立之初,百废待兴,工业门槛几乎为零。要在这样的基础上搞核武器研制,难度可想而知。当时,连最基本的材料和设备都无法自产,很多实验只能在简陋的环境下进行。科研人员的生活条件也十分艰苦,常年吃不饱穿不暖,与亲人聚少离多。 然而,在民族生死存亡的危急关头,广大科技工作者义无反顾地扛起了这副重担。面对困难,他们迎难而上,发扬"两弹一星"精神,夜以继日地工作。为了节省经费,科学家们自己动手,就地取材,因陋就简。为了抢时间,大家愿意放弃休息,轮班倒,连轴转。张爱萍将军更是以身作则,他不辞辛苦,跑遍大江南北,深入一线蹲点,帮助科研人员排忧解难,用关怀和爱护激励他们攻坚克难、争创一流。 就这样,历经千难万险,克服重重困难,中国的科研人员终于创造了奇迹。1964年10月16日,罗布泊上空升起了一朵蘑菇云,中国第一颗原子弹爆炸成功!这一天,全中国都沸腾了,亿万人民无不欢欣鼓舞。毛主席等老一辈无产阶级革命家更是激动万分,他们深知,有了这个东西,新中国在国际舞台上,才真正挺直了腰杆,有了底气。 当然,我们发展核武器,决不是为了称霸世界,而是为了维护民族尊严,保卫和平。中国政府郑重承诺,绝不首先使用核武器,并且一直在积极推动国际核裁军进程。我们真诚希望,在不久的将来,人类社会能彻底告别战争,过上安居乐业的幸福生活。