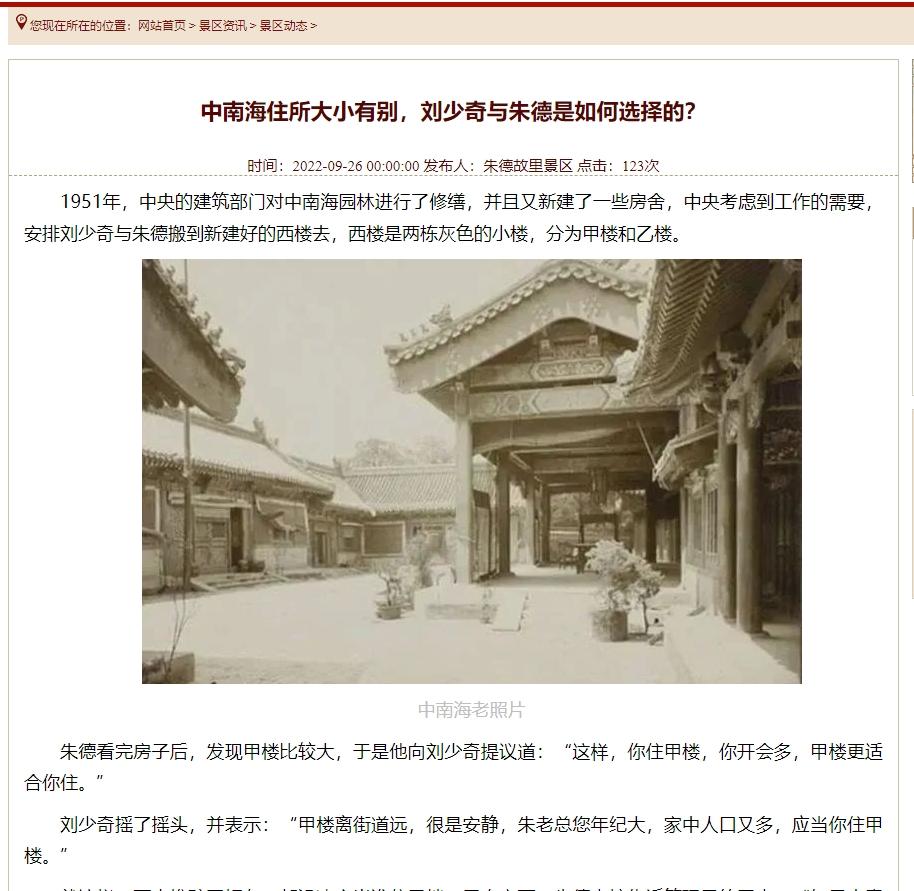

1952年,朱德刘少奇要搬进中南海,住所大小不同,他们如何选的? 新中国成立之初,百废待兴,各项事业都处于起步阶段。在这样的背景下,朱德和刘少奇两位领导人的住所条件也非常简陋。据史料记载,当时朱德同志居住在中南海西门的永福堂,而刘少奇同志则住在故宫西苑南海北角。这两处住所不仅面积狭小,而且设施也十分落后,远不能满足两位领导人的日常起居需求。 为了更好地开展工作,党中央决定将办公机关从位于北平郊区的香山迁至中南海。然而,由于长期战乱,中南海内的建筑年久失修,急需进行大规模的翻修和重建工作。于是,在党中央的部署下,有关部门开始着手对中南海地区进行全面整修。 整修工作分为两个阶段进行。第一阶段是对已有建筑的修缮和加固,包括对房屋进行防水、防潮处理,更换损坏的门窗和电路,以及对室内进行粉刷和装修等。第二阶段则是新建一批办公楼和公寓,以满足党和国家领导人的工作和生活需要。 在整修过程中,工程师们充分考虑到中南海的历史文化价值,尽量保留了原有建筑的风貌。同时,他们还借鉴了苏联等社会主义国家的建筑经验,采用了当时先进的建筑材料和工艺,使新建的办公楼和公寓不仅功能齐全,而且具有鲜明的时代特色。 整个工程历时数月,动用了大量的人力物力。据统计,仅新建的办公楼和公寓就占地数万平方米,耗用了上万立方米的水泥和数千吨钢材。可以说,中南海的整修工程是新中国成立初期最重大的建设项目之一。 1952年,随着整修工程的竣工,中南海终于焕然一新。宽敞明亮的办公楼,舒适温馨的公寓,再加上葱郁的花园和碧波荡漾的湖水,构成了一幅美丽的画卷。对于长期在简陋环境中工作生活的党和国家领导人来说,这无疑是一个巨大的改善。 就在这一年,党中央决定让朱德和刘少奇两位领导人搬进中南海新建的公寓。这标志着,中南海从此成为党和国家最高领导机关的所在地。在此后的几十年里,这里见证了新中国从站起来、富起来到强起来的伟大历程,也凝聚着几代领导人为民族复兴而奋斗的光荣与梦想。 1952年,中南海的新公寓落成,党中央安排朱德和刘少奇两位领导人搬进去居住。在搬迁之前,他们亲自前往察看了新居的状况。从工作人员那里,两人得知,新建的甲楼无论是面积还是装修,都要比乙楼好上一些。 朱德同志得知这一情况后,第一时间想到的是让刘少奇住进条件更好的甲楼。在他看来,刘少奇为了新中国的建设夜以继日地工作,十分辛苦,理应住进更舒适的房子。于是,他提议道:"少奇同志,你就搬进甲楼吧,环境好一些,住着也更舒服。" 然而,刘少奇却婉言谢绝了朱德的好意。多年来,刘少奇一直非常敬重朱德,不仅因为朱德是德高望重的革命前辈,也因为他的高风亮节和坦荡胸怀。此时此刻,刘少奇心里很不愿意占朱德的便宜。加之他也考虑到朱德同志年事已高,更需要一个舒适的居所,便再三推辞道:"朱总司令,您年纪大了,还是您住进甲楼吧。我住哪里都一样。" 两位领导人你推我让,谁也不肯先迈进甲楼半步。随行的工作人员见状,也不敢贸然插话,只能在一旁当起了"观众"。眼看两人谁也说服不了谁,场面一度陷入了僵局。 这时,朱德同志突然正色道:"我的意见很明确,少奇同志必须住进甲楼!如果少奇同志不肯搬进去,那我就在这里不动了!"说罢,朱德故意摆出一副要在院子里"长住"的架势。他这么一闹,刘少奇又好气又好笑,只好无奈地说:"好吧,听您的,我搬还不行吗?" 两人终于达成了共识,刘少奇搬进了甲楼,朱德则住进了乙楼。尽管两人的居所有了差别,但他们的心却拴在了一起。正是有了这些艰苦朴素、无私奉献的革命先辈,新中国才能在困境中发展壮大,不断从胜利走向新的胜利。 在搬进中南海后,刘少奇同志依然廉洁奉公、夙兴夜寐。公务缠身的他很少回到家中,大多数时间都在办公室度过。即便偶尔回到家,他也常常是凌晨才归,天亮又匆匆离去。而朱德同志虽然年事已高,但仍然十分关心国家大事,只要一有需要,随时准备为党和人民出谋划策。 就这样,两位领导人在中南海里开始了紧张而繁忙的工作和生活。尽管他们的住所有了差别,但革命理想和爱国情怀让他们的心紧紧地连在了一起。正是无数这样可敬可爱的共产党人,用自己的青春和智慧铸就了共和国的根基,谱写了新中国的辉煌篇章。

Jason

不能建成一样大的吗?

用户10xxx16

伟人胸怀,不为私利。