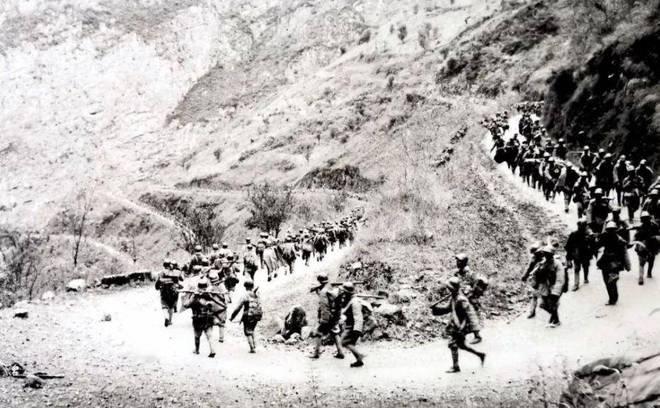

1947年8月,刚结束鲁西南战役的邓小平和刘伯承,接到伟人密令,顿时惊出一身汗,立刻烧毁了。 1947年8月,一封从延安总部发来的神秘密令,悄然送到了刚刚结束鲁西南战役的刘伯承和邓小平手中。当时,这两位久经沙场的将军正意气风发,带领部队凯旋而归。然而,当他们打开这封机密文件,映入眼帘的内容却令他们惊出一身冷汗。 原来,密令中传达了毛主席的一个惊世部署:命令刘邓二人率部迅速开赴大别山,在这片位于敌后腹地的区域建立一个全新的革命根据地。这一决策之所以令人震惊,是因为大别山紧邻国民党的两大要塞南京和武汉,可谓虎穴狼窝。在这里插下一面革命的大旗,无异于在敌人的心脏地带埋下一颗定时炸弹。倘若有何闪失,12万将士的性命安危都将受到严重威胁。 纵观当时的革命形势,刘邓二人也不得不承认,这虽然是一步险棋,却也可能是扭转战局的关键一着。自从国共内战全面爆发以来,国民党凭借美国的大力支持,在军事实力上远远压过共产党。尤其在1946年6月,中原这一战略要地被攻陷后,原本就势单力薄的人民解放军更是雪上加霜。各根据地之间的联系几乎完全中断,军心涣散,士气低落。如今国民党集中兵力,对山东和陕北两大根据地发起猛攻。这两个地区可谓革命的中枢所在,一旦失守,后果不堪设想。 面对如此危局,走常规出奇制胜就成了必然选择。而大别山便是一处天然的战略要地。它连接鄂豫皖三省,地势险要,民心向背,若能在此立足,必能极大改善人民解放军的战略态势。刘邓二人深知毛主席这一决策也绝非轻率之举。在当时的情况下,率领12万大军远涉千里,跨越黄河天险,最终杀入大别山腹地,其间凶险万状,困难重重。稍有不慎,便有全军覆没的危险。更何况,根据地建设本就是一项浩大的工程,在敌人的眼皮底下白手起家,更需要超乎寻常的勇气和意志。 尽管如此,刘伯承和邓小平仍然坚定地选择服从命令、听从指挥。他们深知,越是困难和危险,越是需要勇敢地担当和奉献。于是乎,他们当机立断,立即付之一炬,绝不让这份至关重要的军事机密落入敌手。随后,一场紧急军事会议在帐中展开,商讨如何在最短时间内完成战略转移,力求在最小代价下将大别山根据地的宏伟蓝图化为现实。 根据毛主席的战略部署,刘邓二人率领的大军被分为6个纵队,浩浩荡荡,于三秋桂子飘香之时进发大别山。这支12万人的队伍中,有久经沙场的老战士,也有初经战阵的新兵。他们有的来自陕北高原,有的来自华北平原,还有的来自江南水乡。虽然出身背景各不相同,但他们的心却紧紧融为一体。那就是无条件地听从党的召唤,为革命理想奋斗到底。 行军途中,他们克服了常人难以想象的种种困难。8月骄阳似火,酷暑难耐,一些战士中暑晕倒在行军大道上。10月秋雨绵绵,泥泞满地,人畜举步维艰。补给也时断时续,有时士兵们不得不忍饥挨饿,艰难跋涉。加之国民党军队穷追不舍,炮火连天,随时都有与敌人遭遇的危险。 这支钢铁之师从未被困难所吓倒。刘邓二人以身作则,与士兵同甘共苦,为部队注入了无穷的力量。邓小平总是冲在行军队伍的最前面,用矫健的身姿激励着将士们。而刘伯承则用他过人的军事才华,指挥部队谨慎地穿插于敌人的包围圈中,几次化险为夷。 当他们行至某个小山村时,当地群众自发地将自家仅存的口粮送来,只为略尽绵薄之力,支援前线将士。得知此事后,刘伯承将村民代表请到了自己的帐篷中,向他们表达了由衷的感激之情。"正是因为有你们的支持,我们的革命事业才能够走到今天。"他动情地说,"请相信我们,一定会不负众望,早日解放全中国!" 就这样,人民解放军跋山涉水,昼夜兼程。历经21天的长途跋涉后,终于到达了大别山的深处。此时已是深秋时节,漫山的红叶如一簇簇熊熊烈火,映红了战士们坚毅的面庞。在这人迹罕至的大山深处,一场伟大的革命实践已经蓄势待发。数万将士斗志昂扬,与时间赛跑,发扬白手起家、自力更生的创业精神,开始了艰苦卓绝的根据地建设。 战士们肩扛锄头,手持镰刀,开荒种地,以期尽快自给自足。他们集体参与山区的水利建设,开凿渠道,发展农田灌溉,改善恶劣的自然条件。几位工程师将士还利用智慧和劳动,建起了一座简陋却实用的小水电站,极大改善了当地的生产生活条件。一批批仓库、工厂、民房拔地而起。一所所简陋的学校建立起来,士兵们和当地孩子一起,在油灯下刻苦攻读。渐渐地,一幅"山民旧貌换新颜"的动人景象在大别山上演。 就在人民解放军顺利在大别山扎下根的同时,国民党当局却为之极度恐慌。他们做梦也没想到,共产党竟能够神不知鬼不觉地在自己的腹地建立起这样一个根据地。它的存在如同一个战略钉子,牢牢地钉在国民党反动统治的心脏上。为了拔除这个钉子,国民党调集大量兵力,对大别山根据地发动疯狂的进攻。然而,人民解放军用自己的热血和生命筑起了一道道钢铁长城。大别山根据地不但没有被摧毁,反而越战越强,成为日后向中原、华东广大地区进军的跳板。