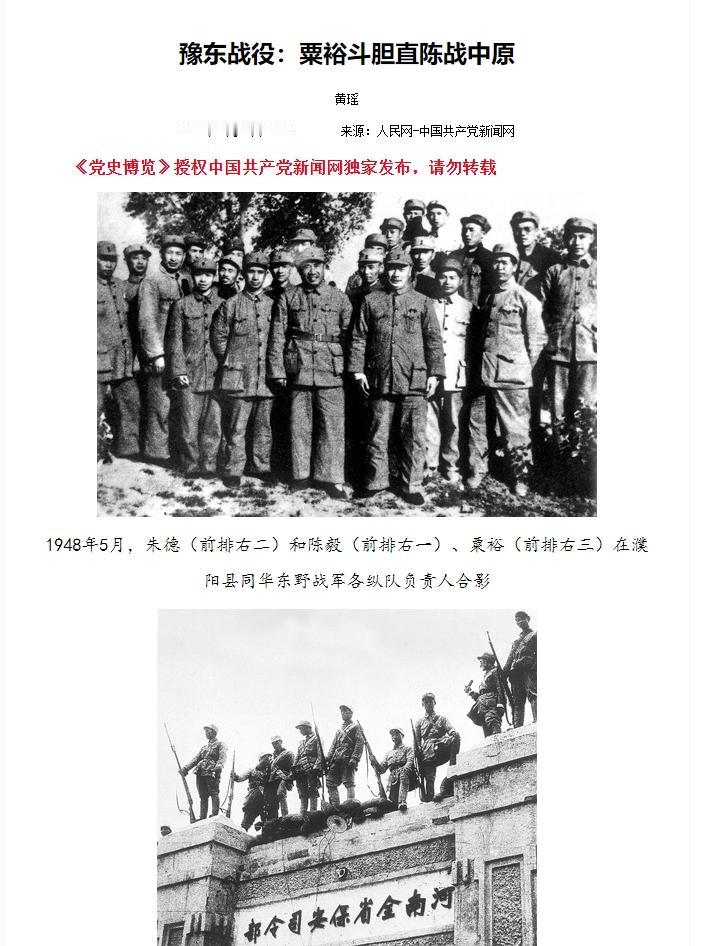

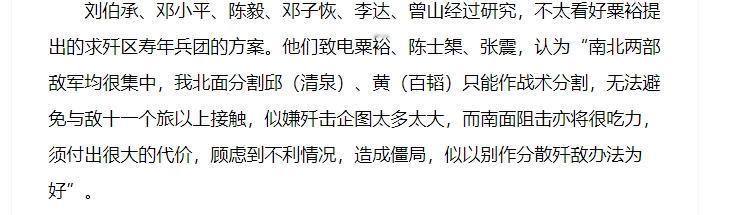

1948年,粟裕指挥豫东战役期间,吃掉了区寿年兵团后,又准备全歼黄百韬兵团,刘陈邓联名致电军委表示粟裕企图过大。 1948年初,中国内战的形势急转直下。国共双方都在积极寻求战略突破,力图扭转战局。在这个节骨眼上,中共中央军委经过反复斟酌,做出了一个意义重大的决定——命令由粟裕将军领导的中原野战军主力部队渡江南下,兵分两路,对国民党军队形成犄角之势。这一决策看似冒险,但却是经过深思熟虑后做出的审时度势之举。 对于这次渡江行动,中央的战略意图是多方面的。首先,渡江这一举动本身,就能极大地扰乱国民党的既定部署。国民党军原本已在长江以北形成了稳固的防线,但是共军主力的突然渡江,无疑会让他们的军事部署大打折扣,从而为共军在其他战场的行动创造良机。其次,南下的部队还能牵制国民党在中原地区的兵力,给正在大别山区作战的中原野战军减轻压力,帮助他们尽快脱离目前被动的困境。 对于中央的这一决策,粟裕将军却有着不同的看法。作为一位久经沙场的军事家,粟裕对当前的战局有着自己独到的见解。在他看来,虽然渡江南下的战略构想很好,但在当时的条件下,未必能达到预期的效果。相反,如果能集中优势兵力,在江北一带多打几场歼灭战,消灭国民党的几个主力师团,可能反而更有利于扭转整个战局的态势。 粟裕将军心里明白,自己这一判断,与中央军委的决策存在着不小的分歧。他深知,作为一名共产党的军事指挥员,服从党中央的领导是绝对原则。但从一个军事专业的角度来说,他觉得有必要向中央表达清楚自己的看法。于是,一番深思熟虑之后,粟裕将军最终还是向中央军委发出了一封电报,详细阐述了自己对当前形势的分析判断,恳请中央允许他暂不执行渡江的命令。 粟裕的这封电报,立即引起了中央军委的高度重视。毛泽东主席和其他军委领导同志对粟裕将军的意见非常关注。但是,作为全局的领导者,中央又不能轻易改变业已作出的战略决策。权衡再三之后,中央决定派人与粟裕将军当面沟通,然后再做定夺。粟裕将军接到通知,请他尽快到中央驻地城南庄,参加一个重要的军事会议。粟裕闻令即动身,日夜兼程赶到城南庄。 粟裕将军一五一十地向毛主席汇报了自己对战局的看法,表示如果能给他一些时间,一定能在江北打几个大胜仗。毛主席认真地听着粟裕的分析,频频点头。他对这个战将的能力和胆识,有着深深的信任。中央军委尊重粟裕的建议,同意他暂缓执行渡江计划,转而在江北战场寻机作战。接到新的指示后,粟裕将军立即回到前线,着手准备新的战役。 1948年6月,华野的情报人员捕捉到了国民党军队的重要动向。国民党将领区寿年麾下的一个兵团,正盘踞在河南省会开封一带,而邱清泉的整编第五军也在不远处虎视眈眈。粟裕将军意识到,这是一个千载难逢的战机。他当即决定发动一场大规模的战役,首先歼灭区寿年兵团,然后迅速调转枪口,一举歼灭邱清泉的主力。这就是后来著名的"豫东战役"的由来。 面对区、邱两支精锐之师,仅凭粟裕手上现有的兵力,还难以形成绝对优势。为了确保战役的胜利,粟裕将军给中央军委发去电报,请求刘伯承、陈毅、邓小平等领导的中原野战军协同作战,在东面和南面牵制住敌人的援军。中央很快批准了粟裕的请求,豫东战役就此打响。 在战役的初期,一切都进展得非常顺利。粟裕将军指挥若定,麾下将士浴血奋战。在一系列激烈的攻坚战和运动战中,共军迅速攻克了开封城,全歼了区寿年的整个兵团,区寿年本人也被活捉。战争的形势瞬息万变。就在粟裕准备乘胜追击,一举歼灭邱清泉主力的时候,意想不到的情况出现了。原来,国民党军浙江籍将领黄百韬麾下的一个整编师和一个机械化纵队,不知从何处冒了出来,竟然直扑豫东战场,与邱清泉部里应外合,企图合围共军。黄百韬部虽然是从外地调来,作战经验不足,但胜在装备精良,机动力极强。粟裕原本胸有成竹的围歼计划,因黄百韬部的突然杀到而被打乱。 粟裕将军此时面临着极为棘手的抉择:是立即放弃围歼邱清泉部的计划,率部抽身急退,还是背水一战,力图打败黄、邱两部联军?前一个选择,意味着前期取得的胜利成果将付诸东流,实在令人不甘;而后一个选择,风险极大,稍有闪失就会全军覆没。粟裕将军在帐中来回踱步,与幕僚反复讨论利弊。一番激烈的争论之后,这个久经沙场的名将,终于做出了决断:我们豁出去了,跟黄百韬决一死战! 当邱、黄两部在豫东战场挑起烽烟的时候,在另一处指挥中原野战军的刘伯承、陈毅、邓小平三位将领,也通过电台密切关注着战局的变化。当他们得知黄百韬的援军已经杀到,粟裕军面临巨大威胁时,不禁倒吸了一口凉气。他们心里明白,粟裕这是要孤注一掷了。 三人当即联名给中央军委发去急电,直言粟裕此举是在"企图过大"。在他们看来,华野经过此前的鏖战,实力已大为损耗,再拿这样的部队去对付黄百韬的全新装备的精锐之师,风险实在太大。刘陈邓三人建议军委,应该下令粟裕及时撤出战场,保存实力,避免遭受严重损失。