这是一个非常尖锐且又很现实的话题,它精准地描述了国企内部状况的一个典型特征。国企里“老员工多”和“年轻人难存活”看似是两个现象,但实际上是一体两面的结果,其根源深植于国企独特的性质、文化和制度之中。

在大多数人的眼中,觉得国企是铁饭碗,是工作稳定的保障,但是其实国企也有优劣和好坏之分,和传统的民企和私企其实是一样的。同样都是在职场,同样都是在与人打交道,只不过面对管理和考核的体质不一样罢了。

我们都是围城外的人,所以满眼都是羡慕围城里的人。但是如果一旦你身处围城之中,你会发现曾经在围城之外的自己看到的是多么的浅显和幼稚。

下面我们从几个核心维度来深入聊聊这个话题。

一、 为什么国企会积累大量高工龄员工?

一、 为什么国企会积累大量高工龄员工?国企的“稳定”属性,是形成这一现象的首要原因,这种稳定是一把双刃剑。

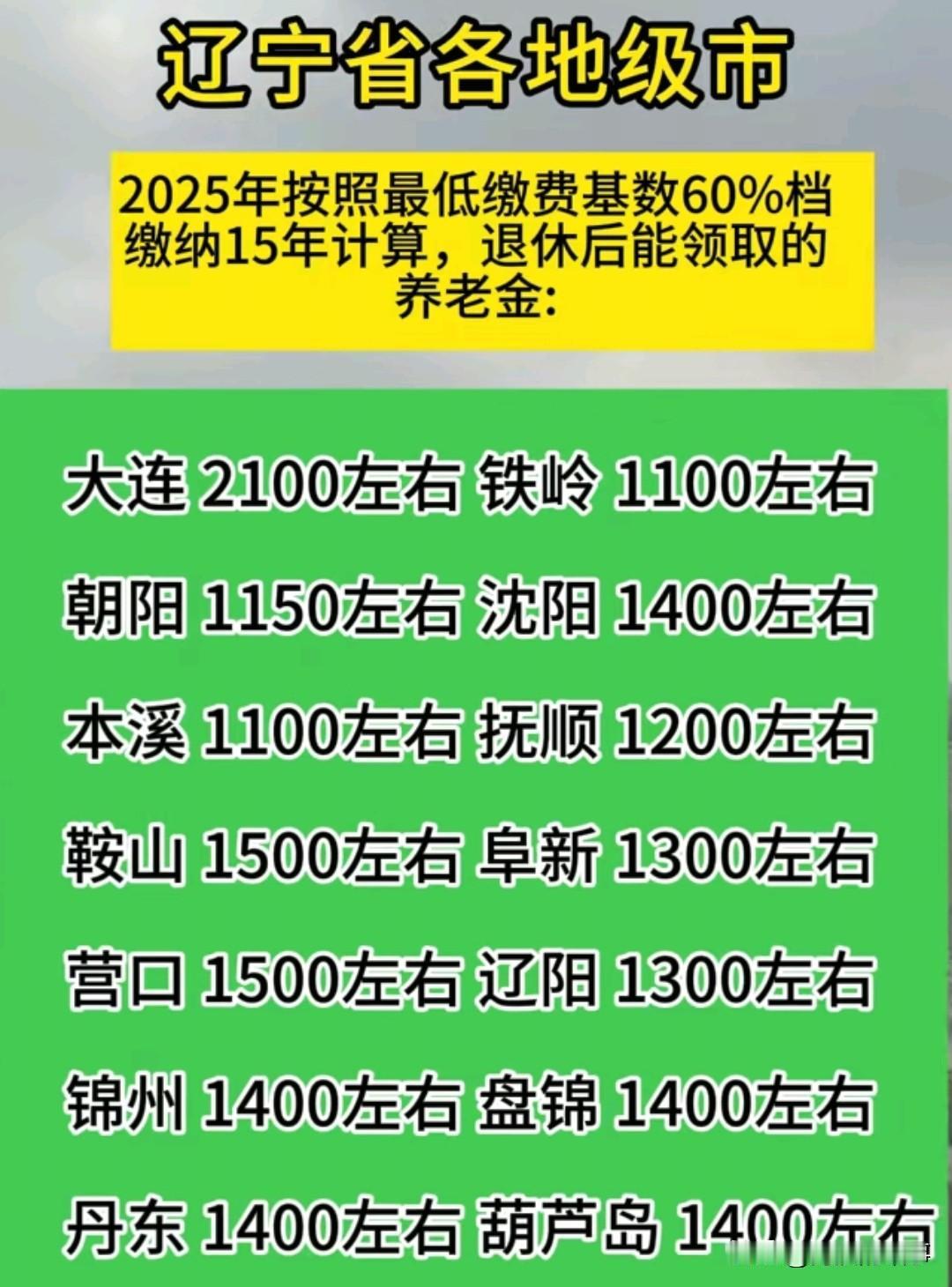

近乎“铁饭碗”的就业保障:与私企“优胜劣汰”的激烈竞争机制不同,国企的主动辞退流程非常复杂和谨慎。只要不犯重大原则性错误,或者员工自己主动提出离职,员工基本可以安稳工作到退休。这种超低的离职率,自然会导致工龄长的员工不断积累。优厚的福利与退休待遇:国企的五险一金(甚至六险二金)通常按顶格缴纳(如果不足额缴纳还会被审计并开罚单),这意味着员工的医保报销比例高,养老金远高于社会(民企私企)的平均水平。对于老员工来说,坚守到退休是一笔非常划算的“经济账”,因此他们的离职意愿也极低。即使在里面工作得不顺心,不喜欢上级领导,但是依然能熬得住。技能专用性与路径依赖:很多老员工长期在特定岗位,其掌握的技能(如处理内部流程、维护特定关系网)非常“内部化”,在外部的通用性不强,与社会内卷的竞争机制也脱节了。这导致他们即使想离开,也缺乏市场竞争力,从而更倾向于留在舒适区。“论资排辈”文化下的既得利益者:在传统的职级体系下,工龄往往与职称、薪资、福利待遇直接挂钩。老员工是现有规则的受益者,他们自然没有动力离开这个体系。 二、 为什么年轻人感觉“很难存活”?

二、 为什么年轻人感觉“很难存活”?年轻人,尤其是现在的00后,他们在国企内部能生存下来非常的“难”,但这恰恰在于他们需要闯入并适应一个由上述老员工和固有规则主导的、流动性很低的环境。要么做一条鲶鱼来搅动这摊浑水,要么就自己潇洒离开。

1、理想与现实的巨大落差

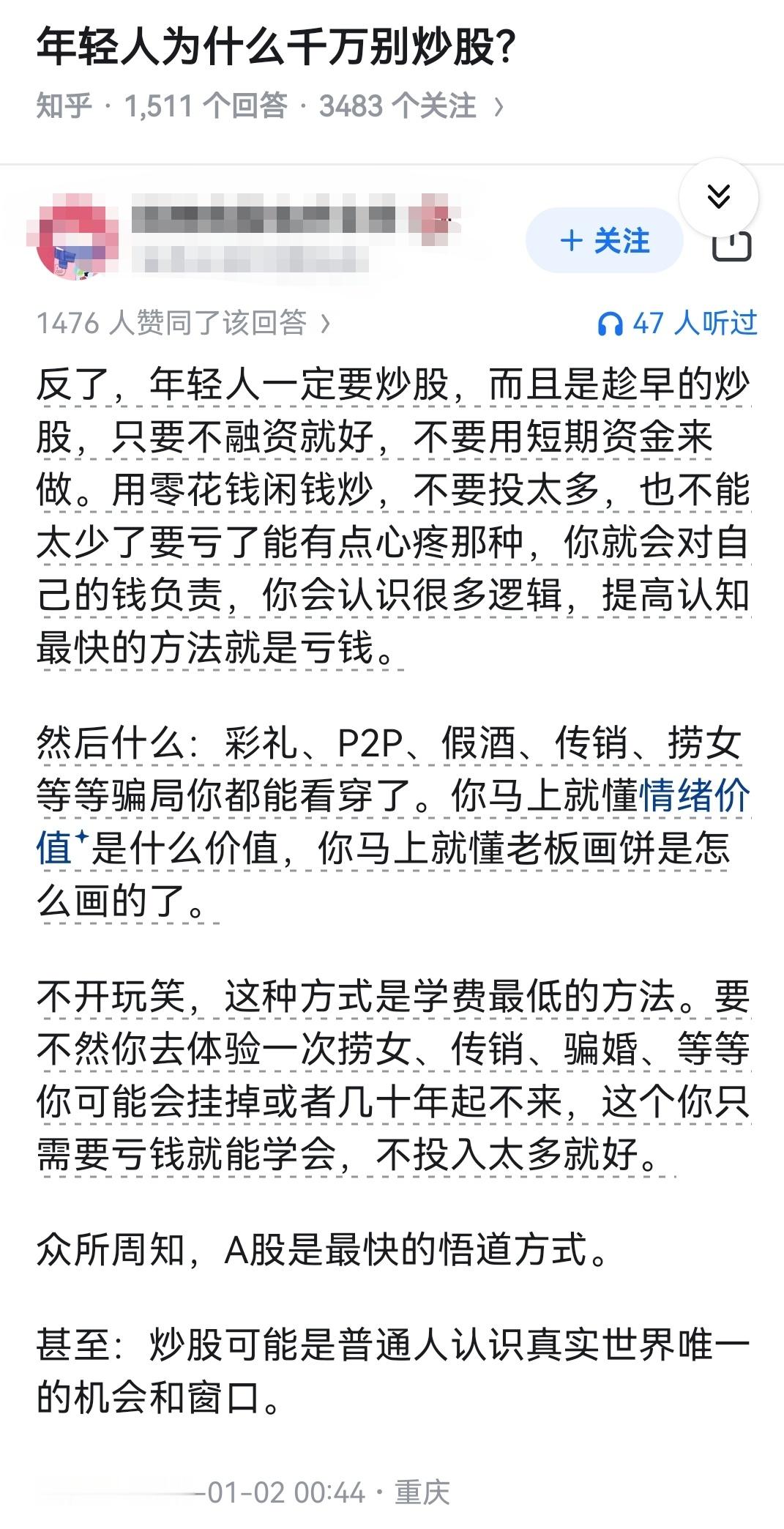

预期冲突:年轻人,尤其是优秀毕业生,往往怀着干事创业的激情,渴望创新、高效和快速成长。但国企的节奏常常是“程序优先、稳定至上”,大量时间耗费在会议、流程和文书工作上。这种“慢节奏”和“形式主义”会让追求效率的年轻人感到无比挫败。“边缘化”与“工具化”:新人入职,常常被安排处理琐碎、重复性的基础工作(俗称“打杂”),很难接触到核心业务。老员工可能基于“多一事不如少一事”的心态,不愿放手或教导,让年轻人感觉自己是“廉价劳动力”而非“培养对象”。

2、“潜规则”下的生存压力

关系网的壁垒:国企内部往往存在盘根错节的人际关系。年轻人作为“外来者”,很难在短时间内融入。晋升和机会的分配,有时不完全是看能力和业绩,这会让没有背景的年轻人感到上升无望。“多做多错,少做少错”的文化冲击:年轻人积极表现,主动承担新任务,一旦出错,可能被放大指责。而一些老员工“躺平”却相安无事。这种“惩罚创新者、奖励沉默者”的逆向激励,会严重打击年轻人的工作热情。3、僵化的薪酬与晋升体系

薪酬倒挂:有时,新招聘的年轻人的市场化薪资,可能会高于同岗位工龄长的老员工。但这并不意味着年轻人收入高,因为老员工有巨额的隐形福利和工龄工资。这种表面的“倒挂”反而容易引发老员工的不满,加剧内部矛盾。晋升瓶颈:领导岗位和高级职称名额有限,且被大量等待晋升的中年员工占据。年轻人向上晋升的通道非常狭窄,需要漫长的排队等待,容易产生“一眼看到头”的绝望感。 三、 这个矛盾有解吗?

三、 这个矛盾有解吗?这个问题正在被看到,并成为当前国企改革,采取市场化竞争机制的核心方向,特别是三项制度改革(劳动、人事、分配)的核心攻坚点。

“市场化”选人用人机制:越来越多的国企开始推行任期制与契约化管理、公开招聘和竞争上岗。目标是打破“铁饭碗”和“大锅饭”,让能力说话,为年轻人才创造“能上能下”的通道。强化激励与创新容错:设立专项创新基金、项目跟投、超额利润分享等机制,重奖有突出贡献的年轻人才。同时尝试建立“容错机制”,鼓励大胆探索,为年轻人开放容错机制。新老交替的“传帮带”优化:理想的状态是,将老员工丰富的经验和人脉,与年轻人的新知识、新思维结合起来。企业正在尝试通过设立“专家工作室”、“导师制”等,让“传帮带”从一种自发文化变成一种制度化安排,实现知识传承。总而言之,“老员工沉淀”与“年轻人难存活”是国企在特定发展阶段结构性矛盾的体现。 它反映了“稳定”的传统优势与“活力”的市场需求之间的激烈碰撞。

对于年轻人而言,选择国企需要做好心理准备:这更像一场“马拉松”而非“百米冲刺”,考验的是韧性、适应力和在复杂系统中解决问题的能力。而对于国企本身,能否成功破解这一人才困境,真正建立起吸引、留住和激励年轻一代的现代企业制度,将直接决定其未来的竞争力。

评论列表