标签: 美股

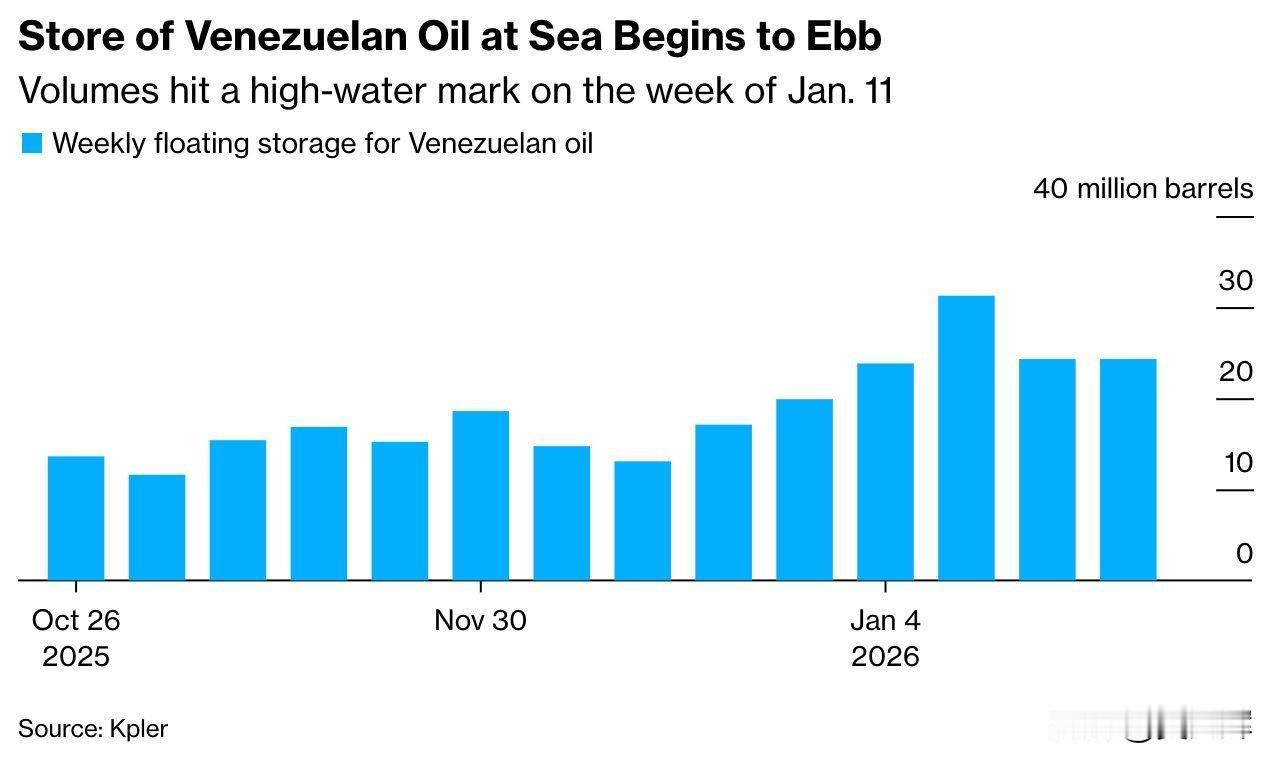

美媒突然发现,中国买俄罗斯石油只是表面,而且真正的目的,是帮俄罗斯换经济血脉,改

美媒突然发现,中国买俄罗斯石油只是表面,而且真正的目的,是帮俄罗斯换经济血脉,改用人民币结算;制裁切断了俄罗斯的美元欧元渠道,中国却给接上了更粗的新管道;不仅是能源交易,还有金融系统的改革。俄乌冲突后,美国和欧盟一通操作猛如虎,直接把俄罗斯踢出SWIFT,还冻结央行资产,搞得俄罗斯一夜之间几乎失去了美元和欧元的结算通道。本来靠卖油卖气过日子的俄罗斯,眼看着能源摆在那儿,结果钱收不回来,简直是捧着金饭碗饿肚子。油田要是停产,重新启用得花几十亿美元,还容易设备老化,等于说,不卖不行,但又没人敢接盘,怕被制裁。而这时候,只有中国站出来,成了俄罗斯唯一且可靠的大买家。但这事儿,远不止简单的买卖交易,中国不是只图便宜买油,而是在实打实地重构一条绕开美元的新通道。你看原来全球石油贸易80%是用美元结算,但现在中俄之间,美元和欧元的使用率已经降到“统计误差”水平。中俄的能源贸易基本上都靠人民币和卢布闭环结算了,像是“西伯利亚力量”天然气管道、大量原油运输,后端全是人民币结算。这直接撼动了美元在全球能源市场的垄断地位,最新数据显示,美元占比已经从80%掉到79%。别看只降了1个百分点,在这个体量下,已经是地震级的变化。不仅是贸易结算换币种,中俄在金融系统上的互联互通也在加速推进,西方把俄罗斯部分银行踢出SWIFT后,中俄立马打通了各自的支付系统。现在有超过二十家俄罗斯银行接入了我国的人民币跨境支付系统CIPS,我们这边的银行也加入了俄罗斯央行的SPFS,两边的跨境清算速度已经缩短到一到两天。哈尔滨银行成了这次金融合作的“操作主力”,每天上百笔对俄人民币业务在那儿跑,企业结算、资金转汇、信用证啥的,全靠它支撑。这还没完,人民币在俄罗斯的渗透已经不只是个工具,而是变成了“核心货币”。俄罗斯靠卖能源赚来的人民币,现在能直接用来进口我国的机械设备、家电、药品,甚至还能发行人民币债券融资。用人民币赚钱、用人民币花钱,闭环已经形成。而且,俄罗斯央行也把人民币纳入了国家外汇储备,现在人民币在俄罗斯国家福利基金里的占比已经高达六成,外汇储备占比三分之一,成了俄方第三大储备货币。而在实际应用场景中,俄罗斯的制药企业都在用人民币开信用证支付进口款项,连俄联储银行也上线了人民币信用证服务,说明人民币彻底融入了俄国的经济体系。以前人民币只是个结算工具,现在已经深度融入他们的经济体系,成了能直接参与融资、投资和储备的“硬通货”。更有意思的是,这种合作模式已经不是中俄之间的小众实验,而是正在迅速辐射全球,比如印度,现在采购俄罗斯原油,有四分之一是用人民币结算的。沙特也开始降低对华原油贸易中的美元比例,全球矿业巨头必和必拓,也愿意把30%的铁矿石订单改为人民币结算。越来越多国家开始主动选择本币结算,不再一味依赖美元,就是为了规避美元的霸权风险。这其实是个巨大的反转,西方本来想通过制裁来孤立俄罗斯,结果反而推动了多极化货币格局的加速形成。美元的全球垄断地位被挑战,反而成了“搬起石头砸自己脚”的典型案例。那为啥中俄能走得这么近,不是临时抱佛脚,而是有长期积累的基础。我国有全球最完整的制造业体系,俄罗斯正好缺商品缺设备,我们能提供;而俄罗斯有丰富的石油天然气和矿产,正好保障我国能源安全。这种互补的合作,给人民币结算奠定了天然基础,而且早在二十多年前,中俄就在边境试点本币结算,像绥芬河那种地方,卢布就能直接用。这些年一步步铺垫下来,才有俄总理访华时说出的那句“美元欧元占比降到统计误差级别”。这不是短期权宜之计,而是二十年金融重构的结果,我们一步步建支付系统、搞本币结算、推动企业对接,才有今天的成绩。也是在这个大背景下,人民币国际化的步伐越来越快,越来越稳。最终目标,不只是维护中俄之间的贸易稳定,而是要推动全球货币格局的重塑,今天能做成中俄,明天就可能是中东、非洲、拉美更多国家加入进来。过去靠美元构建的货币霸权体系,已经开始出现裂缝,而人民币的崛起,则是靠真实的商品交换能力、产业供应链实力一步步打下来的,而不是靠军事霸权。有人说,现在的趋势只是冰山一角,未来,随着西方继续推进制裁、金融封锁,会有更多国家意识到不能再把鸡蛋都放在美元这个篮子里。本币结算、多币种合作,将成为未来全球金融的主旋律。中俄这条新通道,也许只是个开始,但已经足够让世界金融格局不再单极运转。人民币现在不是“能不能走出去”的问题,而是“已经走出去”且“越来越多人愿意用”的现实。俄罗斯只是第一个吃螃蟹的,后面还会有一大波国家加入这个新的游戏规则,而这个规则,不再是美元说了算。

美股大跌,科技股全线下挫,热门中概股普跌

周二美股成交量约206亿股,明显高于过去20个交易日170.1亿股的均值,显示抛售压力集中释放。哈里斯金融集团执行合伙人杰米·考克斯(JamieCox)表示,当前尚未看到投资者系统性撤离市场的迹象。他认为,围绕格陵兰岛的关税与...

美股“恐慌指数”大涨,金价续创历史新高

受市场对关税问题担忧影响,当地时间1月20日,美股三大指数集体收跌,道指跌1.76%,纳指跌2.39%。科技股遭遇抛售,存储芯片板块则逆势上涨。“恐慌指数”VIX大涨超6%,避险情绪推动黄金价格继续向上突破4760美元/盎司,再度...

1月21日美股成交额前20:闪迪连续第三日创历史新高,获花旗唱好

周二美股成交额第12名闪迪收高9.55%,股价连续第三个交易日创历史新高,成交78.09亿美元。花旗集团将闪迪目标价从280美元上调至490美元,称看好数据中心内存需求强劲、供需条件有利以及该公司具备强大的竞争护城河。花旗认为,...

美股:标普500指数抹去2026年迄今涨幅 关税担忧重燃

美股抹去年内迄今涨幅,市场担心美国与欧洲全面爆发贸易战,同时日本债市的抛售推高了美国国债收益率。紧张局势重燃推动标普500指数下跌2.1%,抹去了2026年迄今的涨幅。一项衡量美股波动性的指标跃升至11月以来的最高水平。...

1月21日外盘头条:特朗普暗示和平委员会可能取代联合国 格陵兰风云引发美股重挫 奈飞改用全现金收购华纳

该航空公司预计,2026年调整后每股收益将在12至14美元之间,与分析师预期的13.16美元基本持平。对于一季度,美联航预计每股收益为1至1.5美元,而分析师此前的预估为1.13美元。美联航公布,2025年全年调整后每股收益为10.20美元...

1月21日收盘:美股收跌道指重挫870点 特朗普关税威胁引燃避险交易

北京时间1月21日凌晨,美股周二大幅收跌,道指下跌870点,标普指数录得10月以来的最大跌幅。美国总统特朗普再次重申有关攫取格陵兰的强硬言论,威胁提高对欧洲八国的关税。市场避险情绪盛行,资金逃离美国资产,美债收益率飙升...

午盘:美股维持跌势 特朗普关税威胁导致资金逃离美国资产

北京时间1月21日凌晨,美股周二午盘维持下跌趋势。美国总统特朗普再次重申有关攫取格陵兰的强硬言论,威胁提高对欧洲八国的关税。市场避险情绪盛行,资金逃离美国资产,美债收益率飙升。道指跌508.37点,跌幅为1.03%,报48850....

美股早盘大跌 标普500指数抹去年内涨幅 市场对冲击的容忍度减弱

美债收益率创逾四个月高点,此前一家丹麦养老基金计划卖出美债。尽管交易员今年以来已安然度过了一系列的突发事件,包括白宫非法逮捕委内瑞拉领导人及重启对美联储的攻击等,但此番剧烈波动表明,投资者对冲击的容忍度正在逐渐...

早盘:美股继续下滑 道指下跌逾700点

北京时间1月20日晚,美股周二早盘继续下滑,道指下跌逾700点。美国总统特朗普再次重申有关攫取格陵兰的强硬言论,威胁对反对美国获得这片丹麦领土的国家征收新的关税,并威胁将对法国输美葡萄酒和香槟的关税提高到200%。市场...

美股异动|避险需求升温!白银ETF大涨6%再创新高,稀土概念USAR涨超8%

美股贵金属板块普涨,金田涨超6%,金罗斯黄金、伊格尔矿业、泛美白银涨超4%。稀土概念股走强,$USAR涨超8%,$UUUU涨超4%。美光科技警告存储芯片荒将延至2027年 美光科技运营高管在接受采访时表示,内存芯片短缺在过去一个季度...

美股异动|存储概念再度走强!美光逆势大涨逾3%,SanDisk涨超5%

存储概念股逆势走高,美光科技、西部数据涨逾3%,SanDisk涨超6%,希捷科技涨超2%。美光科技警告存储芯片荒将延至2027年 美光科技运营高管在接受采访时表示,内存芯片短缺在过去一个季度愈演愈烈,并重申供应紧张状况将持续到...

美股三大指数大幅低开,英伟达、特斯拉均跌超2%

欧美经贸关系紧张,市场避险情绪持续升温,美股三大指数集体低开,纳指跌1.58%,标普500指数跌1.33%,道指跌1.3%。大型科技股齐跌,谷歌A跌超3%,英伟达、亚马逊、特斯拉、Meta、微软均跌超2%。Applovin跌超4%,遭Capitalwatch...

美股盘前要闻速递

(1)美股三大股指期货齐跌:道指期货跌1.24%,标普500指数期货跌1.34%,纳指期货跌1.65%。(2)德国DAX指数跌1.21%,英国富时100指数跌0.86%,法国CAC40指数跌0.89%,欧洲斯托克50指数跌1.01%。(3)WTI原油涨0.78%,报59.80美元/桶...

特朗普“让全球股市再次伟大”非美市场大涨30%,美股表现创33年来最惨落后

这标志着自1993年以来,美股在总统任期第一年相对于全球市场的表现出现了最严重的落后。尽管标普500指数并未陷入熊市并屡创新高,但根据CFRA的数据,特朗普第二任期首年的美股涨幅在二战以来的历任总统中仅排名第九。这一表现...

特朗普让全球股市“再次伟大”而美股却谈不上黄金时代

在标普500指数4月从熊市边缘反弹后,全年持续刷新纪录。美国总统唐纳德·特朗普将此视为他已将美国打造成全球“最火热”国家的证明。然而,若将东京、法兰克福乃至发展中国家金融中心的股票市场纳入考量,特朗普重返白宫的政绩...

摩根士丹利对板块转趋谨慎 美股IT硬件股应声下跌

因摩根士丹利下调对IT硬件行业的评级,警告称受企业需求放缓、零部件成本上涨影响,企业或将大幅削减支出预算,美股IT硬件股于周二集体走低。这家华尔街投行将罗技与网存两家公司的评级从“中性”下调至“减持”,受此影响,两...

摩根士丹利对板块转持谨慎态度 美股IT硬件股应声下跌

受摩根士丹利下调行业评级影响,美股IT硬件板块于周二下跌。该投行警告称,随着企业需求放缓、零部件成本上涨,相关公司或将大幅削减开支预算。盘前交易中,华尔街券商摩根士丹利将罗技与NetApp两家企业的评级均从“中性”下调...

美股异动丨贝壳盘前涨超3%持续回购+近期政策利好

贝壳(BEKE.US)美股盘前涨3.38%报18.02美元。消息上,贝壳-W发布公告,2026年1月16日耗资350万美元回购60.35万股。另外,中国内地近期推出的针对性金融措施,例如人行近期下调再贷款利率25个基点,并将商业房地产最低首付比例从...

为何中国不能一下把美债全卖了?就这么说吧,中国今天敢全抛售,明天中美就有可能开战

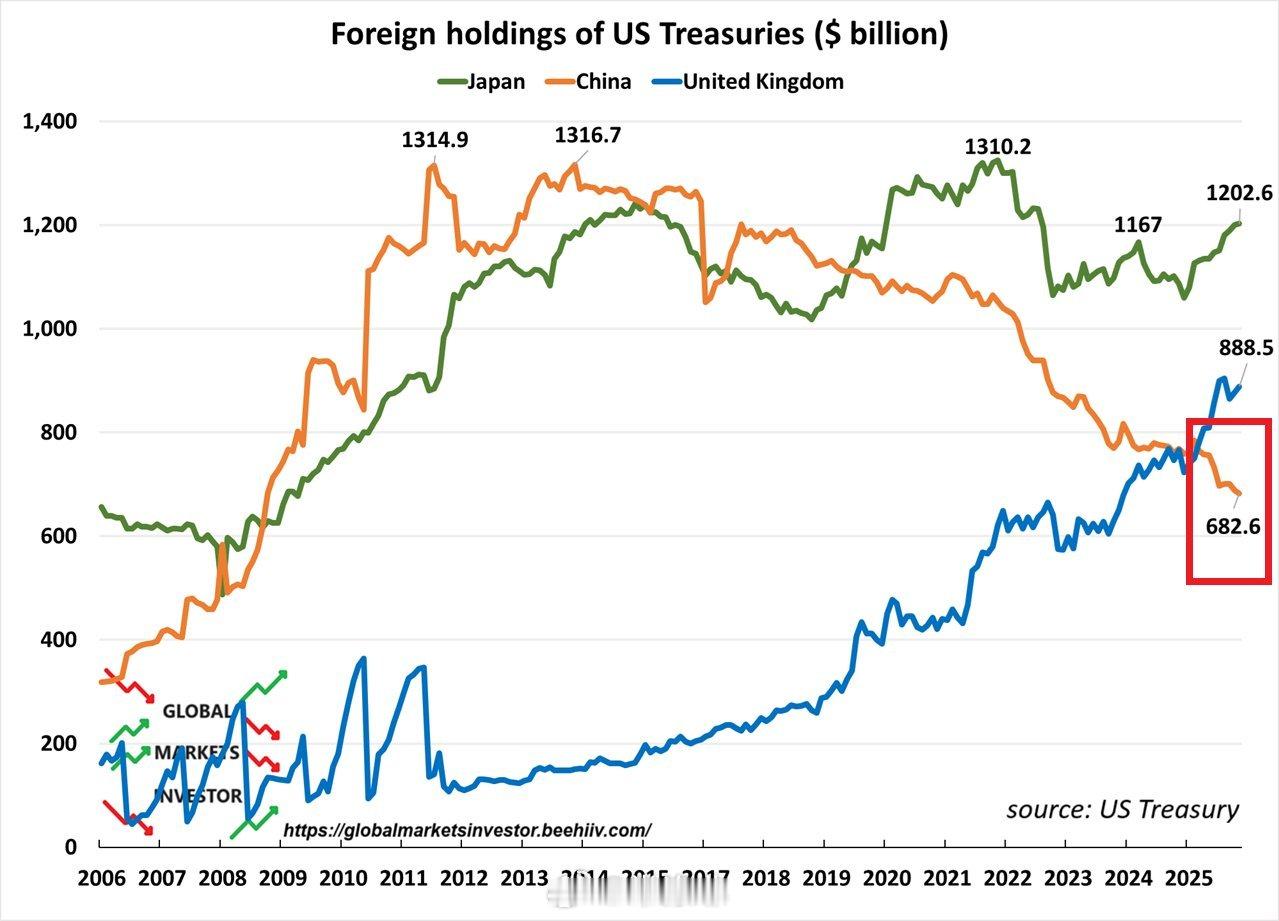

为何中国不能一下把美债全卖了?就这么说吧,中国今天敢全抛售,明天中美就有可能开战,因为中国手里的美债早就不是一张张普通的债券,更像是一根拿在手里的“金融核按钮”。中国手里的美债,早不是简单的账本数字。当美国财政部2026年初公布中国持仓降至6826亿美元时,这个创17年新低的数字背后,藏着大国博弈最现实的生存逻辑。真要全抛,中美都得脱层皮。首先得认清楚,美债这玩意儿早绑死了中美经济。你以为全抛是给美国致命一击?确实能让美国疼得打滚,但咱自己也得跟着流血。美国现在国债总额快摸到37万亿美元了,利息支出占财政收入都18%了,早超了10%的安全线,这时候中国突然把6826亿全砸出去,美债价格肯定崩,收益率就得往上涨,美国政府借钱的成本一下就上去了,本来就够吃紧的财政直接得崩口子,利息支出可能比军费还高,到时候美国只能靠借新还旧过日子,恶性循环一启动,经济就得乱套。可咱中国呢?抛完美债手里攥着一大堆美元现金,这钱往哪儿放?全球根本找不到像美债这么规模大、流动性强的安全资产,黄金是在买,但那点量根本接不住几千亿的盘子,剩下的钱要么眼睁睁看着贬值,要么乱投别的地方亏得更多,这不是给自己找罪受吗?再往深了说,这“金融核按钮”的威慑力就在于“握着不用”,真摁了就没威慑了。中国从2011年1.3万亿的峰值慢慢减到现在的6826亿,连续九个月一直在减,这本身就是种警告,告诉美国“我有牌能治你”,但又不把路堵死。要是一下全抛了,等于把最后一张底牌打光了,以后再想跟美国掰手腕,手里就少了个关键筹码。而且美国能善罢甘休?肯定得报复,贸易上给你加关税,技术上卡你脖子,甚至在国际上联合盟友打压你,中美关系直接就得降到冰点,你说的开战可能有点极端,但全面对抗肯定跑不了,这对谁都没好处。更现实的是,全抛美债会引发全球金融海啸,咱自己也躲不开。美债是全球金融市场的压舱石,中国这么大的持仓突然清仓,其他持有国肯定慌了,日本、英国那些持仓多的国家说不定也跟着抛,形成踩踏效应,到时候不止美债崩,美股、美元汇率都得乱套,全球“股债汇三杀”不是不可能。中国金融市场现在跟全球联系这么紧,哪能独善其身?咱的外汇储备会缩水,出口企业因为美国经济崩了没订单,工人就业都成问题,这连锁反应下来,国内经济就得受大影响,这可不是闹着玩的。还有个关键点,中国减持美债本来就是为了“去风险”,不是要“硬碰硬”。现在中美摩擦多,美国政策说变就变,前两年特朗普搞的“解放日”关税,一下就引发了美国资本市场动荡,谁知道以后还会出什么幺蛾子?俄罗斯之前持有的美债从1700多亿跌到几乎归零,就是吃了地缘政治的亏,咱中国慢慢减仓,换成黄金这些硬通货,是为了保住自己的家底,不是要跟美国鱼死网破。要是一下全抛,反而把自己置于风险里,等于没达到去风险的目的,还引火烧身,这不符合咱的战略盘算。美国那边也不是没底气,虽然中国减持,但日本、英国还在增持,海外持有美债总量都冲到9.36万亿美元新高了,美国财政部还能嘴硬说“外国需求强劲”。真要是全抛,美联储说不定会自己下场买债托市,虽然会引发通胀,但能扛住一时,最后反而显得中国是在无理取闹,落下个破坏全球金融稳定的名声,这太不划算了。咱中国现在的做法多聪明,一点点往外挪,既降低了对美债的依赖,又保持了威慑力,还不让市场失控,这才是大国博弈的智慧。所以说,不是中国不敢全抛美债,是真不能这么干。这6826亿美债就是根缰绳,攥在手里能牵制美国,真松手了,不仅牵不住对方,自己还得摔跟头。中美经济早就你中有我我中有你,真要撕破脸全抛,没有赢家,都得脱层皮。这“金融核按钮”的价值,从来不是摁下去,而是让对方知道咱手里有这东西,这才是最实在的博弈逻辑。

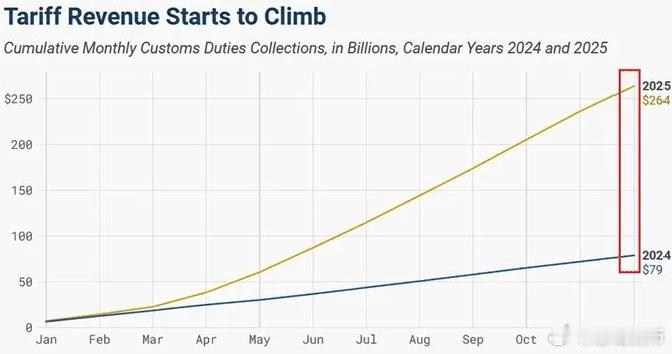

关税战的最坏结果,无非是70000多家美企全部搬厂撤走,每年损失6000亿美元营

关税战的最坏结果,无非是70000多家美企全部搬厂撤走,每年损失6000亿美元营收,超百万人失业,虽然这是一场注定没有赢家的斗争,但需要重头开始寻找新“洼地”的美国资本显然将承受更大的损失。数据显示,超过7万家美国企业在华投资累计超过1.2万亿美元,年营收高达6000亿美元左右,平均利润率保持在9%附近。这块市场对美企来说太重要了,比欧洲本土都大得多。2024年,胡润报告里70家样本美企在中国营收达到3127亿美元,比前几年增长了9.8%。但贸易战一闹腾,美企开始纠结。2025年美国商会调查显示,48%的企业对中国经济增长持乐观态度,比上年涨了11个百分点,还有52%预计当年盈利或大幅盈利,比之前高6%。不过,贸易关系和关税成了头号难题,跳到第二位。不少企业觉得中国工业政策在帮本地竞争对手抢市场份额,将近三分之一的企业说自己市场份额在下滑。贸易战最坏的情况,假设所有美企全撤走,那损失可不是闹着玩的。美国那边,每年丢掉6000亿营收,百万以上人失业。专家分析,在极端情景下,中国就业掉1.1%,GDP亏1%,但对美国来说,通胀会猛涨,因为消费品依赖中国进口,价格一飙升,普通人日子难过。全球供应链断裂,美国经济增长可能从2.3%降到1%以下,甚至滑向衰退。美联储得纠结,通胀上到3.5%,就业数据一塌糊涂。2024年,中国对美直接投资降了27.1%,只剩1148亿。美企开始转移,47%把原计划投中国的钱挪到东南亚去。东南亚劳动力便宜,地理近,但基础设施跟不上,越南港口容量小,铁路网弱,土地价格还涨得快。墨西哥运费低,40英尺集装箱从墨西哥到美国中西部只要4400美元,比从中国走便宜一半。但技能工人缺口大,供应链不全,很多零件还得从中国进口,拉高成本。美国资本得从头找新地方落脚,这事儿费劲。越南名义GDP人均才2566美元,比中国低得多,劳动力成本低,但工业基础薄,制造业产出只占全球0.27%,中国是28%。企业转移得花三到五年,政策一变又得重来。印度和越南给电子制造业补贴,吸引大公司投资,但整体来说,转移会让成本涨5%到10%。美国想用通胀削减法案拉回投资,台积电投1650亿建厂,苹果砸6000亿搞硅供应链,通用电气投30亿从中国和墨西哥移回。但执行起来不确定,耶鲁会议上62%的企业老总说不打算增加美国制造业投资,因为关税不稳,劳动力贵。供应链重塑,政策成关键,印度越南靠激励拉来大单,美国靠高关税,但高关税推高通胀,打击消费和投资。新兴市场受益多,亚洲欧洲拉美建深层供应链,但美国得权衡,通用高关税可能让通胀多几个点,经济增长减0.25%到0.5%。中国市场吸引力还在,2025年美国商会报告里,82%美企说盈利了,但不到一半对未来乐观,主要怕关税和通缩。企业不愿全撤,因为中国是全球第二大市场,运营离不开这儿。转移到美国自动化多过雇人,成本翻倍。全球贸易重排,美国进口从中国转到低关税国,但中国出口到美国的比重从GDP的2.9%降了,影响小。美国出口到中国只占GDP0.5%到0.7%,但通胀打击消费经济。贸易战没赢家,美国资本损失大,得重找低成本地,时间金钱都搭进去。

如果有一天,每个中国人掏出1000块钱凑个份子,一共能攒下1.4万亿人民币。这个

如果有一天,每个中国人掏出1000块钱凑个份子,一共能攒下1.4万亿人民币。这个数字听起来够震撼吧?但你知道吗,这样一笔巨款,在一场现代化战争中,可能只够维持一年。现代战争像“资源黑洞”,吞噬的不只是眼前的钱袋子,更是一个国家未来几十年的发展潜力。2026年,全球军事冲突热点不断,最具代表性的莫过于俄乌战场。根据俄罗斯财政部2024年发布的数据,俄当年的国防预算为1500亿美元,占其总财政预算的40%。换算一下,中国这1.4万亿人民币,大概相当于俄罗斯2024年军费的1.3倍。你以为这很多?还真不一定够。看看乌克兰这边的“收支表”:2022年至2024年间,美国和欧洲对其的军援加起来超过2000亿美元。但战线并没明显推进,战局仍旧胶着。西方援助虽多,但在持续消耗的战争中,也只是杯水车薪。这意味着,即使你拿1.4万亿去打仗,可能也就能维持一年左右的高强度对抗。战争这场“烧钱游戏”,比你想象的还要凶。光有钱可不够,还得看怎么花。战争最贵的地方,第一是人,第二是装备。以俄罗斯为例,2024年俄国防部披露的新兵年薪大约是5万美元,而俄人均GDP才1.2万美元。这是什么概念?就是一个普通士兵的花销,相当于一个中产阶级家庭的年收入。再加上训练、医疗、伤残抚恤等后续支出,一名士兵从征召到退役,背后是一整套烧钱机器在运转。装备方面,现代战争早已不是“步枪对刺刀”的年代。高超音速导弹“匕首”单枚成本约500万美元,堪比一栋中产别墅。2024年,俄军日均炮弹发射量约为5000发,每发成本从几千美元到几万美元不等。也就是说,光是一天的炮火,就能烧掉一座小城市的财政预算。如果你再算上空军出动,一架现代战机的飞行成本每小时高达4万到8万美元,稍微飞几圈,就是几百万美元没了。但真正“烧到骨头里”的,并不只是这些看得见的账单。战争背后的隐性成本,才是一个国家难以承受之重。以俄罗斯为例,2024年军费占比达到40%,而对民生的投入却被压缩得越来越少。2023年,俄官方数据显示通胀率高达9.5%,不少社会基础项目被迫削减甚至暂停。与此同时,科技行业被制裁掐断了“氧气管”,高科技产业几乎停摆,工业软件、芯片等关键领域陷入“断供危机”。更糟糕的是,战争不仅烧掉了国家的钱,还“烧跑”了人才。据俄罗斯联邦统计局报告,2023年俄罗斯企业破产数量同比上涨26%,青年科技人才外流加速,很多人选择永久移民。你可以把战争理解为一个国家在透支未来:它拿着过去的储蓄,燃烧现在的资源,抵押未来的可能性。很多人没算过这笔账:1.4万亿是什么概念?如果不打仗,我们可以把这笔钱用来建造几十所世界一流大学,或者修10万公里高速公路。这是看得见的民生红利。而一旦走向战争,这些潜在收益就像被提前贴现的债券,永远无法兑现。战争的“贴现效应”很现实:你今天开战,其实是动用了未来十年甚至二十年的税收、技术积累和人口红利。这些原本可以用来改善民生、推动科技、提升国际竞争力的资源,统统被消耗殆尽。表面看,是国家在“强军”,实则是在“掏空”。更重要的是,战争不是一场可以暂停的投资项目。一旦开打,就像滚雪球一样,成本会越来越高,收场的代价也越来越大。最初是炮弹、士兵和燃料,后来是债务、民意和国际信誉,最后可能连国家根基都被动摇。和平发展虽然没有战争那种“速胜叙事”的刺激感,但它是成本最低、收益最稳的国家战略。这也是为什么即便是在地缘政治博弈激烈的今天,中国依然坚持和平共处、互利共赢的基本国策。

美国认为只要我不降息,中国觉得只要我忍一忍,美国就该降息了。那么,中美之间的金融

美国认为只要我不降息,中国觉得只要我忍一忍,美国就该降息了。那么,中美之间的金融博弈。究竟谁能站到最后?麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持!当下全球金融市场的核心博弈,全聚焦在中美两国的利率政策上,双方抱着截然不同的算盘暗自角力,美国赌硬扛高利率能倒逼中国资产波动,中国则稳守防线静待美国政策破局,分寸拿捏得恰到好处。这场没有硝烟的暗战里,谁都不愿先松口让步,而美国靠着高利率收割全球资本回流本土,中国凭自主稳健政策筑牢金融防线,两种策略的正面碰撞,让全球市场都在屏息观望最终走向。美联储硬扛高利率的底气看似来自经济数据支撑,实则藏着深层焦虑,当前美债规模已突破34万亿美元,10年期国债收益率震荡在4.1%至4.3%区间,仅每年美债付息压力就逼近1.3万亿美元,债务雪球越滚越大。更棘手的是鲍威尔调查门火上浇油,这场以美联储总部翻修工程为由的刑事调查,被鲍威尔直接指认为政府施压降息的借口,本质是政治干预侵蚀美联储独立性,狠狠动摇了美元信用根基。美国试图靠高利率吸引全球资本回流,同时试图搅动中国资产市场,可现实是人民币依托坚实经济基本面,中长期走势保持稳健,资本流向已出现悄悄逆转的迹象,美方算盘接连落空。中国始终保持货币政策稳健自主,不盲目跟随美联储政策节奏,中央金融工作会议后,特色现代金融体系框架加速成型,为了抵御外部冲击筑牢了“四梁八柱”,稳字当头底气十足。市场早已给出明确信号,国际黄金价格从2023年下半年的1800美元/盎司,持续攀升至2026年初的2400美元/盎司上方,背后正是美元信用松动、全球避险情绪升温的直接体现,绝非凭空暴涨。而特朗普的诉求充满矛盾拉扯,既想要弱美元促进出口缓解贸易压力,又想保住美元全球储备货币地位赚取铸币税,这种自相矛盾的想法,让美国利率政策彻底陷入两难困境,左右为难。中国的忍绝不是被动妥协,而是精准拿捏美国软肋,中期选举临近,特朗普为拉拢选票,大概率会持续施压美联储降息刺激经济,这种政治诉求早已被中方看透。高利率对美国自身的反噬也在持续显现,制造业回流目标受高融资成本拖累进展缓慢,企业经营压力陡增,居民消费能力下滑,经济衰退风险正不断累积发酵,硬撑的代价越来越大。反观中国,“双循环”新发展格局持续发力,稳定的经济增长创造丰厚红利,资本逐利性驱动国际资金加速流入,既分享发展机遇,又进一步夯实市场抗风险底气,形成良性循环。而美国曾试图靠高利率引发新兴市场动荡,可中国市场吸引力持续增强,股债市场虽有短期波动,但长期投资价值被全球资本看好,抗风险能力越发凸显,成为全球资本的“避风港”。鲍威尔的美联储主席任期至2026年5月,后续政策走向充满变数,政治干预已明显侵蚀美联储独立性,美元作为全球核心安全资产的地位,正慢慢松动褪色,光环不再。中国稳守的同时也在主动布局,不断完善金融监管体系、丰富金融产品供给,自主可控的金融基础设施持续升级,抵御外部风险的能力稳步提升,攻守兼备。同时美国硬扛高利率的代价正逐步显现,通胀指标仍高于长期目标,债务压力高企不下,再加上政治博弈持续搅局,降息或许只是时间问题,根本撑不了太久,硬撑只会更被动。这场博弈的核心从不是谁先低头让步,而是谁的经济基本面更扎实、政策更具持续性,靠霸权收割的短期模式,终究抵不过稳健发展的长期底气,胜负早已初现端倪。全球资本流向已给出明确答案,从美元资产转向人民币资产的趋势逐渐显现,这既是对中国经济韧性的认可,也是对美国金融乱象的无声否定,用脚投票最是真实。中美金融博弈的结局,早已不取决于单一政策较量,而是综合实力与发展韧性的比拼,急功近利的算计,终究赢不过稳扎稳打的布局,时间站在更稳健的一方。信源:中国经营报《鲍威尔“调查门”搅动全球市场美元信用承压驱动资本流向重构》、远东资信研究院《2026年全球金融市场波动与资产配置展望》、证券时报《鲍威尔“调查门”折射美联储独立性危机》、央视新闻《国际黄金价格持续攀升避险需求成主要推手》、美国财政部月度美债报告。

早评:A股马上就要开盘了,关A股于今天的行情,莎莎哥再重点给粉丝们分享几个观

早评:A股马上就要开盘了,关A股于今天的行情,莎莎哥再重点给粉丝们分享几个观点第一,昨夜美股休市。昨夜美股股指期货出现明显调整。比如说昨天晚上迷你道琼斯指数期货跌幅超过0.8%,纳斯达克指数期货跌幅超过1%。据我观察,美股接下来向下变盘的概率大。第二,最近A股的调整,除了来自热门板块的调整之外,主要的压力来自于大盘权重板块的调整。以上证50为例,上证50近期连续调整之后,在昨天收出了止跌的十字星信号。并且昨天已经跌到日线级别前期平台高点支撑位。所以据我观察,预计今天大盘权重股或者会止跌反弹。对指数形成重要支撑,但是同时我们注意,小盘题材可能会有大小盘风格切换的过程。第三,板块方面,根据莎莎的观察,工业金属板块也就是有色金属板块,近期出现了高位见顶k线信号,并且出现指标顶背离结构,短线注意金属资源类个股可能出现震荡回落的走势。第四,半导体板块在上周星期五出现跳空高开,拉大阳线之后,本周星期一立即出现了调整的走势。这证明半导体板块上周星期五的跳空高开,可能是一个衰竭缺口。短线注意半导体板块震荡回落的走势。第五,近期连续调整的商业航天以及文化传媒板块,短线或者有一定的修复机会。第六,对于今天A股整体的走势,我认为上证指数今天或者还能走出一颗低开走高震荡的小阳线。更加详细的解读,大家还可以去看一下今天早上更新的早评视频。兄弟姐妹们点赞,评论就是对我这个纯技术派的最大支持

港股早报|李强总理主持召开今年首场座谈会 美欧争端压低美股期指

美股周一因马丁路德金纪念日休市,但美股期指跌势明显。由于美国总统特朗普力推夺取格陵兰,发出关税威胁进而引发美欧贸易紧张局势升级。道琼斯指数期货收跌0.83%,标普500指数期货跌0.88%,纳斯达克100指数期货跌1.09%。港股...

李强总理主持召开今年首场座谈会 美欧争端压低美股期指

美股周一因马丁路德金纪念日休市,但美股期指跌势明显。由于美国总统特朗普力推夺取格陵兰,发出关税威胁进而引发美欧贸易紧张局势升级。道琼斯指数期货收跌0.83%,标普500指数期货跌0.88%,纳斯达克100指数期货跌1.09%。港股...

1月20日隔夜要闻:美股休市 黄金创新高 格陵兰问题或主导达沃斯年会议程 小摩下调新兴市场货币评级

美股美债19日(周一)因马丁・路德・金纪念日休市 国际油市:伊朗供应担忧缓解之际油价持稳,格陵兰局势成关注焦点 现货黄金涨1.63%,报4670.87美元/盎司,创收盘新高 特朗普关税威胁冲击欧洲市场从汽车股到信贷市场皆受波及 ...

95岁“股神”巴菲特的一则大胆预言,引发全球轰动!他说:“20年或50年后,日本

95岁“股神”巴菲特的一则大胆预言,引发全球轰动!他说:“20年或50年后,日本和美国都将更强大。”那么中国呢?巴菲特接下来的一席话,更是语出惊人……巴菲特先前表达过一个鲜明观点:未来20年或50年,美国和日本都会增强实力。对美国的信心根植于他的经历,他多次表示,生在美国是他一生最大幸运。这个国家从零起步,成为全球经济引擎,尽管面临批评,但总能通过创新和适应前进。巴菲特认为,美国的动态发展无人能挡,历史证明其韧性。在2025年股东大会上,他重申这一信念,指出美国企业在全球竞争中占据优势,如苹果和可口可乐等公司表现突出。公司2024年出售大量美国股票,但保留核心持股,显示他对本土市场的长期乐观。巴菲特的预判基于美国制度优势和企业家精神,他相信这些因素将推动国家持续繁荣,尽管短期挑战存在。为何青睐日本?巴菲特通过实际行动表明立场。从2019年开始,伯克希尔投资日本五大贸易公司:伊藤忠商事、丸红、三菱商事、三井物产和住友商事。到2024年底,持股比例接近10%,总投资成本138亿美元,市值达235亿美元。他在股东信中赞扬这些公司的管理层和资本分配策略,类似于伯克希尔自身的多元化运营。2025年3月,公司宣布进一步增加持股,并获得日本企业同意超出初始10%上限。巴菲特表示,这些投资将持有数十年,甚至永久,体现他不追逐短期收益的风格。日本公司低估值和稳定分红吸引了他,尤其在日元借款成本低的情况下,增强了回报。公司2024年从这些投资获益显著,包括8120万美元预期分红,远超1350万美元利息成本。这种策略帮助伯克希尔对冲美元风险,同时抓住国际机会。巴菲特的观察不止限于日美。谈到全球格局时,他强调中美两大经济体的重要性。在2025年股东大会上,他警告贸易不应成为武器,指出保护主义可能损害经济增长。美国从无到有成为强国,但若7.5亿全球人口因贸易壁垒不满,将是巨大错误。巴菲特倡导自由贸易,认为平衡贸易有益于所有人。他比较中美财政赤字和债务GDP比率,指出两国面临类似挑战,但需通过合作解决。过去,他投资中国石油H股,从2003年买入到2007年出售,获利700%以上,显示对中国市场的认可。尽管近年减少中国曝光,由于地缘政治因素,但他仍视中国为关键玩家。巴菲特认为,未来世界需中美共荣,才能实现整体繁荣。他的言论引发讨论,许多人解读为对中美关系的理性呼吁,避免对抗。这种乐观基于全球经济发展事实。中国作为第二大经济体,拥有庞大消费市场和科技进步。高铁里程占全球70%以上,北斗系统服务200多个国家和地区,人工智能应用迅猛。这些成就让巴菲特在过去投资中获益,但他也指出挑战,如贸易摩擦影响投资决策。在股东信中,他未直接预测中国经济规模超过美国,但强调全球互联的重要性。公司减少苹果和美国银行持股,转向日本投资,反映对多元化需求的考量。巴菲特的视野总能捕捉长期趋势,他认为忽略中国市场将错失机会,但需谨慎评估风险。他的判断基于数据,如中国GDP增长率和创新指数,证明其潜力。巴菲特具备这种视野的关键在于持续学习。他每天阅读五六个小时,视书籍为最经济投资,用最小成本获取他人经验。这种习惯让他在投资中领先,例如1973年买入华盛顿邮报,以1006万美元持股,最终获利11亿美元,证明以合理价格买入优秀公司优于低价买入平庸企业。1980年投资可口可乐,用1.2亿美元购入7%股份,36年持有获70亿美元分红,年化收益率19%,突出品牌护城河价值。2003年布局中国石油,4.88亿美元买入1.3%股份,2007年40亿美元抛售,收益700%,展现逆向投资精准。这些案例体现他的核心逻辑:专注长期价值,避免市场噪音。巴菲特的投资记录包含多个跨越数十年的成功例子,每项决策都反映基本原则。2024年,公司现金储备达3810亿美元,他表示将在未来五年内找到部署机会,但不急于行动。伯克希尔收购公用事业和卡车停靠站剩余股份,花费64亿美元,显示对稳定业务的偏好。在日本投资上,他借日元债务融资,降低成本,提升回报。公司同意放宽持股上限,计划逐步增加到更高比例。巴菲特在信中指出,伯克希尔有低灾难风险,得益于多元化业务和现金缓冲。尽管规模庞大限制增长,但他相信公司前景优于平均水平。这些行动证明他的策略在2025年仍有效。

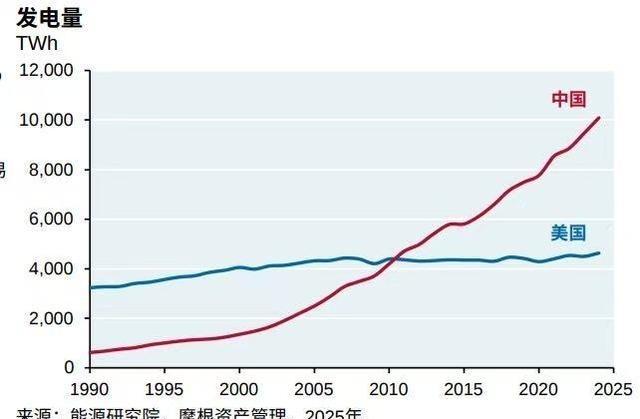

中国2025年GDP达到140万亿元人民币,超过20万亿美元。中国成为世界上第二

中国2025年GDP达到140万亿元人民币,超过20万亿美元。中国成为世界上第二个达到20万亿美元GDP的国家。这意味着中国的GDP折合美元达到了20.1万亿美元。人均GDP大概达到了1.4万亿美元。中国成为世界上第二个GDP达到20万亿美元以上的国家。美国2025年的GDP大概能到30万亿美元。2020年以来,美国GDP快速膨胀。这主要是因为美国当时印了很多美元赎金,长期的通胀又推高了美元计价的GDP。此外过去几年美元升值,也扩大了美国GDP的优势。但随着美联储降息,美元开始重新走弱。美国与中国之间的GDP差距还在慢慢缩小。