当老年人要出门时,大概有以下几种方法:

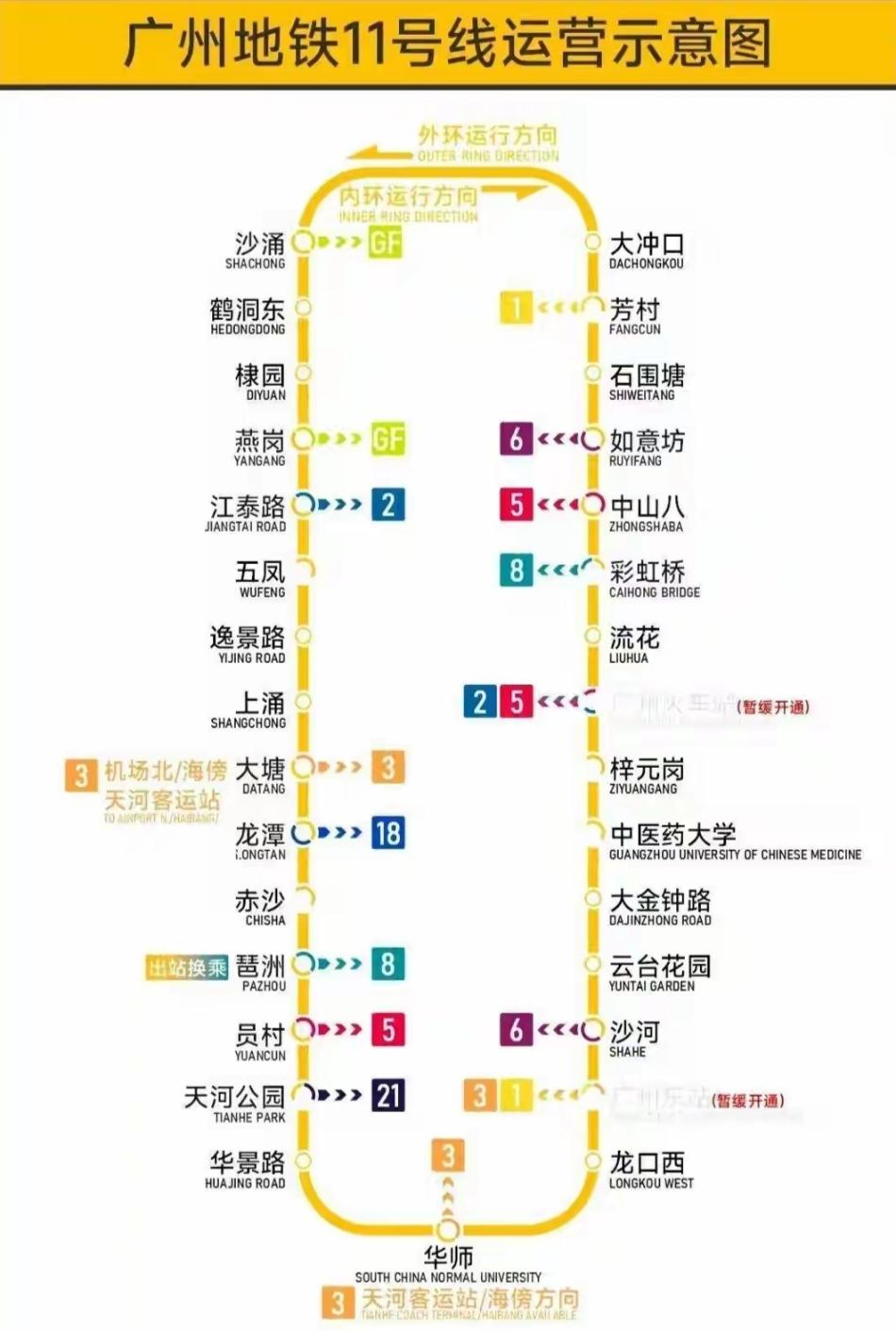

一,家有子女在身边时,由子女带着、乘坐私人交通工具(小汽车、轮船、飞机、电瓶车等)出门。二,没有子女在身边的,搭乘出租车、地铁、公交等公共交通工具。三,走路、或者自己骑车出门。回到标题所述,银发一族(60岁以上长者),在搭乘公共交通工具时,有些时候是免费的,比如深圳和东莞,60岁以上乘坐地铁和公交都是免费的。但也有一些城市,明确说明不欢迎高峰时段老年人乘坐公共交通工具。为何有的地方欢迎,有些地方不欢迎呢,看了下述的图表,你大概会得到一个准确的答案。

从1975年到2050年,那条逐渐向右移动的年龄曲线,不仅记录着人口结构的嬗变,更预示着社会资源分配格局的深刻变革。

以老年人免费乘坐公交车这一看似简单的福利政策为镜,我们得以窥见人口老龄化如何悄然重塑着社会运行的逻辑。

回望1975年,中国人口结构还保持着典型的金字塔形态。那时60岁以上人口占比不足7%,相当于每15人中才有一位老人。

即便全部享受免费公交,对财政和交通系统的压力也微乎其微。那个年代的公共交通更多是为劳动人口服务,老年人出行需求相对有限,免费政策更多体现的是对长者的人文关怀。

转眼到2000年,人口结构开始呈现橄榄形变化。60岁以上人口比例已接近10%,这意味着每10人中就有一位老人。

随着城市化进程加速,公交系统日益繁忙,免费乘车政策开始显现实际影响。

一些大城市的早晚高峰时段,经常能看到结伴出行的老年乘客,他们利用免费卡去逛公园、赶早市、接孙辈。

这时政策带来的已不仅是尊老敬老的意义,更开始涉及公共交通资源的分配问题。

来到2025年,图表预测显示老龄化进程明显加速。60岁以上人口比例将突破20%,即每5人中就有一位老人。

这个数字背后是超过3亿的庞大老年群体。免费乘车政策面临前所未有的压力测试:公交系统的运营成本如何平衡?高峰时段的运力紧张如何缓解?不同年龄群体之间的出行需求如何协调?

这些问题不再只是民生小事,而是关乎城市治理现代化的重要课题。

展望2050年,人口结构将呈现明显的柱状化特征。60岁以上人口比例预计将达到30%左右,相当于每3-4人中就有一位老人。

这个比例意味着老年人口规模将超过大多数欧洲国家的总人口。届时,简单的“免费”政策可能需要进行精细化调整:是否要分时段优惠?是否要设定免费里程上限?是否可以用交通补贴替代无条件免费?

这些讨论本质上是在寻求代际公平与财政可持续之间的新平衡。

从更深层次看,公交免费政策的变化轨迹反映了社会福利观念的演进。

最初的政策设计基于“资源充足”的前提,而当老年人口比例发生数量级变化时,原先的福利模式必然面临挑战。

这不仅是财政问题,更是社会契约的重新协商——年轻劳动力如何支持老年群体,老年人如何共享发展成果,都需要在新的年龄结构下寻找答案。

评论列表