最近,因为成都小米SU7车祸事故,互联网上又掀起了一波对小米的批评和嘲讽。

大家发现没有?小米自从造车后,就一直处在风口浪尖,对小米和雷军的质疑声越来越多。不少人甚至产生了反感,觉得雷军虚伪,口碑呈现下滑趋势。

而在做小米手机时,虽然也有不少质疑声音,但口碑总体上还是不错的,不少人甚至都在学习模仿小米的营销。

为什么会这样呢?到底是小米和雷军变了,还是网友变了?其实都不是,最底层的原因是小米的商业模式和营销模式失灵了。

手机其实是一个门槛不太高的行业,所以,小米可以通过“高级模仿+低价压制”的商业模式快速切入市场,然后加上神一般的营销打法,让其取得了巨大成功。

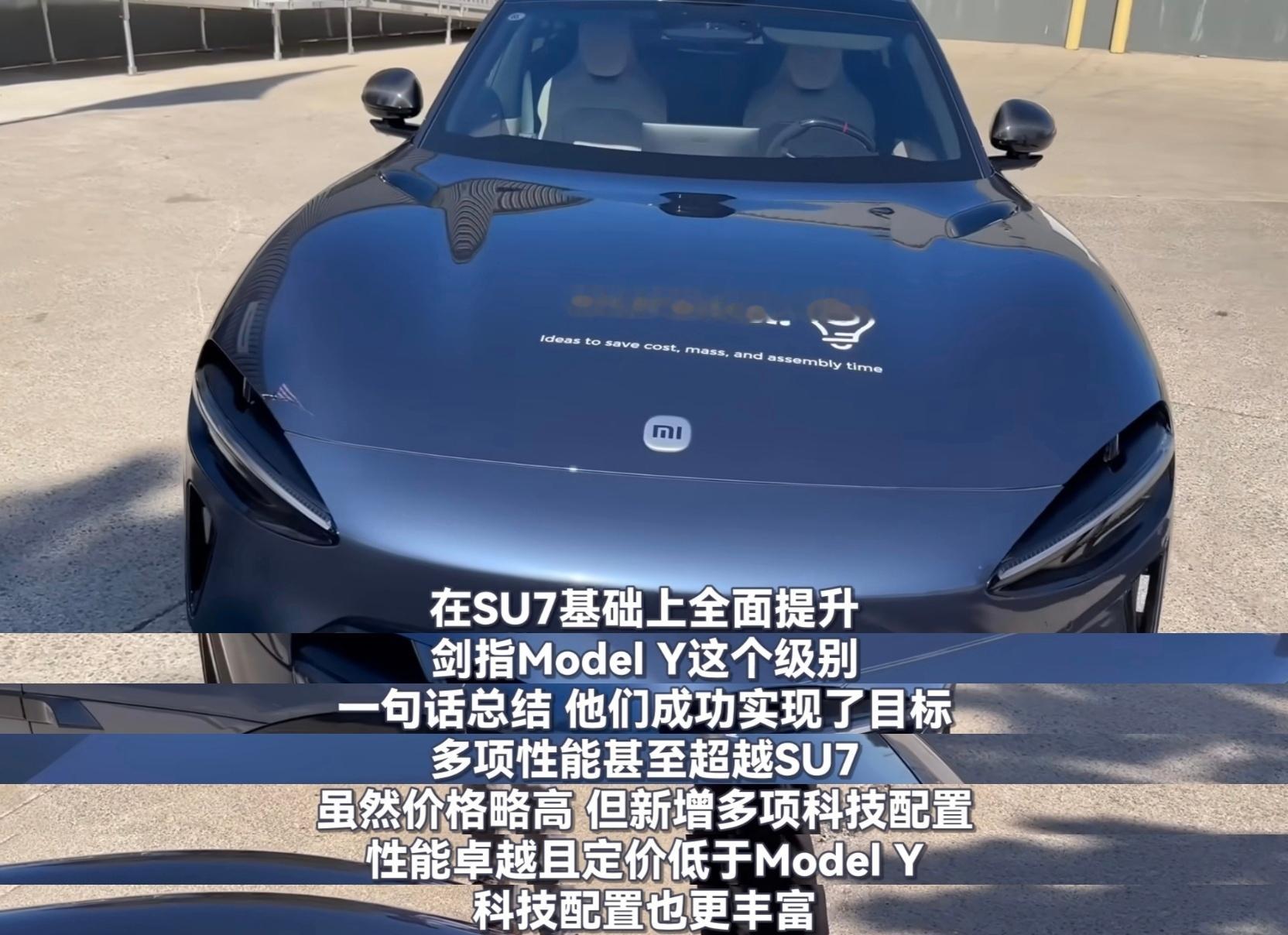

但汽车是一个门槛很高的行业,不只是资金需求高,技术门槛也很高。小米沿用了过去的商业模式,模仿起了保时捷,继续走性价比路线,20多万元就能开上人生中的第一辆保时捷。

但很明显这是不现实的,要做到这个价格,必然要牺牲一些东西。要么牺牲研发投入,要么牺牲产品质量和服务。

新能源车的三机不是一个新手能搞出来的,所以,小米只能在一些外观,不太重要的东西上面做创新。

雷军说颜值是王道,车好看是第一位的。还说轮毂最难造,车漆难做,甚至还搞出了什么车规级纸巾盒。把心思基本上都花在无关紧要的东西上面,而安全这个最重要的东西,似乎没做到位。

手机没造好,最多被骂几句,然后换其它品牌。但车没造好,那就有可能出人命。人命关天,那可不是闹着玩的,一条人命就足以摧毁长久积累起来的口碑。

还有就是在营销上,小米手机吹的牛,还是有可能实现。但现在在汽车宣传上,仍然采用过去的营销策略,却在兑现能力上出现偏差。所以,口碑才会发生逆转。

当事故一起又一起发生时,小米的营销模式就会失灵,雷军的那套说辞就会引发反感。

小米想改变现在的困境,应该去做四件事。第一,不要再去对标这个,对标那个了,做自己,做个原创的自己。第二,在营销上真诚点,少搞点套路。第三,加大研发投入,对于一个造车新手,你没多少自己研发的东西,大家暂时还能理解。如果长期没有自己的核心技术,是走不长远的。第四,可以低调点了,流量是把双刃剑,过度依赖流量,很容易遭遇反噬。

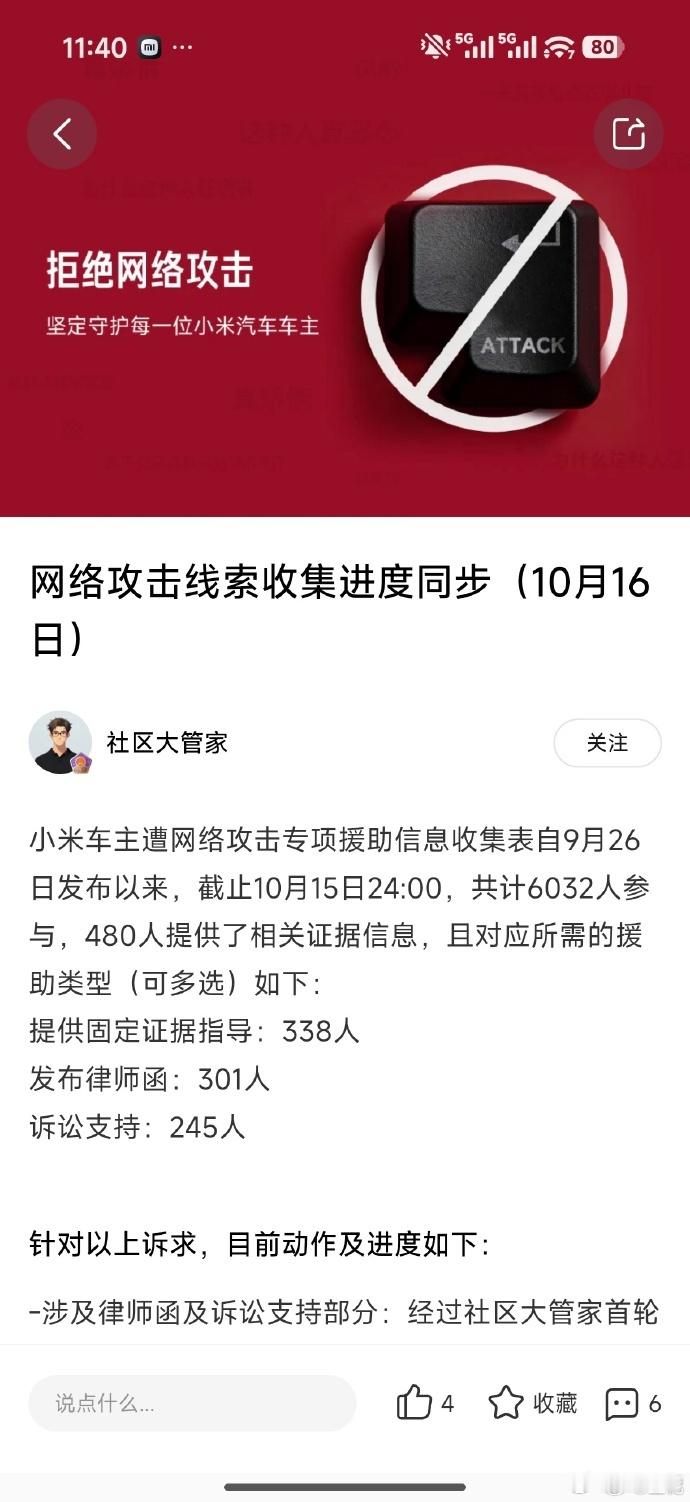

不过,在应对舆论的质疑声音时,小米展现出一套以“法务出手、创始人回避”为特征的处置机制。9月26日,小米法务部列出了一份成绩单,说今年对16465条舆情线索进行了法律评估,最终决定起诉92个侵权账号。

汽车行业水军是很多,但我相信也不全是水军,很多可能是网友们的真实心声。比如这次成都SU7事故发生后,不少媒体下场评论。

比如科技媒体虎嗅写了一篇文章,叫“小米再不反思就晚了”。现在文章被删了,不知道是不是被小米公关了。官媒《经济观察报》也写了一篇文章,叫小米之“祸”。从模式、理念、生态,这几个方面提出了小米的问题,写的很客观,希望小米能听进去。

汽车真的是一个非常严肃的商品,年轻消费者虽然最关注汽车的颜值,一些表面上看到的东西,但车企必须把安全放在第一位。

![你知道小米这三年进步有多大吗[捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/7757512832770462928.jpg?id=0)