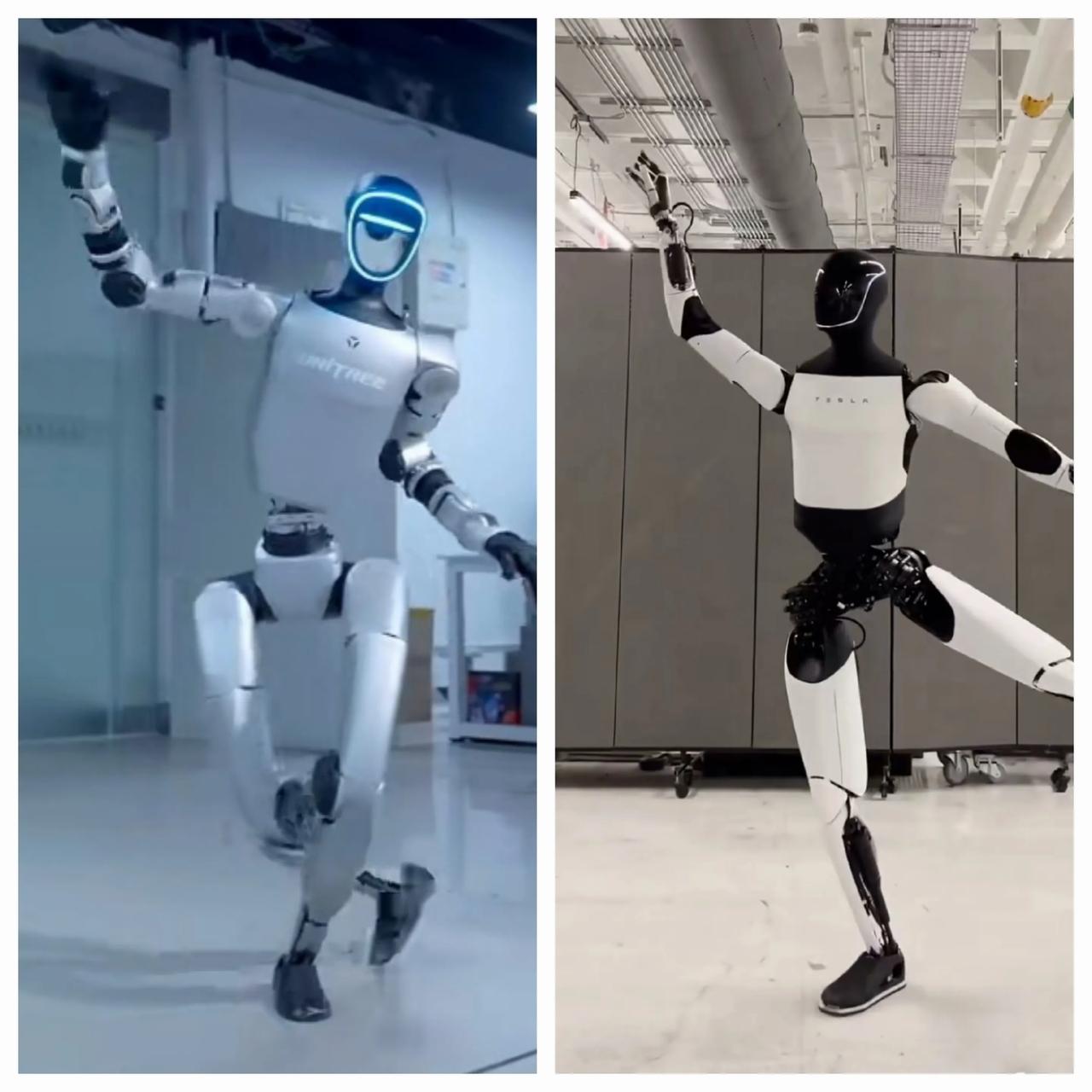

人型机器人:替代部分工作,却难全然取代人类 在科技浪潮的推动下,人型机器人正逐步从科幻走进现实,它们能否代替人类工作,成为当下备受热议的话题。不可否认,人型机器人在诸多特定领域已展现出强大潜力,能在一定程度上替代人类工作。 工业生产场景中,人型机器人优势尽显。它们不知疲倦,可长时间在高温、高压、有毒等恶劣环境中作业,避免了人类面临的健康风险。在精密装配环节,凭借高精度的传感器和执行器,能精准完成零部件的组装,极大提升生产效率与产品质量,降低次品率。医疗护理领域,人型机器人同样大有可为。它们能辅助患者进行康复训练,模拟人类动作的精准度,为患者提供科学有效的康复指导;还能承担日常护理工作,如协助患者移动、喂食等,减轻医护人员的工作负担。 然而,人型机器人并非无所不能,许多工作是它们难以企及的。情感交流方面,人类具有丰富的情感和同理心,而机器人缺乏真正的情感体验。在教育领域,教师不仅要传授知识,更要关注学生的情感需求和心理变化,通过情感互动激发学生的学习动力和潜能,这是机器人无法复制的。心理咨询行业更是如此,咨询师需敏锐感知来访者的情绪波动,给予情感上的支持和引导,帮助其解决心理问题,而机器人没有情感,难以真正走进人类内心。 此外,人类的创造力和灵活应变能力也是机器人难以比拟的。面对复杂多变的情况,人类能迅速做出决策和调整,提出创新性的解决方案。而机器人只能依据预设程序运行,在处理突发和复杂问题时往往力不从心。 人型机器人可在特定工作中发挥重要作用,但人类在情感、创造力和应变能力等方面的独特价值无可替代。我们应理性看待其发展,实现人机协作,共创美好未来。