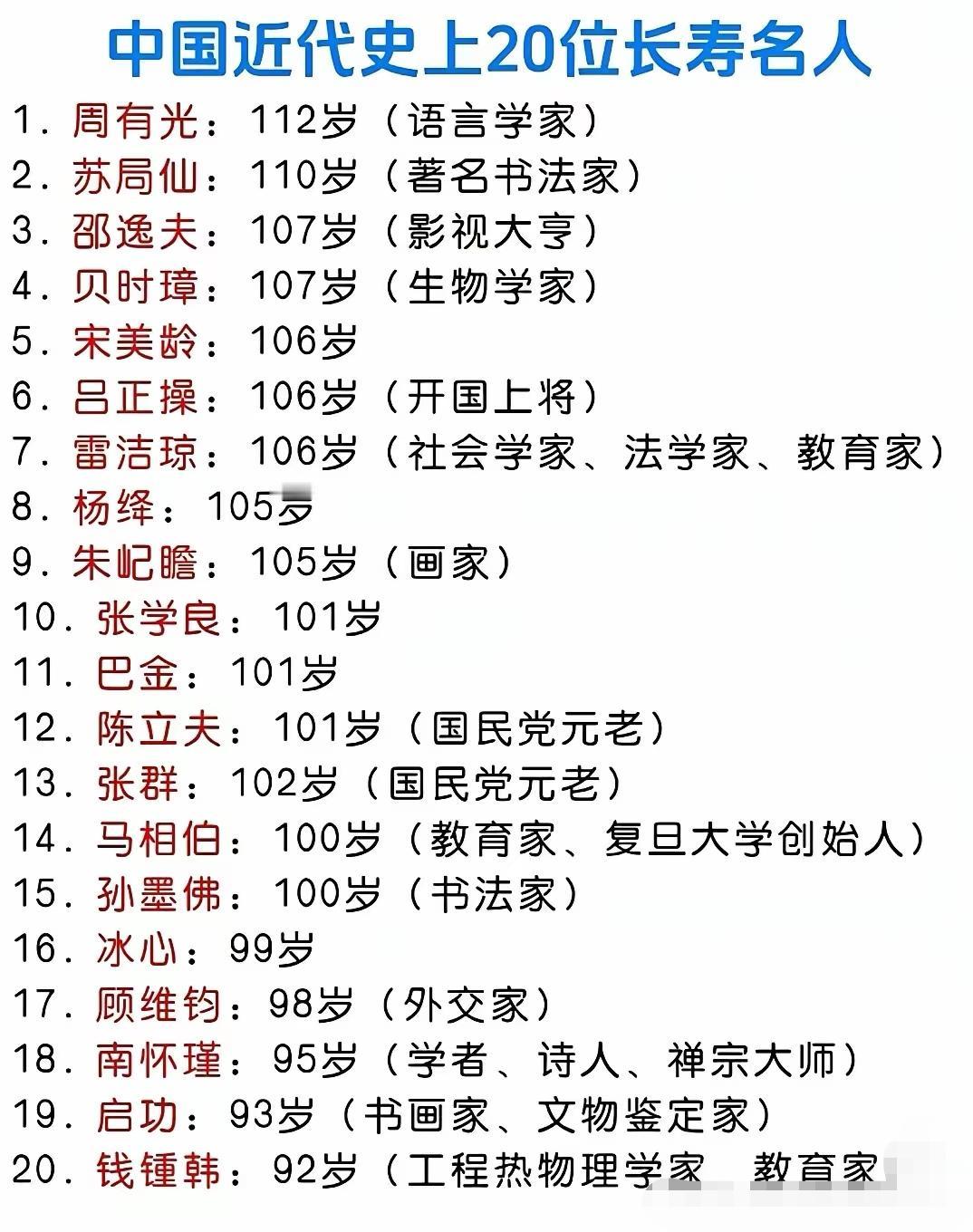

“没有日语,中国人就没法说话了!”中国近代史研究员称:“我们现在说的话,绝大多数都是日语!”可事实果真如此吗? 结合语言学家的研究数据与近代词汇发展案例来看,那种“没有日语中国人就没法说话”的说法实在站不住脚,本质上是对汉语发展规律的误读。 研究汉语词汇的陈力卫教授做过一项很扎实的统计,他专门挑选了日常交流中最常用的四千个词——要知道这些词能覆盖八成以上的语言场景,基本囊括了普通人每天说话办事的核心表达。 统计结果很明确,就算在日语借词相对集中的政治、法律、经济领域,占比最高也才38%,至于日常聊天用到的词汇,日语借词的占比更是低到可以忽略不计。 都不用说汉语从甲骨文发展到现代汉语已经有几千年的历史积淀,单说那些构成语言基石的日常词汇,比如“吃饭”“睡觉”“走路”“家人”“工作”这些天天挂在嘴边的表达,跟日语半毛钱关系都没有,总不能说古人没学过日语就不说话了吧。 还有近代以来的词汇发展,也不是日本单方面“输出”,中国学者早就自己动手创造新词了。比说明清时期,徐光启他们就翻译出“几何”“三角形”“平行四边形”这些数学名词。 到了洋务运动时期,徐寿在江南制造总局翻译化学书籍时,还发明了音形结合的译法,创造出“锌”“锰”“镁”“氢”“氦”这些元素名称,这些词直到今天还在被广泛使用,压根不需要借日语的光。 就算是那些被误以为是“日语外来词”的表达,很多也藏着汉语自身的渊源。日本明治维新时期确实造了不少“和制汉语”,但这些词要么是从中国古典文献里挑的旧词赋予新含义,比如“文化”“法律”“革命”,这些词在《周易》《史记》里早就有了,只是日本人给它们加了新解释。 要么是用汉字的构词法新造的,比如“哲学”“美学”,而汉字的造词逻辑本来就是汉语的老本行。 更有意思的是,词汇交流从来都是双向的,比如“化学”这个词,最早是中国学者王韬在1855年命名的,后来日本学者看到这个词觉得比自己译的“舍密”更贴切,反而弃用了本土译法改用“化学”,这要是说汉语依赖日语,岂不是把因果都搞反了。 从数量上看,自1896年到1949年,传入中国的“和制汉语”也就一千多个,而现代汉语词汇总量早就超过几十万,这点数量连“零头”都算不上。而且这些借词大多集中在特定领域,比如政治领域的“共和”“权利”,学术领域的“抽象”“代表”,日常交流里根本用不上多少。 更别说现代社会出现的新事物,汉语自己就能轻松造词,“互联网”“手机”“人工智能”“区块链”,全都是用汉字的组合逻辑创造出来的,没见谁非得借个日语词才能表达。 那些说“绝大多数都是日语”的说法,要么是没做过基本的词汇统计,要么是故意夸大其词。 要知道语言的核心是能满足日常交流和思维表达的根基词汇,陈力卫教授统计的那四千个常用词才是汉语的“骨架”,而日语借词顶多算贴在骨架上的“贴片”,就算去掉这些贴片,骨架依然立得稳稳的。 汉语能流传几千年,靠的是自身强大的造词能力和文化根基,外来词从来都是“添砖加瓦”的辅料,从来不是支撑语言的梁柱,这点早在语言学家的研究里被反复证实过了。

用户12xxx69

中国的专家普遍情商欠费,所以着眼点特别狭窄!倒不是他们故意使坏,而是他们的低情商根本考虑不到“其它因素”。

战忽局六哥

这一个字的犬不想当,非要当四个字的八嘎牙路,