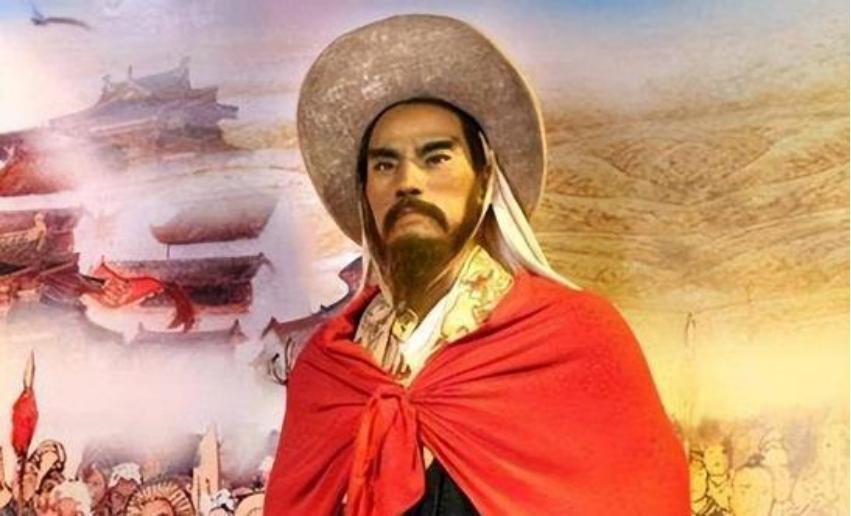

1642年,缺少粮饷的闯王李自成,挖开了朱元璋第十五子朱植的陵墓,甚至还焚毁了朱植的骸骨,并将墓葬附近20多户朱姓守墓人灭了门,而后将所有财宝洗劫一空,却唯独将其他陪葬品留了下来。 朱植的身世不一般,是明太祖的亲儿子,年轻时被封去镇守东北,后来又调到荆州。 他的陵墓就在湖北荆州,本来是南方规模最大、保存最完好的明代藩王墓,被夸成“南方地下宫殿”。 墓附近的朱姓人家世代守墓,平时日子过得平淡,谁也没想到会撞上这么大一场劫难。 李自成的军队开进荆州时,粮食和军饷都快见底了。 起义军和普通老百姓一样,连年征战,温饱成了大难题。 虽然李自成喊出“均田免赋”的口号,想拉拢百姓,但账面上的理想政策,遇上现实的口袋空空,也没啥用。 军队里最要紧的就是吃喝拉撒,没钱没粮,士气就会垮。 正因为如此,军队开始盯上了那些传说中埋着宝贝的王公贵族墓葬。 朱植的陵墓在当地是出了名的,谁都知道里面肯定有不少陪葬宝贝。 李自成大军到了,守墓的朱姓人家想尽办法阻拦,甚至拿起家伙抵抗,但终究寡不敌众。 守墓人家最后被彻底清除,二十多户人家就此灭门。 这一段,在不少地方志和后来的考古记载里都有明确证据。 对守墓人来说,这不仅仅是家族的灭顶之灾,更是对祖先的一种巨大伤害。 军队清理了障碍后,开始动手挖掘陵墓。 打开墓门,里头金银珠宝、玉器铜器一时间被搜刮一空。 李自成的士兵只对能换军饷的东西感兴趣,那些陶器、木俑、漆器一类的,觉得没啥用,就都扔下了。 最让人接受不了的是,起义军竟然把朱植的骸骨也烧了。 这在那个年代,无论是哪个阶层,都是极其忌讳的事情。 就算在乱世,焚毁祖宗遗骨都属于极端不敬之举,难怪后来不少史书都对这事持批评态度。 其实,翻一翻历史,这种事情在我国并非第一次。 三国时的曹操搞过摸金校尉,南宋刘豫也干过类似的“淘沙官”活儿。 这种“官盗”本质上是特殊时期的无奈选择,面对庞大的军费压力,谁都得想办法搞钱。 明末的李自成也不例外。 他掘王陵、洗劫随葬金银,表面上是补充军费,实际上也象征着对明王朝权威的挑战。 掘宗室的墓,不只是为钱,更是一种“推翻旧秩序”的政治宣示。 朱植陵墓被毁之后,长时间无人问津。 一直到上世纪八十年代,湖北当地文物部门才对陵墓进行了系统发掘。 考古队在墓里清理出大批明代陶器、木俑、铜器等文物,证明起义军当年确实没看上这些“没用”的东西。 朱植墓的结构很讲究,是“王”字形地宫,园林式布局,保存得还算不错。 这些考古发现,让后人对明代藩王的生活、葬礼制度、社会风气有了更全面的了解。 历史的伤痕留下来了,但好在陵墓里不少文化遗产得以保存,成为大家今天了解明代社会的重要窗口。 朱植陵墓的命运,是乱世中国的一个缩影。 它见证了朝代更替的风云变幻,也提醒着我们,和平稳定的日子来之不易。 那些曾经的苦难和争斗,如今都成了史书上一页页沉重的篇章。 我们能做的,就是珍惜现在,好好保护这些从风雨中走来的历史遗迹,让它们能一直讲述属于我们的故事。 参考:占领荆州的李自成为了凑齐经费,将朱植的墓葬给撬开了 —— 知乎