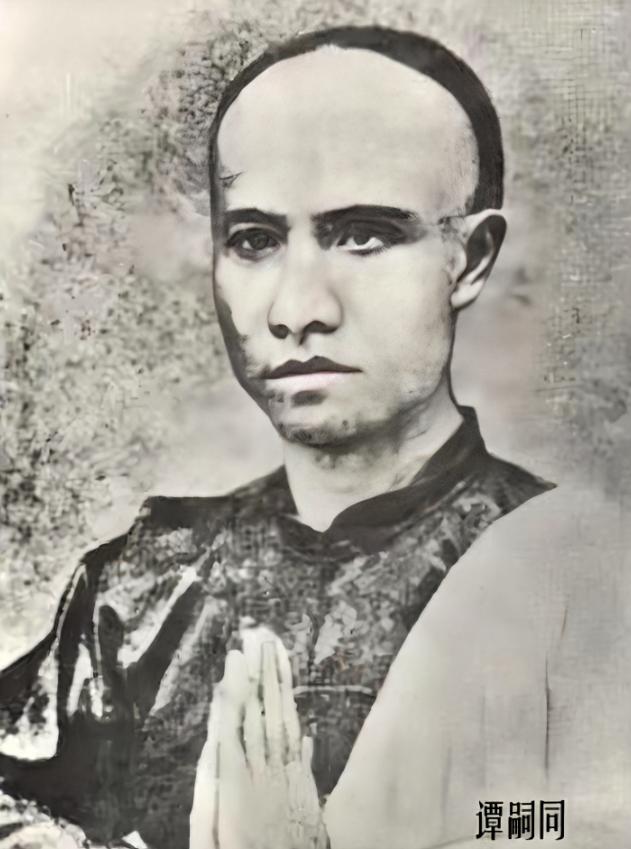

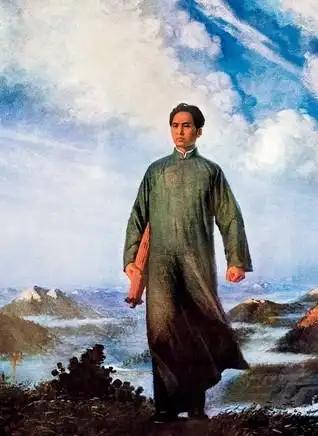

谭嗣同有两个学生,一个蔡锷,一个杨昌济,蔡锷一个学生是朱德,杨昌济一个学生毛泽东,谭嗣同之所伟大,不仅仅死的壮烈,更伟大的是传承。 他死在了清朝末年的菜市口,年仅33岁,却在中国历史上活得比很多人都久,他不是皇帝,也不是将军,而是一位理想主义者,他的名字叫谭嗣同。 如果你觉得他只是一位殉道者,那你还没看清他身后的那条长长的人链,从他到蔡锷,再到朱德;从他到杨昌济,再到毛泽东,一个人影响了四代人,他们撑起了一个国家的命运。 谭嗣同最伟大的地方,不是死,而是他留下的那一股精神火种,几经传递,最终点燃了整个中国。 谭嗣同在1898年参与了维新变法,喊得最响的一句话是:“各国变法无不从流血而成,请自嗣同始。” 这是他留给这个世界的“遗言”,更是他交给历史的挑战书,他被砍头时,眼睛是睁开的,因为他知道,真正的变革,不止于流血,要让思想活下来,得靠一代又一代的人继续走下去。 这事还真不是空话,长沙时务学堂的一个学生叫蔡锷,他年轻时就被谭嗣同的思想触动,别看他后来穿上了军装,打的却是谭嗣同那套“变法图强”的主意。 蔡锷最出名的两件事,一是云南重九起义,一是护国战争,他敢和袁世凯硬碰硬,就是因为脑子里装着“国家不是谁的私产”的想法。 蔡锷的眼光也毒,他在云南陆军讲武堂遇见了个年轻人,叫朱德。他觉得这小子身上有股子劲儿,像极了他年轻时被谭嗣同点燃那一刻的自己。 于是他带着朱德打仗、读书,还讲革命是什么,朱德后来打下了半个中国,成为中国人民解放军的总司令。这条传承链,从维新走到革命,从书斋走进战场,硬生生从一个想法,变成了现实。 另一边谭嗣同也没忘了教育这条路,他还有个思想继承人叫杨昌济,这个人不打仗,他教书,他出国留学,学的是教育和哲学,回国后最爱给学生讲的,就是谭嗣同是怎么死的、他为什么死。 他说国家要变,不光靠枪,还得靠脑子,他的学生里,有个沉默寡言但眼神坚定的青年,叫毛泽东。 杨昌济教的不只是知识,是信仰。他告诉毛泽东,世界可以被改变,前提是你得先改变自己。 毛泽东听进去了,他读书、写文章、跑图书馆,后来干脆上井冈山去了,他带着一群人,从农村包围城市,最后建起了新中国。 毛泽东曾说:“一切反动派都是纸老虎。”这话的底气,某种程度上,也来自那个在他青年时代点燃思想火光的老师。 站在今天回头看,谭嗣同像一根火柴,在最黑暗的夜里划了一下,然后就燃烧了自己,但他点燃的不只是光,而是方向。 他没有亲手建立政权,也没写下宪法,但他留下的两个学生,一个走出了一支军队,一个改变了一种思想,再往下看他们的学生,分别成了共和国的缔造者。 这不是偶然也不是传奇,而是历史中少有的清晰逻辑链,谭嗣同讲自由、讲民主、讲人的觉醒。 他写《仁学》,痛批封建礼教,主张个体觉醒和社会变革,他的思想在那个时代太超前,像是把二十世纪的阳光,提前洒进了十九世纪的中国,但他知道,思想如果无人继承,那就是空谈,他不是靠演讲煽动人,而是靠生命说服人。 而这份生命力,最终变成了“文”和“武”两条并行不悖的道路。一条是蔡锷传给朱德的“捍卫国家、以军护民”;一条是杨昌济传给毛泽东的“思想启蒙、以笔为旗”。 两条路最后汇聚在中国共产党这条大路上,走出了一个新中国,这不是一代人的努力,而是一次代际接力。 在国际政治里,我们常说制度、战略、博弈,但很多时候,真正的力量来源于一种精神的延续。谭嗣同的死,并没有结束什么,反而开启了一段历史。 他的伟大之处,在于他没把自己当救世主,而是把希望寄托在后来人身上。他是一个思想的播种者,而不是权力的攫取者。 从他开始中国走上了另一种现代化的路径,这条路不是靠模仿西方制度来的,也不是从天而降的铁血革命,而是从一个个读书人、一位位老师、一次次思想的碰撞中诞生的,它穿越了清末的血雨腥风,跨过了民国的军阀混战,最终在1949年落地生根。 参考资料: 朱德与蔡锷的师生情 2019年03月19日 人民网 谭嗣同为国流血的第一人,培养出一文一武两个学生改变了中国命运 2025-09-07 搜狐网