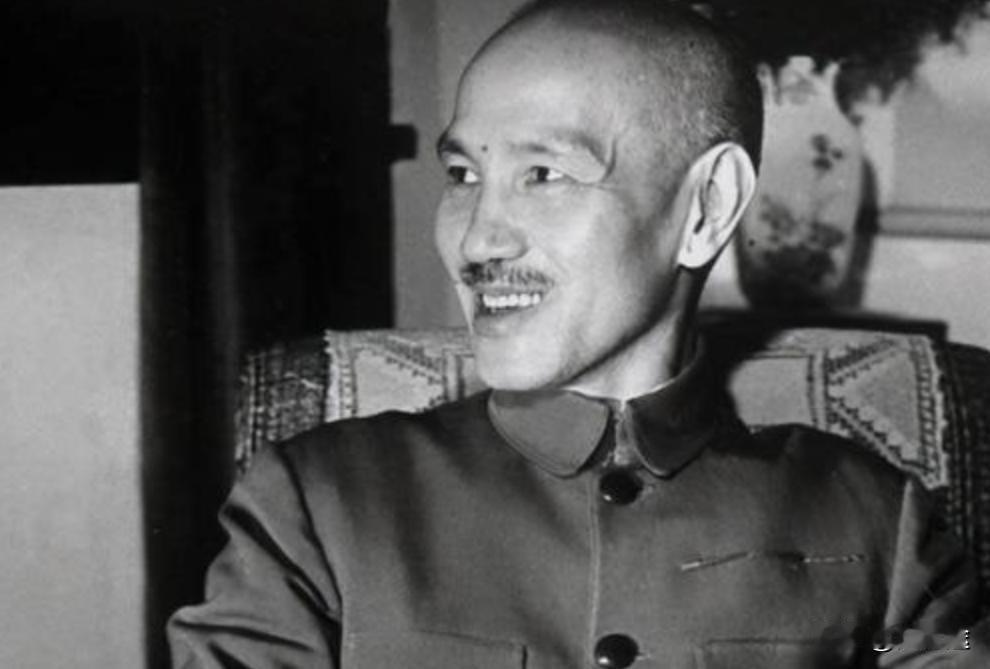

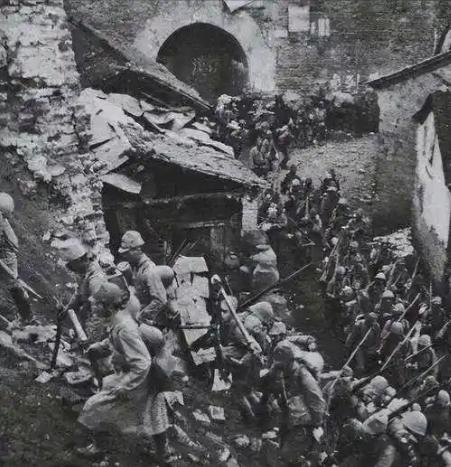

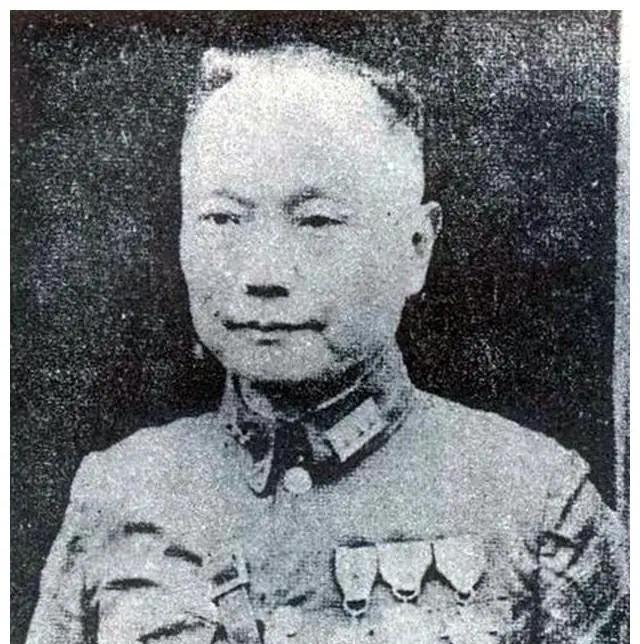

常德保卫战中,守将余程万给孙连仲发了一封著名的电报:“弹尽,援绝,人无,城已破。职率领官兵作最后抵抗,誓死为止。并祝胜利”。 1943年的冬天,常德城像一块被火焰舔舐的铁板,随时要碎裂。 地图上它只是一颗小小的棋子,却偏偏扼住了湘黔川的要道。 七百多公里之外是重庆,大后方的心脏,那根补给线像血管一样脆弱,一旦割断,整个后方就要窒息。日军想在这里开刀,他们带着十万大军压下来,炮火、飞机、燃烧弹一齐上阵,打算一口吞下这座小城。 守城的只有八千余人,余程万带着他们死守。这个师被称作“虎贲之师”,名声很响,但人和枪都不够用。余程万在动员时说了句“城存与存,城亡与亡”,其实他自己也知道,这句话就是一道咒语,说出口,大家心里就明白了,生和死都被拴在城墙上了。 日军一圈圈收拢包围。城头上的士兵白天扛着炮火,晚上要提防敢死队攀爬。 弹药缺得厉害,就把担架拆开削成竹枪,守在城垛口,一根一根戳下去。 一个夜里,竟连刺十二个敌人,血溅在脸上,糊住了眼睛,顾不上擦。那不是影视里的豪壮,而是城头几盏摇晃的灯火里,几个年轻人喘着粗气死命抵住的身影。 日军炮击之后总会跟着步兵涌上来,像潮水一样。 常德的街巷很快全是血与火。燃烧弹把木屋点燃,巷战逼得人走投无路。贾家巷的排长殷惠仁,身边只剩八个兵,敌人压过来,他拉响最后的手榴弹,把自己和兄弟们一块炸碎。 火光冲上天,街口的人听见一声巨响,脚下的砖石都在震动。 常德城里飘满了日军的劝降传单,白纸在火光里显得刺眼,有人把它们踩在脚下,有人随手揉成团。 余程万在一张传单背面写下“不成功即成仁”,像是在给自己打气。 他仍旧抱着希望,觉得援军就在路上。 可预备第十师在外围几乎打光,师长孙明瑾最后时刻亲自架起机枪,子弹打到枪管发红,自己中弹倒下,临死还喊着“贯彻命令”。这些声音传不到常德城里,城里人还在苦等。 十二月一日,防区被压缩到不足三百米,屋舍化成灰烬。 那天余程万发电报:“弹尽,援绝,人无,城已破,职率诸官坚守,誓死为止。”电文很短,传到后方,报纸一登,举国震动。 人们读到时心口发紧,觉得城里的人会全数殉国。 可电报之后,城里继续死战,政工干部、警察都被拉上前线,子弹一发发打光,剩下的就是匕首和肉搏。 巷战的场景没人能完整描述,尸体横在街道中央,血顺着砖缝流淌,火焰扑在房梁上,烧得劈啪作响。 士兵们用门板堵住窗口,贴身搏斗。有人说那几天常德像地狱,天上是轰鸣的飞机,脚下是碎裂的尸骨,空气里有焦煳味,还有药味和灰尘。 到十二月二日夜,余程万还是带着少数人突围。 他在西边架木梯,爬上残破的城墙,摸黑渡过沅江。城里留下的,是柴意新团长和二十九个兵。 他说过要死守,就真的留下来,等到全员战死。那一夜的城头,火光映着尸体,江水却安静得像一面镜子。 突围的消息传到重庆,蒋介石勃然大怒,下令枪决余程万。 在蒋看来,军人许下的誓言就是命,你说过“与城共存亡”,就该做到。六万常德百姓联名请愿,才保住了他的命,只是关了四个月。 有人说他是现实中的幸存者,有人说他背弃了誓言,这两种声音一直缠绕在他的名字上。 战果却实实在在存在。 日军在常德死伤过万,连一名中将师团长都被中美空军击毙。日军在城里没能久留,很快因为补给线受威胁,不得不撤出。 十二月五日,中国军队赶到,进城前奉命放了一夜空枪,假装在激战,等天亮才推门进城。 那是一次滑稽的表演,灰烬还冒着热气,士兵们却在枪声里喊着胜利。 常德保卫战被称作“中国的斯大林格勒”,不是因为规模能比肩苏德大战,而是因为那种硬撑到最后一刻的姿态,让人想到伏尔加河畔的街头血战。八千守军,最后只剩两百余人走出城门。 战后常德修建了烈士公墓,落成那天,人群簇拥。 最令人心里一紧的,是几十匹老马被牵来,它们背上带着伤痕,眼睛漆黑,安安静静立在碑前。 那一瞬间,人们都停下了说话,空气凝固,仿佛城墙上的火光又一次映在瞳孔里。 余程万的余生漂泊。 早早把家人送去香港,也积下财富。 1955年,他在香港街头遇袭,被枪击身亡。那封让人泪流的电报成了他一生的最高点,突围和争议成了永远的阴影。 今天的常德街道,早已车水马龙。 有人走过烈士公墓,看到石碑上一排排名字,风吹过时,树叶打在碑上,像是久远的低语。 那些名字不会开口说话,可人们都知道,他们曾在火光里,把一座城撑到最后。