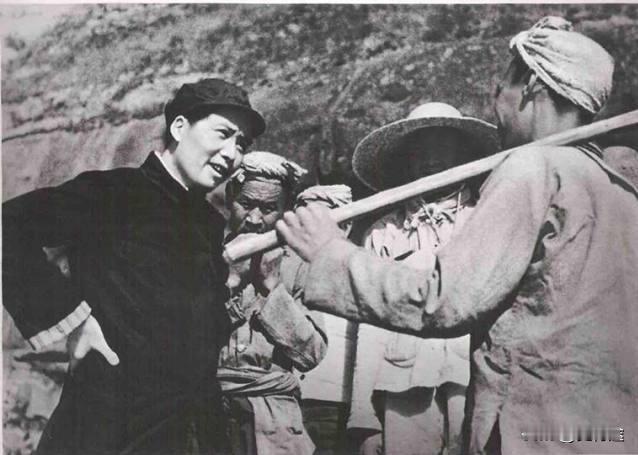

1933年7月, 沙洲坝的一个红军家属杨大娘,一天傍晚回家做饭,发现水缸连着三天都是满满的,感到很奇怪,最后发现居然是毛主席挑的水。 水缸那事儿,说起来也没什么天大的,可奇怪就在它这么不声不响地发生着。 一个缸,三天满水。 那年是1933年,七月,热得厉害,沙洲坝的太阳一晒,一整天都像烧开的锅底,草木蔫着,人也蔫着。 杨大娘一早扛着锄头去菜园,回来时想给水缸添点水,好做饭。 她一手搭上扁担,一手掀开盖子,一缸水,清清亮亮地反着光,吓她一跳。 “发仔,是你挑的?” 那孩子才十一岁,瘦得像棍子似的,一边摇头一边笑:“娘,我没去呀。” 她没信,第二天自己悄悄记着,一整天没动缸,一到傍晚,水又满上了。 她心里头起了鼓,觉得不是自家人的事儿,就是哪个邻居暗地里帮衬着,但问来问去都说没干过。杨二婶也说自家水缸也是连着满,那语气不是抱怨,倒像是有点欣喜,混着好奇,像孩儿们藏糖吃被人撞见的心虚。 “这事儿,不大对。” 她俩在门口纳鞋底,那双针就那么一进一出,穿过粗布,穿过白天的阳光。 鞋底一层层码着,心思一层层绕着。 太阳快落的时候,后门吱呀一响,两个女人抬头对视一眼,线头也不收,鞋也不纳了,往屋里窜。杨大娘先进去的,没想到门口撞了个满怀,一桶水泼出去些,溅了她半身。 那人抬起脸,眉毛黑,眼睛亮,一身红军制服,身板结实。 “哎呀……这不是毛主席嘛!”杨二婶嘴快,先认出来了。 毛泽东笑了笑,把水桶稳稳放在水缸边。 手上带着水渍,指头缝里全是土,但动作利落,像是干惯了的。 他没说什么大话,也不装客套,倒是坐下后接了碗茶,边喝边问:“你们最近生活还过得下去吗?地翻了没?代耕队来得勤不勤?屋顶还漏水不?” 那不是官腔,倒像是熟人家长里短的拉扯。 说这些话时,他整个人好像不是在指点江山,而是在问两个亲戚的日子好不好过。 这情形,说大不大,说小不小,就这样落进了杨大娘心里,也落进了整个沙洲坝的口口相传里。 说到底,这事并不是靠文件传下来的,是靠嘴,是靠记忆,是靠饭桌上那一句“你还记得当年杨大娘的水缸不?”才留下来的。 而那个年代,不是只有“偶遇毛主席”的传奇,生活是一地鸡毛。 红军家属,家里的壮劳力一走,地里活没少,孩子照样要吃饭。苏区搞了代耕队,就是专门帮红军家属干活的,有人挑水、有人翻地、有人帮砍柴,这种事制度里有安排,不是英雄壮举,是日常的互助。 挑水,是活,不是仪式。 和这事差不多时候,沙洲坝还发生过另一件事——红井。 村里人饮水难,得走好几里地才能挑回一担水。 毛泽东看见了,就找人勘探,说干就干。他自己也下了井,挖了几天,挖出了泉。 村里人高兴坏了,说这水甜,说这水解渴,说这水像是从地底下冒出来的希望。后来在井边竖了碑,上面写着“吃水不忘挖井人,时刻想念毛主席。”有人说那句是后来的宣传口号,可当时人眼里,毛泽东就是那个拿铁锹下井的。 这些事,要放在今天看,好像很难相信。一个领导人去挑水、挖井?不像现在的逻辑。但当时的苏区,就是这样。权力没有隔着玻璃柜,是摸得着、骂得了的。毛泽东天天见人,问你家今年收了多少谷子,小孩有没有书读,屋里还漏不漏雨。他爱讲那些“关心群众生活”的话,可不是只说在台上的。 1934年年初,二苏大会开了,毛在会上讲:“我们要注意工作方法,要关心群众生活。”他说了好多,说要管群众的吃饭、穿衣、住房、婚姻、看病……台下听的人一阵发愣,有的点头,有的低头笑,觉得这当官的怎么管得这么细?可慢慢就有人听明白了:他是真的想让人活得好一点。 从水缸到红井,从讲话到制度,毛泽东在苏区干的事,一头连着老百姓的锅碗瓢盆,一头连着红军的前线粮秣。 不是光靠理想能撑起来的,是靠这一个个具体的动作,具体的水,具体的土,具体的背影。 你说挑水能挑出政治?能。 一个人走进村庄,扛起扁担,没敲锣打鼓,没喊口号,只是让一口水缸静静满上,这事比千言万语还管用。 到了今天,那口红井还在,水还在淌。 石碑也在,字有些旧了,被风吹雨打得不那么清晰。有人说现在去看,像是参观一个符号。但也有人说,那井边还站着一个影子,穿红军衣裳,脚沾泥,肩上搭着扁担,刚把水倒进缸,正往回走。