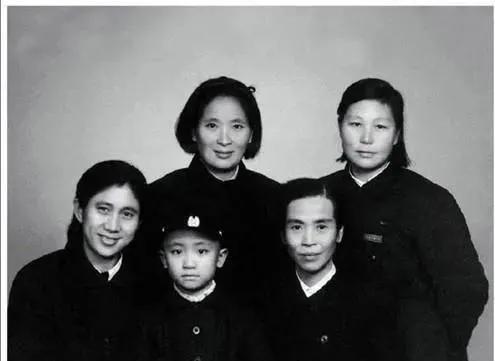

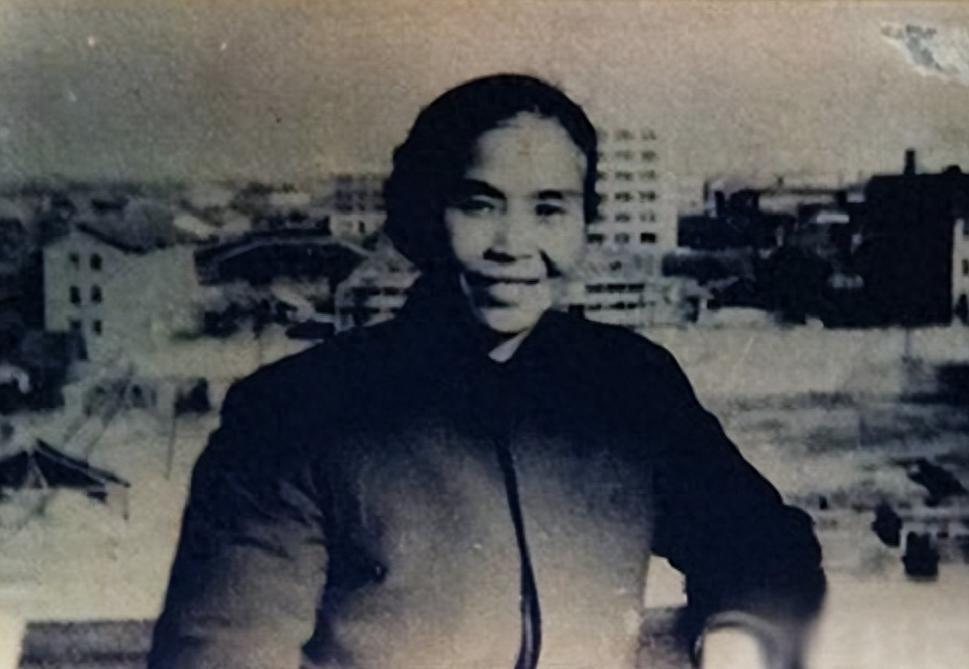

84年贺子珍临终前,提出欲安葬于北京,邓公得知后连下两道命令。 贺子珍,1909年出生在江西永新县一个殷实的家庭。父亲贺焕文是个秀才,母亲温吐秀精明能干,家里兄弟姐妹多,哥哥贺敏学和妹妹贺怡后来都投身革命。贺子珍从小聪明伶俐,性格里带着股倔劲儿。1925年,她加入共产主义青年团,次年正式成为共产主义党员,年纪轻轻就展现出不一般的胆识和组织能力。 1927年,国民党“四·一二”反革命政变后,局势恶化,贺子珍跟着兄长上了井冈山,躲避追捕。那时候,她才18岁,却已经是个坚定的革命者。同年,她参与永新起义,当上了永新县委委员和妇女部长,跑村串户,宣传革命思想,组织妇女放足、剪发、支持红军。那股子干劲,连老乡们都佩服。 1928年,毛泽东带着秋收起义的队伍上了井冈山。袁文才把贺子珍安排到他身边工作。她机灵果断,办事利索,很快就赢得毛泽东的信任。两人接触多了,感情也自然萌芽。那年5月,他们在井冈山结了婚,没啥排场,就几碗茶,几句祝福,简单得像过日子。婚后,贺子珍干起了中央苏区政府机要科科长,管着重要文件,认真得一点差错都不出。 这十年,他们既是夫妻,也是战友。贺子珍跟着毛泽东走南闯北,日子苦,但信念硬。她生了六个孩子,可战乱年代,孩子大多夭折或失散,这成了她心里永远的痛。 1934年,红军被迫长征,贺子珍挺着五个月的身孕上了路。路上条件恶劣,吃不饱、睡不好,还要躲敌人的炮火。1935年4月,在贵州盘县,敌机轰炸红军休养连。她发现伤员钟赤兵暴露在空地上,毫不犹豫冲出去救人。敌机又来了,她扑在钟赤兵身上挡弹片,自己却被炸伤,头部和背部留下17处伤痕。医疗条件差,有些弹片取不出来,成了她一辈子的病根。这事儿传开后,大家都说她是条硬汉。 长征路上,她还负责宣传、护理伤员,忙得脚不沾地。她的付出,红军上下都看在眼里。可身体的伤病,也为她后来的生活埋下了隐患。 长征结束后,贺子珍和毛泽东的关系开始变淡。1937年,她身体垮了,加上一些个人原因,决定去苏联治病和学习。她辗转去了莫斯科,在那儿生了个儿子,可惜没多久就夭折了。她还因为误会被关进过精神病院,吃尽了苦头。这些经历,让她和毛泽东的联系越来越少。 1947年,她回国,先在东北,后到上海,过起了低调日子。虽然不常抛头露面,但她一直关心国家大事。1959年庐山会议,她和毛泽东见了最后一面,可那时候,两人早就没了当年的情分。 1984年春天,贺子珍躺在上海华东医院的病床上,75岁的她身体已经撑不住了。她拉着女儿李敏的手,喘着气说想葬在北京,离毛泽东近些。这话既是个人心愿,也是对革命岁月的眷恋。李敏把这话报给了上海市委,市委没敢怠慢,赶紧上报中央。 消息传到邓小平那儿,他正在办公室忙着。听完汇报,他没多说,提笔就下了两道命令:一是同意把贺子珍的骨灰葬在北京八宝山革命公墓一号室,二是让中央领导人送花圈表示敬意。这反应快得让人咋舌,可见他对贺子珍的贡献有多看重。 邓小平这两道命令,既干脆又实在。八宝山一号室,那可是给党和国家领导人留的地儿,能葬那儿是对贺子珍革命生涯的最高肯定。中央办公厅马上行动,安排专机把骨灰运到北京,上海这边也组织了悼念活动。 1984年4月19日,贺子珍去世。4月25日,上海龙华殡仪馆开了追悼会。中央大佬邓小平、陈云、邓颖超都送了花圈,江西老家那边也来了人,千把号人到场,气氛庄重。悼词里提到她为革命洒热血的事迹,句句实在。火化后,骨灰由李敏带着,上了专机,直奔北京。 到了八宝山,骨灰安放在一号室,仪式简单却肃穆。新华社发了通告,称她是“中共优秀党员,长征老干部”,这话一点不虚。她葬在这儿,和无数战友为邻,也算圆了心愿。 贺子珍这一生,跟着革命走了大半辈子。她不是啥大人物,却实实在在为新中国出了力。她那遗愿,不光是个人的想法,更是对那段艰苦岁月的情感寄托。邓小平的命令,则是党对老革命者的尊重和肯定。这事儿放到现在看,让人觉得历史的份量沉甸甸的。 她的事迹,不是啥传奇故事,而是实打实的牺牲和坚持。葬在北京,不是为了显摆,而是为了让后人记住那段烽火岁月。她的骨灰躺在那儿,静静地诉说着过去。