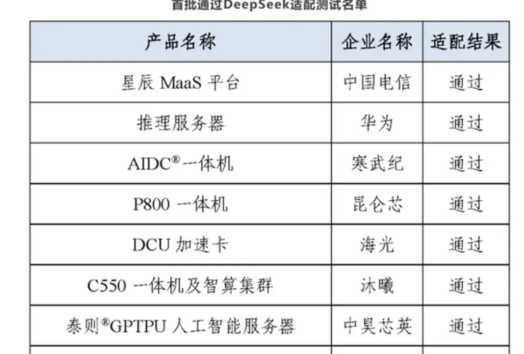

中国刚取消 2550 亿的芯片订单,欧美那边的光刻机就纷纷停工,现在轮到他们犯愁了:这堆积如山的芯片,到底还能卖给谁? 欧美企业一直牢牢占据芯片设计、制造设备等高端环节,在关键技术上树起了许多壁垒,中国市场庞大的需求又让他们无法轻易割舍,很多光刻机厂商和芯片设备供应商,订单有一半甚至更多来自中国。 现在中国一推动变化,直接传导到了海外市场,导致这些公司的生产不得不放缓,甚至出现设备滞销、库存堆积的现象。 国内最近几年中国对半导体产业的投入有了质的变化,不仅在政策、资金上大力支持,更多企业也在向上游渗透,从手机、服务器,到新能源汽车领域,国产芯片逐步上位,替代速度明显加快。 许多国产方案在实际测试中表现越来越稳定,无论是存储芯片还是处理器,市场认可度都在提升,遇到外部打压和技术封锁,中国企业并没有一蹶不振,反倒越挫越勇,不断想办法攻关关键环节。 产业链调整带来的连锁反应很明显,以前大家觉得,欧美厂商掌握着核心设备,中国只能靠大量采购,但随着供应链战略转变,本土化、自主可控的需求越来越多,这不仅影响到芯片的采购量,还直接动摇了设备企业的全球布局。 芯片设备不像普通商品,可以随便转卖其他市场,现在中国订单一下减少,欧美厂商很难马上找到新客户来“消化”这些高附加值的设备和材料。 芯片需求本身就有周期性波动,2023年以来全球经济增速放缓,消费电子、汽车等领域增量空间有限,中国现在减少高端芯片和设备进口,并不只是政治上的操作,也有市场调整、产业升级的考虑。 有的海外企业习惯于吃中国这块“蛋糕”,在新兴市场、中低端产品上的布局却比较薄弱,失去订单后他们突然发现,很多原来依赖中国的产能开始空闲,库存压力一下增加,资本市场对此反应也很直接,相关公司股价出现波动投资人情绪明显起伏。 对中国来说减少依赖进口、建立完整自主供应链,已经是全行业上下的共识,过去几年芯片从设计到制造、再到封测和设备,各个链条都在补短板。 国产替代的路确实不容易,还存在技术差距,但通过高强度投入和产业协作,国产芯片的市占率持续提升,即使碰到断供或限制,一些关键项目通过自研、联合攻关等方式,也在逐步突破瓶颈。 欧美厂商现在面临的难题,不只是单一的大订单损失,还要面对产业格局变化后全球市场的新态势,过去依赖中国市场的做法,现在变成了明显的风险点。 新技术不断涌现国产替代的潮流不可逆转,虽然有一些欧美企业试图通过研发和本地化深耕中国市场,但面对政策变化和产业升级,他们还得重新调整产品和市场战略,才能保持竞争力。 整个半导体产业早已不是哪一方说“断”就能断的,当核心设备采购量锐减,欧美自身的产业链和上下游也会受到影响,更何况这个市场本身极其复杂,很多产品都不能简单找到新买家。 全球具备大规模应用能力的制造厂商,集中在东亚,而中国又是最大的一块,所以订单变化带来的冲击,远比想象中要大。