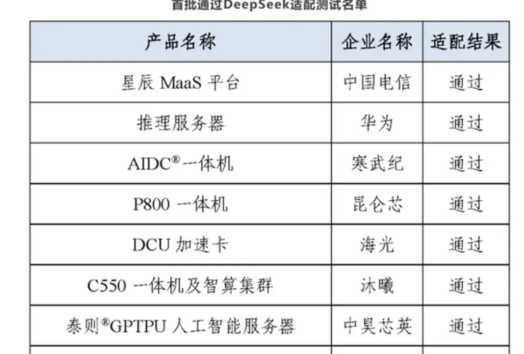

如果美国开放芯片了,国产芯片怎么办?这么说吧,中低端芯片一旦大规模替代,就回不去了,换句话说,美国就算现在开放芯片,也晚了。 美国财政部长贝森特在2025年8月的一次CNN采访中放话:“先进芯片一块都不给中国,低端的嘛,能赚钱还能掐住华为,何乐而不为?” 这番话说得直白,也揭开了美国对华芯片政策的底牌。但问题是,这张底牌在今天的中国市场上,已经没什么用了。 过去几年,美国对中国芯片出口管控层层加码,原本是想给中国科技企业“卡脖子”。 但政策一压,反而把中国芯片产业往前推了一大步。市场就是这么现实,一旦国产替代启动,就像一列高速列车,刹车都来不及。 根据伯恩斯坦研究的数据,中国AI芯片市场的国产化率从2023年的17%迅速增长,预计到2027年能冲上55%。 仅2025年,中国AI芯片的需求预计就达到395亿美元,即便美国芯片巨头英伟达的H20芯片恢复对华销售,全年也还会有25亿美元的供应缺口。 不仅市场在变,技术也在悄悄突破。国产7nm工艺已经不再是“实验室里的样品”,而是实打实地投入了量产。 CPU、GPU、AI芯片这些原本严重依赖进口的核心产品,现在国产版本已经站稳了脚跟。 成都华微电子研发的一款8位64GSPS ADC芯片,在性能上对标美国德州仪器和ADI的主力产品,不仅带宽高、功耗低、误码率还做到接近零。 28nm工艺下能做到这个水平,说是国产芯片的“成年礼”,一点不过分。 芯片产业链的突围不止于设计和制造。光刻机长期是中国半导体的命门,美国和荷兰死死卡住ASML的出口,但中国也没闲着。 电子束光刻、纳米压印、自主EUV三路并进。浙江大学开发的“羲之”电子束光刻机已经进入实测阶段,线宽精度达到0.6纳米。 国产纳米压印设备也已经在量产线上开跑,线宽控制在10纳米以内。这些设备虽然不能一夜之间替代全部EUV产能,但在中低端和特种芯片制造上,已经够用了。 如今国产HBM3正式量产,带宽达到819GB/s,性能已经逼近国际主流水准,关键是价格只有进口的一半。 长鑫存储、中微公司、安集科技等200多家企业组成的国产HBM战队,短短一年内把良率从30%拉高到85%。这速度,让很多人都没反应过来。 企业也在用脚投票。腾讯在2025年第二季度财报会上明确表示,AI GPU库存充足,不再采购英伟达的H20。 训练任务继续走昇腾910B,推理任务直接用国产AI芯片。这不是权宜之计,而是长期选择。 华为的昇腾910B芯片,FP16算力达到256 TFLOPS,是英伟达H20的1.7倍,能效比更是后者的3.2倍。 阿里、百度等头部企业也开始大规模投入国产芯片阵营,不只是因为性能,更因为安全。 H20的“远程锁定”功能在业内早就不是秘密,一旦触发,整个数据中心可能瞬间瘫痪。 严重的是很多美系芯片的数据回传路径绕道第三国,这直接踩了中国的数据安全红线。在这种背景下,国产替代就不是选项,而是必须。 2025年初,美国又出新招,把高带宽内存(HBM)纳入对华出口禁令。 表面看是打击中国AI产业的“算力核心”,但结果是8个月之后,国产HBM3量产上马,直接填补了空缺。这种“你卡我,我自研”的节奏,已经不止一次发生。 更让人看清局势的,是那场关于利润的谈判。特朗普政府当初提出,英伟达和AMD在中国市场赚的钱,要拿出20%交给美国政府,最后谈下来是15%。 可这套“剪羊毛”的玩法,反而加快了中国企业对国产芯片的投入。芯片不是一锤子买卖,更不是谁家说了算的买卖。它是技术、市场、安全三者共同决定的产业。 一旦国产芯片在中低端实现了规模化替代,就意味着配套的设计、制造、封装、测试、软件生态全都要围着这套国产架构来走。 这个生态一旦建立起来,再换回美系芯片的成本就不是花钱那么简单了,而是整个体系的重构。 所以说,美国就算现在放开芯片出口,也晚了。市场惯性已经形成,国产芯片的性价比、安全性、稳定性都已经过了验证,企业没有任何理由再回头。 芯片竞争的底层逻辑,早就从“谁的算力更强”转变为“谁的系统更稳”。 中国正在用自己的方式打这场没有硝烟的战争,靠的是技术突破、产业协同和市场倒逼。这种替代是不可逆的,也是长期有效的。

闵刚

所以一但战争来临美国首先就是摧毁沿海这些高科技企业!建议这些企业厂房建在地下,或在西部开分厂

用户10xxx04

啥怎么办?跟特朗普学,危害国家安全,拒绝进口就完事!整天自己没事找事给自己添堵!

用户60xxx17

霉国的筑坝截流政策已无任何作用了、霉国在筑坝时候,下游已开源蓄水了、待霉国堤坝块决堤时开闸放流,下游已经能自己解决水源了、所以霉国开闸放流只能是流向大海的过客!资源就这样白白的流走了。

动物医学家

但愿不是键盘吹。