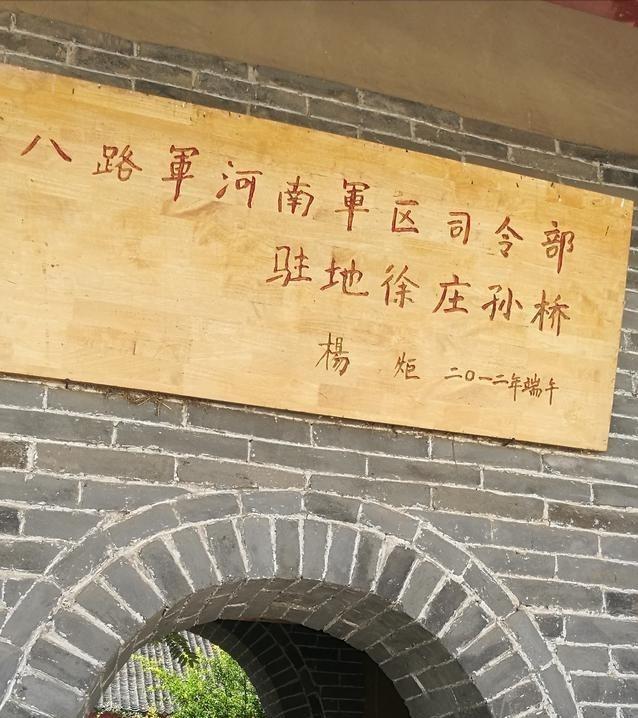

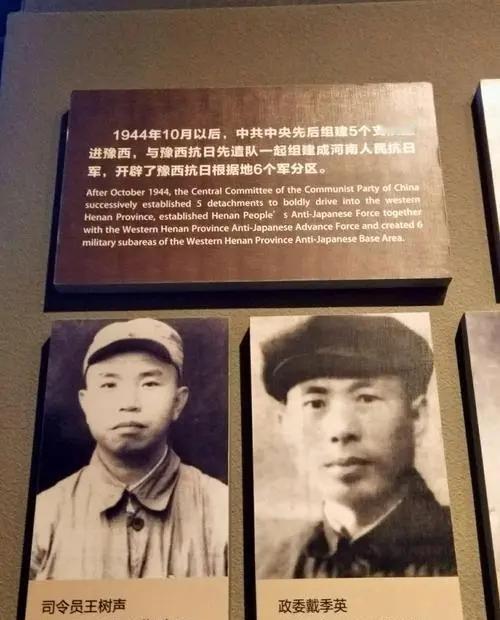

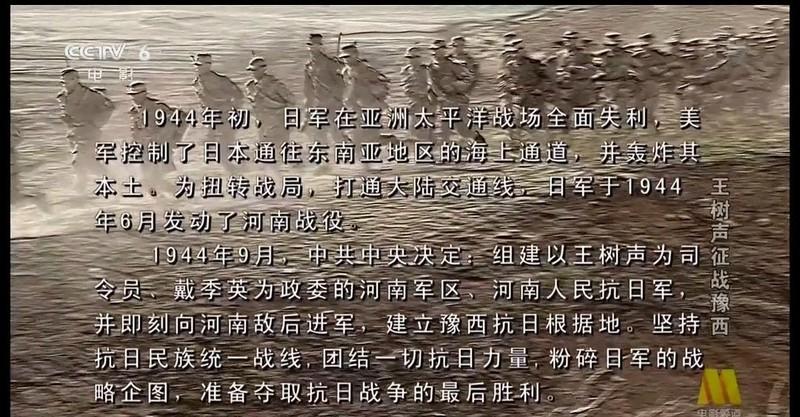

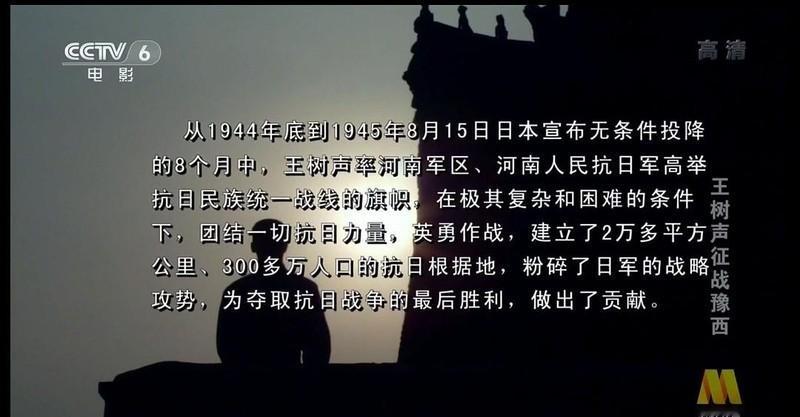

抗战后期,八路军各部在局部反攻中纷纷扩大根据地,恢复和发展力量,但都是自行发展。只有一处是党中央倾尽全党全军之力,调集一批老八路从各地赶来增援,说是群英荟萃也不为过。这就是河南军区。 1944年,当国民党军在豫湘桂战役中37天失38城时,中共中央却作出一个史无前例的决定:从各个根据地抽调精兵强将,集中力量开辟河南根据地。这是八年抗战中,党中央唯一一次如此大规模调兵遣将的行动。为什么偏偏是河南?背后又有怎样的战略考量? 说起1944年的中国战场,那真是个转折点。日军发动豫湘桂战役,动用了51万兵力,这比武汉会战时的35万兵力还多。国民党军队在河南37天失38城,郑州、洛阳、许昌等重要城市相继失守。国民党军队的大溃败让日军轻松打通了平汉铁路,但也给了共产党一个千载难逢的机会。 就在国民党军队败得一塌糊涂的时候,中共中央敏锐地察觉到了战机。1944年5月11日,中央书记处发出《关于敌进攻河南情况下的工作方针的指示》,要求向河南发展。6月23日,刘少奇、陈毅电示新四军:“今后发展方向应该确定向河南发展,完成绾毂中原的战略任务”。这话说得很明白,河南不是一般的地方,而是”绾毂中原”的战略要地。 为什么河南这么重要?道理很简单,河南地处中原腹地,连接华北、华中、华东各大根据地。党中央的主要目的就是让八路军从内线向外线进军,使西北、华北、华中连成一线。说白了,谁控制了河南,谁就掌握了整个中原地区的主动权。 1944年7月25日,中央发布了《关于发展河南敌后工作的指示》,一场史无前例的人员调集开始了。这次可不是简单的派个把团过去撑门面,而是真正的倾尽全力。 先说说都派了谁去。主要有6支部队先后进入河南。皮定均率领豫西抗日游击支队打头阵,这位从安徽金寨走出来的老红军,在太行山区已经打出了名堂。太岳军区的18团、59团由韩钧率领,还有刘昌毅率领的第六支队。陈先瑞这个被毛泽东誉为”陕南王”的红军将领,也带着陕甘宁晋绥联防军警备第1旅第2团南下。 更厉害的是,中共中央党校100余名干部也调了过来,这些都是党的骨干力量。还有张才千率领的八路军第129师第385旅770团,这支部队在华北战场上战功赫赫。 王树声被毛泽东亲自点将,担任河南军区司令员。这个湖北麻城走出来的红军老将,从黄麻起义开始就在战场上摸爬滚打,是红四方面军的副总指挥。毛泽东对王树声说:“这个帅就由你王树声先挂喽!” 为了南下河南,这些部队可是费了不少周折。王树声率部从延安南下,在黄河遇到了大麻烦,河面结冰,日伪军前后夹击。关键时刻,王树声命令每人带一帽子黄沙,走在冰上边走边撒,为后续人员、马匹作防滑处理。就这样,大部队安全渡过了黄河。 皮定均率部挺进豫西后,仅经月余奋战即在豫西站稳了脚跟。从1944年9月25日到1945年初,皮定均独立奋战三个半月,先后作战139次,解放群众一百多万。这个数字可不是吹出来的,而是实实在在打出来的。 刘昌毅的第六支队也不含糊,在豫西战斗八个月,大小战役60余次,歼日伪顽8000余人。陈先瑞在临汝、伊川、汝阳地区建立了豫中军分区,还跟国民党新八军军长高树勋达成了停火协议。 到1945年2月,河南军区正式成立时,豫西抗日根据地已拥有三个专署,二十个县,三百余万人,部队已发展到一万余人。这个发展速度,在整个抗战史上都是罕见的。 河南军区的成功,关键在于党中央的统一指挥和各路精兵强将的配合。不像其他根据地都是自行发展,河南军区从一开始就是按照中央的统一部署,各部队协调行动。这些来自四面八方的老八路,虽然原来不在一个系统,但都是资历深厚、战功赫赫的部队。 1945年10月,河南军区与新四军第5师会合,组成中原军区。但好景不长,1946年6月国民党发动全面内战,22万大军包围中原军区。关键时刻,皮定均率部掩护主力突围,24昼夜横跨鄂豫皖三省,行程1000余公里,创造了震惊中外的中原突围战例。 河南军区虽然存在时间不长,但它的意义却很深远。它不仅开辟了豫西抗日根据地,更重要的是实现了党中央”绾毂中原”的战略构想,为后来的解放战争奠定了基础。毛泽东对皮定均的中原突围印象深刻,1955年评军衔时特批:“皮有功,少晋中”。 回头看,1944年河南军区的组建,确实体现了中共中央高超的战略眼光。当国民党军队在豫湘桂战役中一败涂地时,共产党却抓住机遇,在中原地区站稳了脚跟。这就是战略家和政客的区别,一个看得长远,一个只顾眼前。 河南军区的故事告诉我们,关键时刻的正确决策有多重要。面对复杂的战场形势,党中央没有按部就班,而是敢于集中优势兵力打歼灭战。你觉得这种”集中力量办大事”的做法,对今天有什么启发?欢迎留言讨论!