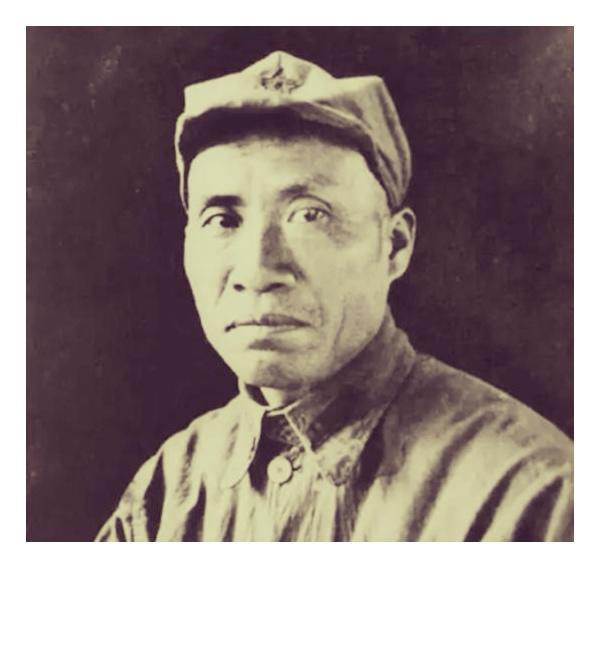

1955 年定军衔那年,李迎希气得摔了杯子,他打了一辈子仗,济南战役立下大功,粟裕都在电报里写 “谭王李兵团”,结果军衔名单一贴出来,他从原来说好的中将变成了少将,一字之差,落了一个档次,他反复琢磨:到底是哪个环节出了问题? 武汉军区公告栏前的阳光有些刺眼,李迎希盯着那张红底黑字的名单,手指在 “少将” 一栏的自己名字上顿了顿。 搪瓷杯从手中滑落,在水泥地上砸出清脆的响声,碎片溅到裤脚,他却浑然不觉。 耳边仿佛又响起 1948 年济南战役前夜,粟裕在山东兵团会议室点他名的声音:“迎希同志,参谋长这个担子,你得挑起来。” 那时他起身敬礼,军帽的帽檐在灯光下划出坚定的弧线,谁能想到七年之后,一个 “代” 字会成为军衔评定的坎。 1948 年的济南城外,秋老虎正烈。李迎希蹲在临时搭建的指挥所里,地图上的红箭头密密麻麻。 他刚从前线回来,军靴上还沾着泥,手里攥着各部队的补给清单。 “十二天必须拿下济南!” 粟裕的命令犹在耳畔,他转头对通信兵说:“告诉后勤,铁轨铺到离城墙五公里内,板车纵队连夜待命。” 第五天,弹药补给突然滞后,他翻身上马,沿着铁路线狂奔,看到战士们正扛着炮弹在泥地里跋涉,当即下令:“不用等火车,人拉肩扛,也要保证炮位不缺一发炮弹!” 战后中央的嘉奖电报里,“谭王李兵团” 的提法让他热血沸腾,全然没在意末尾那个小小的 “代参谋长” 标注。 1955 年春天,军委传来消息,说他有望评上中将。李迎希在武汉军区的办公室里,翻出济南战役的作战日志。 指尖划过自己记录的西线封锁部署 —— 正是那次精准的判断,让王耀武的突围计划彻底破产。 他想起淮海战役时,率九纵在泥地里阻击敌军二十天,双脚泡得发白,却硬是指挥战士筑坝挡住洪水,为大部队合围争取了时间。这些功劳,难道抵不过一个 “代” 字? 杯子摔碎的下午,李迎希把自己关在办公室,翻出当年的电报底稿。 粟裕的字迹清晰有力:“济南战役,迎希同志实际主持参谋工作,情报收集、后勤调度均得力。” 他提笔给粟裕写信,一桩桩一件件列出自己在战役中的指挥细节,强调自己虽是 “代参谋长”,却干着正职的活儿。 信寄出去没多久,粟裕的回信就到了,肯定了他的贡献,却也无奈地表示 “评定已定,难再更改”。 有人私下提醒他,或许是过去的脾气惹了麻烦。长征时他因反对错误路线被审查关押,抗战时期又因性格耿直,和有些同志闹过不愉快。 “你技术过硬,指挥果断,但有时候太较真,不懂得圆滑。” 李迎希听着,攥紧的拳头慢慢松开,他想起自己管工程兵时,为了确保隧道质量。 当场掀了不合格的水泥板,把施工队长骂得狗血淋头。这些事,大概都被记在了档案里。 1956 年,军委调整了李迎希的行政级别,六级待遇相当于中将标准。他拿着通知,没说什么,只是在笔记本上记下 “住房、医疗按新规执行”。 那天下午,他去巡视战士营房,见屋顶漏雨,当即下令:“先修士兵宿舍,干部宿舍往后排。” 有人提议给干部食堂装空调,被他一口否决:“战士们在操场上晒着太阳训练,干部凭什么先享受?” 离休前,李迎希把那套少将军礼服打包,捐给了军事博物馆,附的纸条上写着:“军人的价值,在战场,在工地,不在肩章的星数。” 晚年的他常在家中摊开旧地图,指着一条条铁路线给家人讲:“这里的隧道,当年我们用爆破点计算得丝毫不差,现在高铁跑得多稳。” 那些刻在隧道壁上的工程编号,像他未说出口的功劳,默默矗立在大地上。 1981 年 5 月,79 岁的李迎希走完了一生。遗物里,粟裕的回信被仔细塑封,作战日志上的字迹依旧刚劲。 他从未为军衔的事大闹,却用一辈子的实干证明,有些贡献,从来不是靠肩章上的星来衡量的。 就像济南战役后,那些扛着炮弹在泥地里前行的战士,没人记得他们的名字,可胜利的丰碑上,早已刻下了他们的足迹。