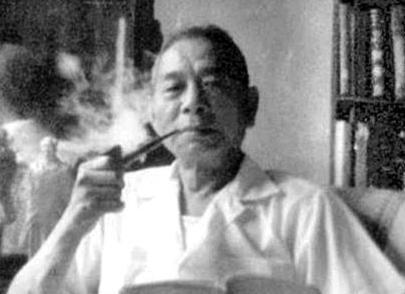

1980年,我国洲际导弹首次发射,但计算弹头的落脚点却难住了众多科学家,一位扫了数十年厕所的老人站了出来,仅用了一支笔、一叠纸,就准确推算出来弹头落脚点!当得知老人的身份后,众人却坐不住了。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1980年5月,中国第一枚洲际导弹准备发射,发射窗口临近,试验基地里却一片焦急,导弹的飞行程序已基本定型,但弹头入水落点的预测迟迟不能精确锁定。 落点一旦偏差过大,装载着关键试验数据的密封舱将可能沉入深海,整个实验将前功尽弃。 计算组的专家们围着黑板讨论了一轮又一轮,海量的公式堆满纸张,各种方案都反复演算,却始终无法得出令人满意的结论,空气中弥漫着低压,时间一分一秒过去,进展几乎停滞。 就在此时,国家海洋局派来了一名老人,他身穿洗得发白的旧棉袄,步子慢却稳当,背着一个磨损严重的布包,神情专注,脸上满是风霜。 进门时没几个人注意他,有人低声说他是青岛那边来的,说他之前在医学院扫厕所,他没做自我介绍,也没有多说一句话,只是默默坐到角落,从包里拿出几张坐标纸和一支笔,开始计算。 他没进计算机房,也没有用上那台正在调试的国产百万次计算机,他在纸上推演,每写一个式子都要盯着看很久,有时候停笔半小时才继续下一步。 旁边的年轻工程师起初不以为意,但很快有人被他手中的公式吸引,他写得极为工整,思路一目了然,采用的是一套极为罕见的波浪衰减模型。 在一张纸上,他画出导弹弹头入水后的运动路径,又列出一组时间节点,最后用简洁的表达标出数据舱可能出现的位置,整个误差圈半径只有三百米,远远超出此前所有人的计算精度。 没人相信这是真的,现场安静了很久,工程组负责人走过去拿起那张纸,一行行检查,坐在一旁的技术员低声说,公式看起来像是他几十年前在《流体动力学》杂志上读过的,没想到今天在一个扫厕所的老人手中又见到了。 试验继续推进,导弹按计划升空,弹头如流星般划破大气,精准飞行了上万公里,四小时后,落入南太平洋某片海域,现场回传的数据表明,落点与老人计算的坐标几乎重合,误差不到250米。 打捞船按他设计的时间窗口出发,海面浪涌如预期四分钟后趋稳,八分钟时数据舱成功打捞,船只人员无一受损,数据全部保存完好。 那一天,试验基地沸腾了,大家开始追问这个老人的身份,他叫束星北,是国家海洋局第一海洋研究所的一名研究员,但更多的人记得他是青岛医学院的清洁工。 有人说他年轻时是物理教授,还有人说他和李政道、杨振宁有过交集,档案很快被翻出,他早年在麻省理工取得硕士学位,曾留学英国、德国、美国,在爱因斯坦指导下研究相对论。 他回国后曾任教于浙江大学,桃李满天下,抗战期间,他还在重庆山洞中带队研制雷达设备,成果曾用于战时防空,1950年代后期,因为言语直率被打为“右派”,科研工作被剥夺,工资骤减,被下放到青岛当清洁工。 他在厕所清扫间里藏过笔记纸,也曾在雪地里用树枝演算微分方程,12年没有回到讲台,身边人早已不知道他曾是中国最早的相对论研究者之一。 1972年,李政道回国探亲,主动提起这位老师,总理批准将他调回科研系统,他被安排到国家海洋局,工作条件简陋,资源有限,但他每天都拎着计算尺,继续从事波动研究。 他发表多篇论文,为海洋物理开辟新的理论模型,当被分派导弹任务时,他已经73岁,身体羸弱,靠氧气袋维持呼吸,他没有要求任何特殊待遇,也没有推辞,照常上班,坐在旧桌前继续演算。 任务完成后,国家给他发了奖金和表彰,他在奖金申请表上只写了一句话:“请用于科研公用,不作个人支出,” 然后又像往常一样,背着布包回到办公室,继续手动计算海浪的传播速度,那年,他还在培养年轻科研人员,总说“科学不是讲出来的,是做出来的”。 1983年他病重,病房里他坚持带着草稿纸,说有一组数据没算完,去世后,他捐出了遗体用于医学研究,特别注明“脑部清晰可用”。 但因为医院疏漏,他的遗体被临时埋在青岛医学院操场角落,双杠下面,没有墓碑,没有告别仪式,只有几名实习生记得那天的草草安葬。 多年后,国家海洋局设立了以他名字命名的青年奖项,在青岛的百花苑,他的雕像静静站立,一些年轻学者偶尔会放上一台旧式手摇计算器。 他们知道,正是这个穿着旧棉袄、推导公式时几乎不出声的老人,在最艰难的日子里,用一支笔和一叠纸,把中国的航天事业推向了世界。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:澎湃新闻——科技人物 | 中国雷达之父——束星北