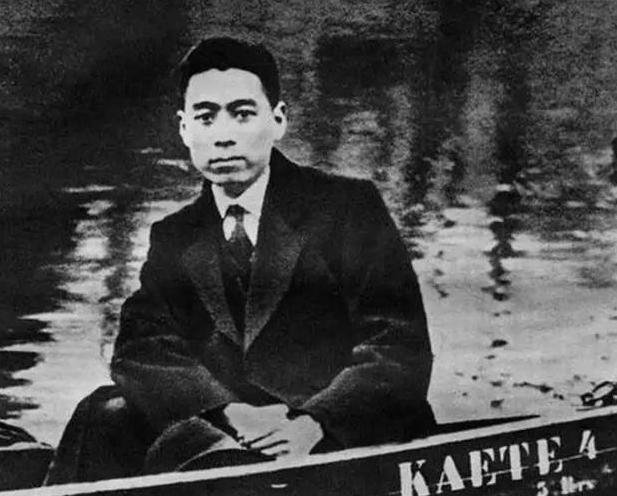

周恩来离开黄埔军校时,只有一位学生敢冒死前来送行,这在当时是比较难得的,这一位学生后来还成为了国军名将,成为了我军在西北战场上的主要对手。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1926年夏天,黄埔岛连日阴雨,码头上积了水,青石板泛着寒光,周恩来穿着长衫走向岸边,一步一滑,衣角沾了些泥点。 他没有回头,只默默地朝泊在河边的小船走去,这一走,是在蒋介石整肃共产党人之后,政治部的同志们已经悄悄转移,他是最后一个离开的。 四下安静,校内没有人现身相送,黄埔军校的气氛早已变了样,窗后的身影躲闪着,不敢靠近码头,谁若被密探盯上,说不清的就是通共嫌疑,那时候,一个眼神都可能成为罪证。 雨越下越大,船篷滴水,周恩来刚要踏上舢板,远处传来急促的脚步声,有人冒着雨从芦苇丛后奔出来,手里举着一本线装书,衣服湿透了,军帽歪着,他站住脚,喘着气喊了一声:“周先生。” 周恩来认出他,是胡宗南,这个比他年长几岁的学生,曾是黄埔一期,念书认真,话不多,是少见的沉静性子。 胡宗南快步走上前,把手里的书递过来,那是《史记》,是上回在读书会上借的,封面边角起了卷,扉页还有几道周恩来批注的红笔圈点。 周恩来看着他,不说话,胡宗南的手冻得发抖,岸上突然传来脚步声,是卫兵巡逻,胡宗南低声说:“学生……送先生一程。”他站得笔直,眼神里藏不住的,是那种难以割舍的情分。 周恩来把书接过来,顺手把自己的怀表塞进他手里,那是一块老式银壳表,表盖有些磨损,走得还准,他轻声说:“码头风大,快回去吧。”没再多说,转身上了船。 桨声响起,船身缓缓离岸,胡宗南站在雨里,笔挺地敬了个礼,一直没动,雨顺着他的帽檐往下流,像浇进石头里,等小船拐进河道的弯口,他才放下手,转身跑回营房。 那块怀表后来一直在胡宗南身上,1937年,他率部在风陵渡对日军阻击,阵地被炮火撕得七零八落。 战壕里飞来一块弹片,正中他的胸口口袋,怀表挡了一下,表壳被戳穿,指针仍在动,他摸了摸破损的表盖,对身边的参谋说:“这是周先生给的,不能丢。” 几年后,胡宗南已是国民党西北军的主将,围剿陕北时,他指挥千军万马,攻打红军根据地,他很少提起周恩来,但参谋们都知道,那块表他从不离身。 1943年,重庆举行一次接待中共代表的宴会,周恩来被邀请出席,胡宗南也在,宴席气氛热络,觥筹交错,官话客套不断,胡宗南坐在下首,手握酒杯始终没有举起。 周恩来看见他,朝他点头微笑,说了一句:“西北百姓还在受苦,咱们的枪口,得对准外敌。”声音不高,却清晰,胡宗南沉默了一会,把酒一饮而尽,他没回应,只轻声说:“校长有令。” 那一夜,他回到寓所后没睡,坐在桌边翻出那本《史记》,翻到了“鸿门宴”那一页,书页已经泛黄,边角起毛,他用指尖一页页翻过去,像是在找什么东西,最后什么也没说,把书合上,坐了一夜。 1947年春,他带兵攻入延安,城里空无一人,风卷着纸张在街口打转,他走进一间窑洞,墙上贴着一份墨迹未干的文稿,是周恩来的《论联合政府》。 字迹工整,墨色深重,副官随后送来一封信,是通过熊向晖转交的,附着一张地图,标出周边灾民聚集点,胡宗南看完,把信撕了,丢进火盆,他只说了一句:“身不由己。” 那天夜里,他一个人坐着发呆,看着桌上的怀表,表针指向三点,他好像又看见了黄埔码头那一幕,雨还在下,船还未走远,那个青年还是那么站着不动。 他没再回到延安,两年后,国民党败退,他带残部辗转西南,最终去了台湾,晚年住在台北一间小屋里,窗不大,雨天的时候,他总坐在椅子上望出去,一动不动。 1962年,他病重,临终前,把那块早已停走的怀表交给儿子,说:“送去香港,交给周先生。”他没多说,眼角有泪,声音低得听不清。 表最后还是到了北京,送到周恩来手中,那天他刚主持完一个会议,拆开包裹时,手微微颤了一下,表针已经停了,表壳还留着弹片破开的伤痕。 他把表拿在手里看了很久,对身边人说:“胡宗南,是个将才。”他顿了一下,又说了一句:“可惜选错了路。” 几十年过去,黄埔军校旧址的展馆里,两张照片挂在一面墙上,一张是周恩来穿长衫,一张是胡宗南穿军装,他们站在不同的年代里,也站在历史的不同方向。 游客很多,匆匆走过的人,也许只看见了两个名字,很少有人知道,1926年的那场雨,有一位学生,曾跪在码头送别恩师,他跪的是一份情谊,也是那个动荡年代里,最不容易保全的良知。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:人民网——胡宗南设下鸿门宴 周恩来不卑不亢巧与周旋