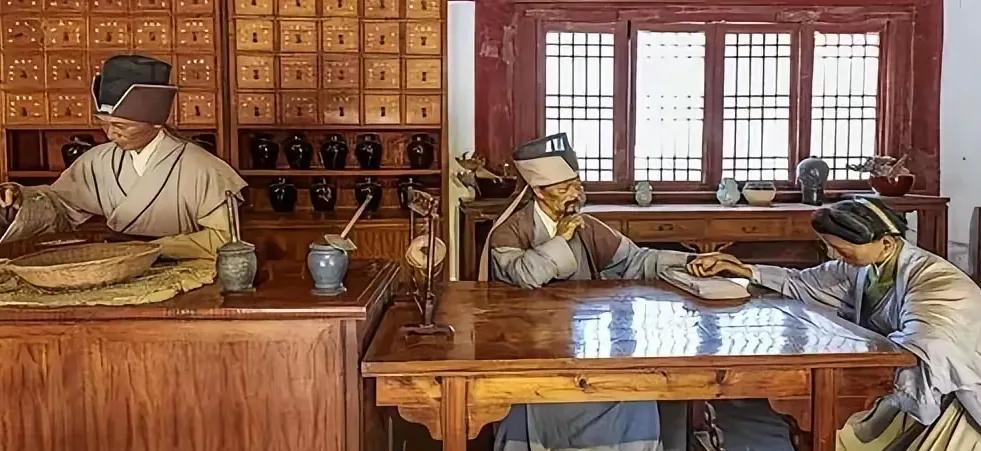

115年前救了上亿生命,14亿中国人欠他一句“谢谢”!他就是以科学之剑斩断百年鼠疫,发明中国第一款口罩,创建协和医院等20余所医卫机构,为全球防疫树立不朽丰碑的“中国口罩之父”——伍连德! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1910年的冬天,东北的雪下得很大,天寒地冻,街道上空无一人,就在这时,一场致命的瘟疫沿着铁路从满洲里蔓延到哈尔滨,病来得又急又狠,短短几周,成千上万的人病倒。 车夫、商贩、士兵、医生接连倒下,火车停运,市集关闭,整座城市陷入死寂,死亡的恐惧像冷风一样在街头巷尾蔓延,人们把门窗紧闭,生怕呼吸到外面的空气。 清政府接到报告时,东北已经乱作一团,日本和俄国的军队在边境集结,打着“保护侨民”的旗号随时准备介入。 这个时候,31岁的伍连德接到命令,紧急赶赴哈尔滨,他刚到中国不久,本在天津的卫生部门工作,临危受命后,他没有半点犹豫,连夜启程北上。 到达哈尔滨后,迎接他的不是官员的寒暄,而是满街的棺材铺和空荡的药铺,他没有先去见地方官员,而是直接走进疫区的义庄,他提出要解剖尸体时,遭到猛烈反对,当地人说这是亵渎亡灵。 但他知道必须找到病因,冰冷的解剖台上,他戴着厚手套,割开了几十具尸体的胸腔,剖开肺部时,他看到里面像被虫蛀过一样千疮百孔,他意识到,这不是腺鼠疫,而是一种通过空气传播的新型肺鼠疫。 找到病因后,他明白现有的防控办法根本无效,病人靠近就会传染,跳蚤根本不是主要途径,他立刻制定防疫措施:封锁疫区、隔离病人、控制出入、焚烧尸体。 为了防止飞沫传播,他在实验室里用纱布、棉花和细绳反复试验,最终缝制出一个覆盖口鼻、可以绑在后脑的简易口罩,这是中国第一款能预防传染的口罩。 口罩一开始只发给医务人员,很快就有人看到了它的作用,有个帮忙运尸体的警卫戴着口罩进出疫区多次,没有感染。 他的例子在城里传开后,原本嫌口罩闷气的人也主动戴上,法国医生梅尼到哈尔滨后不相信口罩,三天后便染病去世,他的死让更多人不敢再轻视防护。 伍连德亲自监督制作口罩,组织人在城里搭起几处手工缝制点,把制作方法贴在公共场所,甚至派人到车站、商会和兵站教大家佩戴。 街上逐渐出现一种新的秩序:卖菜的、拉车的、看铺子的,全都戴着白色的纱布口罩,出门不戴口罩的人,会被警察当场拦下。 疫情仍然在蔓延,他决定采取更严厉的措施,他建议焚烧尸体,这触动了百姓的传统观念,那天,乱葬岗的火光冲天,两千多口棺材被浇上煤油点燃,哭声响彻夜空。 很多人跪在地上哭喊,但这场大火过后,新增病例开始大幅下降,事实证明,这种极端措施挽救了无数人的命。 他又在铁路沿线设立检查站,要求旅客佩戴口罩、测量体温,对疑似病例隔离车厢,铁路没有停运,物资得以继续运送。 短短两个月,哈尔滨率先实现零新增,随后长春、奉天也相继控制住疫情,整个东北三省从死亡边缘被拉了回来,用时不到四个月。 疫情平息后,清政府在奉天召开国际防疫大会,来自11个国家的专家齐聚中国,研究这次疫情的经验,会上,伍连德详细介绍了隔离制度、尸体焚烧和口罩佩戴的做法。 许多外国专家第一次见到这种廉价却有效的口罩,称它为防控肺鼠疫的最佳工具,这场会议不仅确立了科学防疫的标准,也让世界第一次听到来自中国的公共卫生声音。 在随后的几十年里,伍连德继续推动公共卫生事业,他创办了协和医院和20多所医卫机构,推动检疫制度,收回中国的海港检疫权。 他还出版了《肺鼠疫论集》,将自己的研究成果系统整理,为后来的医学研究奠定基础,他曾获诺贝尔奖提名,是中国医学史上第一位站到国际学术高峰的人。 他的一生用科学与行动证明,瘟疫可以被理性和制度击退,115年前,他带着口罩、解剖刀和决心,让数以千万计的人活了下来,他的口罩,后来成为无数人熟悉的防护工具,也成为中国公共卫生体系的起点。 今天,当人们在疫情中再次戴上口罩时,很多人或许不知道,它的故事始于哈尔滨那场大雪天,那一年的冬天,一个叫伍连德的年轻医生,用科学之剑斩断了百年瘟疫,为14亿人留下了生命的守护。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:澎湃新闻——“伍氏口罩”的由来:被忽略的中国贡献