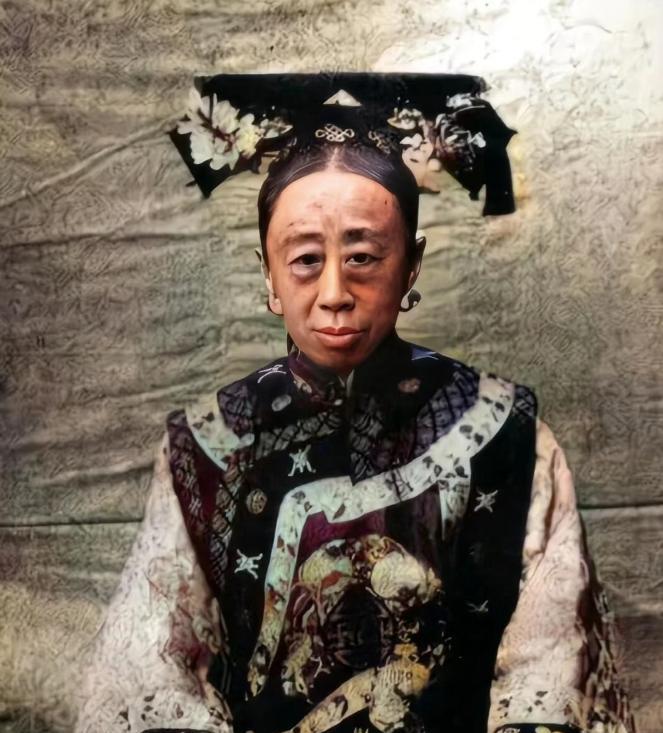

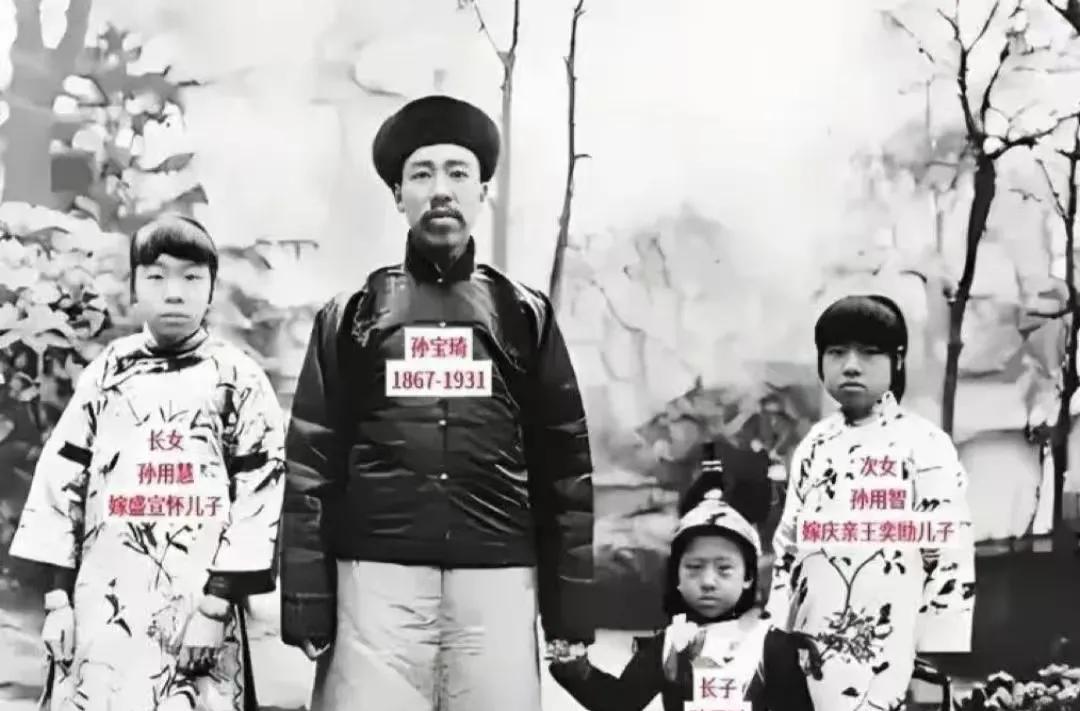

1908年,慈禧临死前一刻,太监看她马上不行了,赶紧给她喝了一碗海龟汤,吊着最后一口气,紧接着慈禧就封年仅3岁的溥仪当皇帝,随即死了,太监就拿出夜明珠含在她的嘴里,最后蒙上一块白布,一群法师跑进房间里吹鼓奏乐。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 慈禧太后的一生,是晚清历史上最浓墨重彩的一笔,她既不是皇后,也没有登基为帝,却用一己之力掌控了清朝长达半个世纪,她的权力得来并不容易,从一个普通宫女起步,一步步走向皇权的核心,最终成为大清帝国实际的统治者。 慈禧原本是汉人家庭出身,作为秀女入宫后,被咸丰帝选中,很快怀上了皇帝的孩子,在那个皇权至上的时代,能诞下皇子意味着命运的转折,她的儿子后来就是同治帝,有了儿子的她,地位迅速提升,被封为懿贵妃,咸丰帝晚年病重,不得不将政务交给一批心腹大臣处理国家大事,而慈禧早已洞悉宫廷权力的运作,她知道,名义上的地位远不如手中的实权。 咸丰死后,年幼的同治帝登基,慈禧作为生母,和慈安太后一起被称为“二宫太后”,共同辅政,但真正的转折点发生在1861年,那一年,慈禧联合慈安以及恭亲王奕䜣,发动了一场宫廷政变,史称“辛酉政变”,他们迅速控制了皇宫,逼迫辅政大臣交出权力,慈禧就此掌握了朝政大权,开始了长达四十多年的垂帘听政生涯。 她善于权术,也懂得利用改革来稳固自己的地位,面对清王朝内忧外患的局面,她支持了洋务运动,推行“自强”“求富”政策,大力发展军事工业,设立新式学堂,引进西洋技术,她重用曾国藩、李鸿章、张之洞等汉臣,让他们在地方推行改革,表面上,慈禧似乎是在带领清朝走向近代化,但实际上,这些改革从未触及帝国的根本结构,她始终没有放弃对封建权力的绝对控制。 真正考验她统治能力的,是一连串接踵而至的危机,从太平天国运动到捻军起义,再到中法战争和甲午战争,内忧外患交织在一起,尤其是1894年与日本的甲午战争失败,彻底暴露了清朝的虚弱,北洋舰队几乎全军覆没,签订的《马关条约》割地赔款,举国震惊,许多人认为这是慈禧长期保守、政务腐败所导致的直接后果。 就在国内外局势动荡不安的同时,年轻的光绪帝试图借维新之举进行大刀阔斧的改革,史称“戊戌变法”,光绪帝意图削弱保守派势力,推行君主立宪制度,慈禧感受到权力受到威胁,果断出手,发动政变,废除新政,将光绪帝软禁于瀛台,这场变法仅持续了百日就被彻底扼杀,再次印证了慈禧对权力的绝对把控。 权力之外,慈禧的个人生活也充满争议,她极度讲究排场,尤其是在她六十大寿时,全国上下被要求捐款庆祝,她动用海军经费,修建颐和园、石舫等奢华工程,甚至传出因挪用军费导致舰队战力受损,慈禧极好滋补,御膳房每天供应数十道菜品,食材取自全国各地,很多人连温饱都无法保障时,她的饮食仍是满汉全席,她还曾下令全国禁宰牛羊,只为保存“寿肉”供应。 1908年,慈禧年事已高,身体每况愈下,太医院的记录显示,她从夏天开始频繁腹泻、心悸、食欲不振,虽有太医日夜调理,但病情时好时坏,慈禧依旧坚持服用各种补品,反而加重了身体负担,到了十月,她已卧床不起,连说话都显得吃力,宫中太监和大臣们明白,她的时间不多了。 就在慈禧病重之际,光绪帝也突然病危,两人相继病倒,宫中弥漫着紧张气氛,光绪于11月14日去世,死因至今仍有争议,次日,慈禧也走到了生命的尽头,她临终前仍不忘安排继承人,强行立年仅两岁的溥仪为皇帝,并指定其父载沣为摄政王,这一安排确保了她去世后仍能通过亲信掌控朝政。 慈禧去世后,宫廷按照最高礼仪举行丧仪,她的遗体被放入厚重的棺椁中,口中含夜明珠,身覆白绢,额顶黄纸,仪仗队、喇嘛、道士、宫女太监、八旗兵丁组成的送葬队伍绵延数十里,浩浩荡荡前往清东陵,她被安葬在景陵,陪葬品无数,象征着她一生对权力和财富的执着。 慈禧去世之时,清帝国已摇摇欲坠,她的去世并没有带来制度上的实质性变革,仅仅是她个人影响力的终结,她留下的摄政体系很快失灵,三年后,辛亥革命爆发,满清帝制彻底崩溃,她生前精心安排的一切,在历史洪流面前变得脆弱无力。 信息来源:《末代皇帝》人民网--慈禧夜明珠丢失之谜 可保人尸体不腐