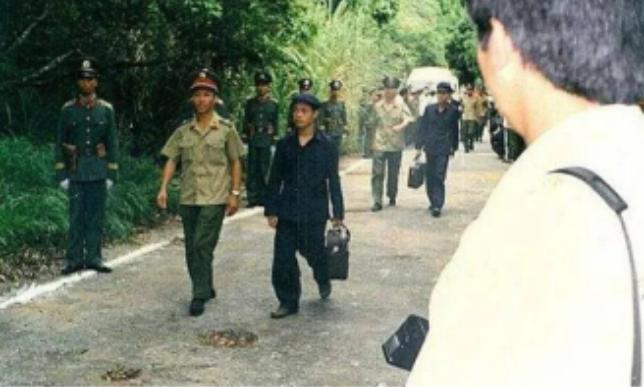

1979年6月20日,最后一批中越战俘交换现场,一名年轻的越军俘虏慢慢走向边境,就在即将跨过国境线的时候,他突然停住,出人意料地从兜里掏出一张纸,在越南人满脸尴尬的注视中大声朗读:“我拒绝遣返,我要留在中国!” 广西凭祥友谊关,边境线上正在准备中越交换最后一批战俘。 1638名越南战俘排成长龙,在双方代表团的注视下走向那条象征分界的白线。 然而,队末一个名叫许开良的年轻越南战俘,却步履格外迟缓。 当他终于走到边境线时,他却犹豫了。 突然,他大喊:“我拒绝遣返!我要留在中国!” 那么,许开良为什么会做出这惊世骇俗的举动呢? 1979年,中国对越自卫反击战刚刚结束。 这场战争源于越南在统一后,在苏联支持下不断挑衅中国边境、迫害华侨的霸权行径。 中国被迫发起反击,在达成战略目标后迅速撤军。 战后,依据国际惯例和人道主义精神,双方开始交换战俘。 然而,交换从一开始就笼罩着沉重的阴影。 越南方面在交接现场悬挂挑衅性标语,公然称中国为“敌人”。 这种煽动仇恨的行为,激起了中方代表的强烈抗议。 交接仪式因此推迟数小时。 最终,在强大压力下,越方不情愿地撤下了标语。 而许开良,这个普通的越南士兵,开始走向了关于他人生的分岔路口。 但许开良的抉择,绝非一时冲动。 在越南军队服役的日子,简直就是噩梦。 等级森严的军营里,士兵缺衣少食是常态。 士兵的尊严被践踏,简直就是没有价值的商品。 更深的伤痛来自家庭。 越南统一后,严苛的政策与沉重的赋税压垮了他的小家。 妻子在繁重的劳役和贫困中积劳成疾,最终撒手人寰,留下他与年幼的孩子。 而战争爆发后,骨肉离散,生死不知。 故乡,对他而言不再是温暖的港湾,而是浸透了血泪与绝望的伤心地。 他作为士兵被卷入这场战争,内心全是痛苦也纠结。 与此形成天差地别对照的,是他被俘后在中国战俘营的经历。 中方严格遵守《日内瓦公约》,给予战俘人道主义待遇。 许开良第一次在战俘营里吃饱了饭,穿上了干净保暖的衣服。 更让他震撼的是被尊重的感觉。 战俘营内组织学习、文体活动,允许战俘保留个人物品,严禁侮辱和虐待。 尤其是一位中国军医的举动,当他因伤病痛苦不堪时,这位军医不仅悉心治疗,更用温和的话语宽慰他,将他视为一个需要帮助的“人”,而非一个等待处理的“敌俘”。 这种基于人性尊严的关怀,是他在越南军队中从未体验过的温暖。 这段经历,让他原本灰暗绝望的生命有了新的希望,但同时让他对即将回归的越南生活产生了深深的恐惧。 因此,当交换的日子来临,许开良深知拒绝遣返意味着什么。 然而,回到越南,等待他的很可能是军队的清算、生活的无望,以及那片埋葬了妻子、离散了孩子的伤心地。 最终,在巨大的心理压力下,他决定留下来! 哪怕前路生死未卜,他也要拼一次。 他偷偷写下那张的纸条,将它紧紧藏在贴身的衣袋里。 于是,便有了友谊关前的那一幕。 当许开良在国境线前停下脚步,掏出纸条,喊出“拒绝遣返”时,现场瞬间陷入死寂。 越南代表团的官员由惊愕转为愤怒,有人试图上前拉扯、低声呵斥甚至隐含威胁。 中方代表团也始料未及,但迅速展现出冷静与克制。 中方代表在确认许开良意愿的真实性与坚定性后,明确表态,尊重个人选择,愿意协助办理相关手续。 这一表态,既是对人道主义原则的坚守,也是对个体生命选择权的尊重。 许开良背对着故国的压力,面向一个给予他尊严的陌生国度,完成了对自己命运的把握。 许开良最终留在了中国。 他被安置在云南,开始了全新的生活。 远离了战火与恐惧,他像一个普通人一样工作、生活。 虽然思念故土与亲人的痛苦并未消失,但他获得了渴望已久的安宁与尊严。 许开良用他的孤绝身影,向世界证明即使在最严酷的政治对立与战争阴霾下,对尊严与和平生活的渴望,依然是人性不可磨灭的光芒。 主要信源:(来自 (英)露西·英格里斯著;徐海幈译. 天堂之奶 一部鸦片全球史[M]. 2022)