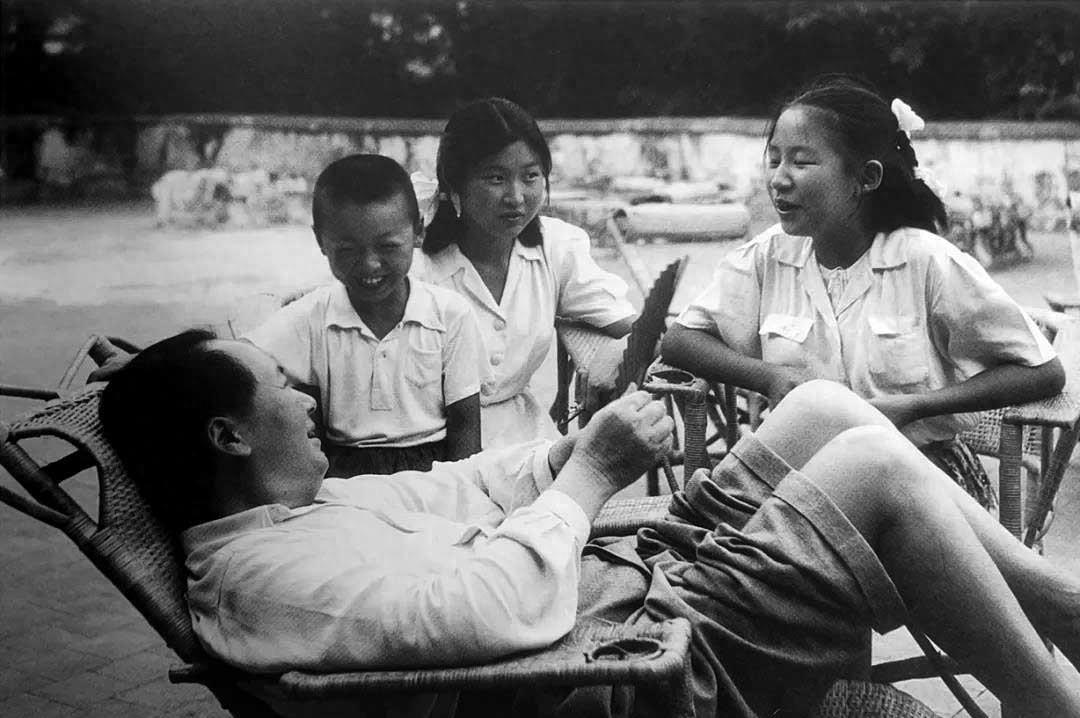

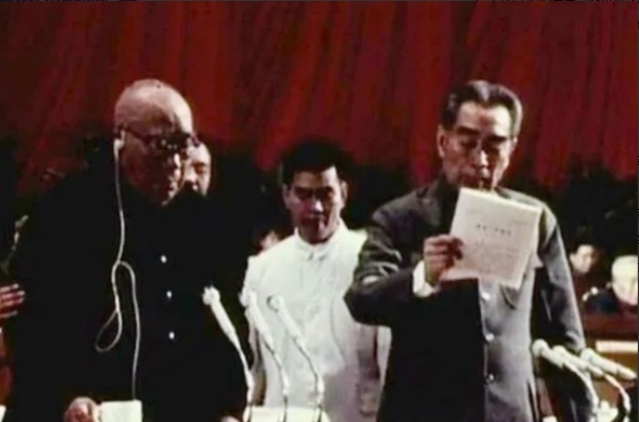

1980年,吴新潮再次回到北京,此时的他成为了一位落魄的无业人员。为了有一份工作糊口,他鼓起勇气找到了自己的发小,可对方的态度让他感到十分意外。 吴新潮,曾经显赫一时的“将门之子”,如今两手空空,又回到这座城市。 而如今他的目标卑微又迫切,就是找到一份工作,活下去。 谁也不会想到,十年前,他还是那个前途无量的青年军官,如今口袋里仅剩的几毛钱。 1948年吴新潮出生,父亲是开国中将、位高权重的空军司令员。 少年时,他享受过优渥的“大院”生活,出生就带着“将门虎子”的光环。 1968年,20岁的他参军入伍,凭借自身努力而非父辈荫庇,在部队表现优异。 更令人瞩目的是,他主动要求并参加了抗美援越的实战,在炮火中经受淬炼,成为极少数经历过真实战场考验的高干子弟之一。 载誉归国后,他被调往沈阳军区航空工业系统工作,担任连级参谋,未来一片光明。 那时的北京,是他休假探亲时温暖的家,是承载着骄傲与期望的起点。 然而,1971年“九一三事件”,彻底改写了一切。 父亲吴法宪被卷入政治风暴,随之而来的停职审查,瞬间吞噬了整个家庭。 作为长子,吴新潮未能幸免。 他被撤销一切职务,离开军营,经历了人生最黑暗的一段时期。 1977年,政策明确后,他被要求转业,安置去向竟是遥远湖北的一个国营农场当工人。 这与他军旅生涯的抱负和专业能力相去甚远,更像是一种放逐。 面对巨大的心理落差,吴新潮只能选择暂时留在北京,陪伴同样处境艰难、备受煎熬的母亲陈绥圻。 此后的两年,堪称吴新潮人生的“至暗寒冬”。 家道中落,政治标签成了他无法摆脱的“原罪”。 在社会氛围尚显保守的1970年代末,一个“政治犯”的儿子,在世人眼中唯恐避之不及。 他尝试找工作,无论是工厂流水线还是建筑工地,只要对方一翻阅他的档案,那讳莫如深的表情和委婉的拒绝,都让他止步不前。 昔日围绕身边的亲朋故旧纷纷疏远,生怕惹上麻烦。 他靠着微薄的积蓄和母亲精打细算的节省度日,体会着人情冷暖。 1980年初,不甘心人生就此沉沦的吴新潮,决定再闯一次北京。 他心里想着首都机会总归多一些,或许还有人能念及旧情? 他怀抱一线希望,想到了几位从小一起长大的发小。 记忆里,他们是曾经一起爬树、摸鱼的伙伴,是少年意气的见证者。 他鼓起巨大的勇气,辗转找到了其中一位的联系方式。 几经犹豫,他终于拨通了那个号码,小心翼翼提出想见面聊聊,顺便看看对方能否提供些工作机会的线索。 电话那头沉默片刻,传来一个异常冷静的声音:“最近太忙了,过段时间再说吧。” 这一等,就是杳无音讯的“三天后”。 接着第二位发小,干脆避而不见,托人带话,暗示自己在重要部门工作,位置敏感,实在不方便。 吴新潮这下子彻底明白了,往昔的情谊在现实的政治风险面前不堪一击。 生存之路,只能靠自己。 正当困顿潦倒之际,转机在1981年悄然出现。 随着父亲吴法宪被批准保外就医,安置山东济南,国家政策层面也出现调整。 考虑到吴新潮的家庭状况和他作为长子需照料父母的责任,有关部门重新审视了他的安置问题。 政策暖风吹散了部分阴霾,将他安排到山东济南一所艺术学院工作,担任美术课的行政或教辅人员。 虽非他过去的军营理想,也远离权力核心,但这份工作提供了稳定收入和基本尊严,更为重要的是,让他得以守在垂暮的父母身边尽孝。 在山东艺术学院的日子,没有宽敞的“部长楼”,只有分配的简陋宿舍。 食堂的馒头三毛一个,理发两毛一次,微薄的工资精打细算才能维持生活。 他将精力投入到工作中,从最基础的事务做起,组织画材、布置展览、或许偶尔指导一下美术兴趣班的学生临摹石膏像。 2004年,父亲吴法宪在济南走完了跌宕起伏的一生。 作为长子,吴新潮操持了父亲的后事。 晚年的吴新潮,生活得如同一位普通退休老人。 从显赫到平凡,从挣扎到释然,最终在普通人的烟火气里,找到了生命的归途和内心的安宁。 他真正的落地生根,活出了自己作为“吴新潮”这个普通人的份量。 主要信源:(光明数字报——林彪手下“四大金刚”的暮年生活 - 文摘报-光明网)