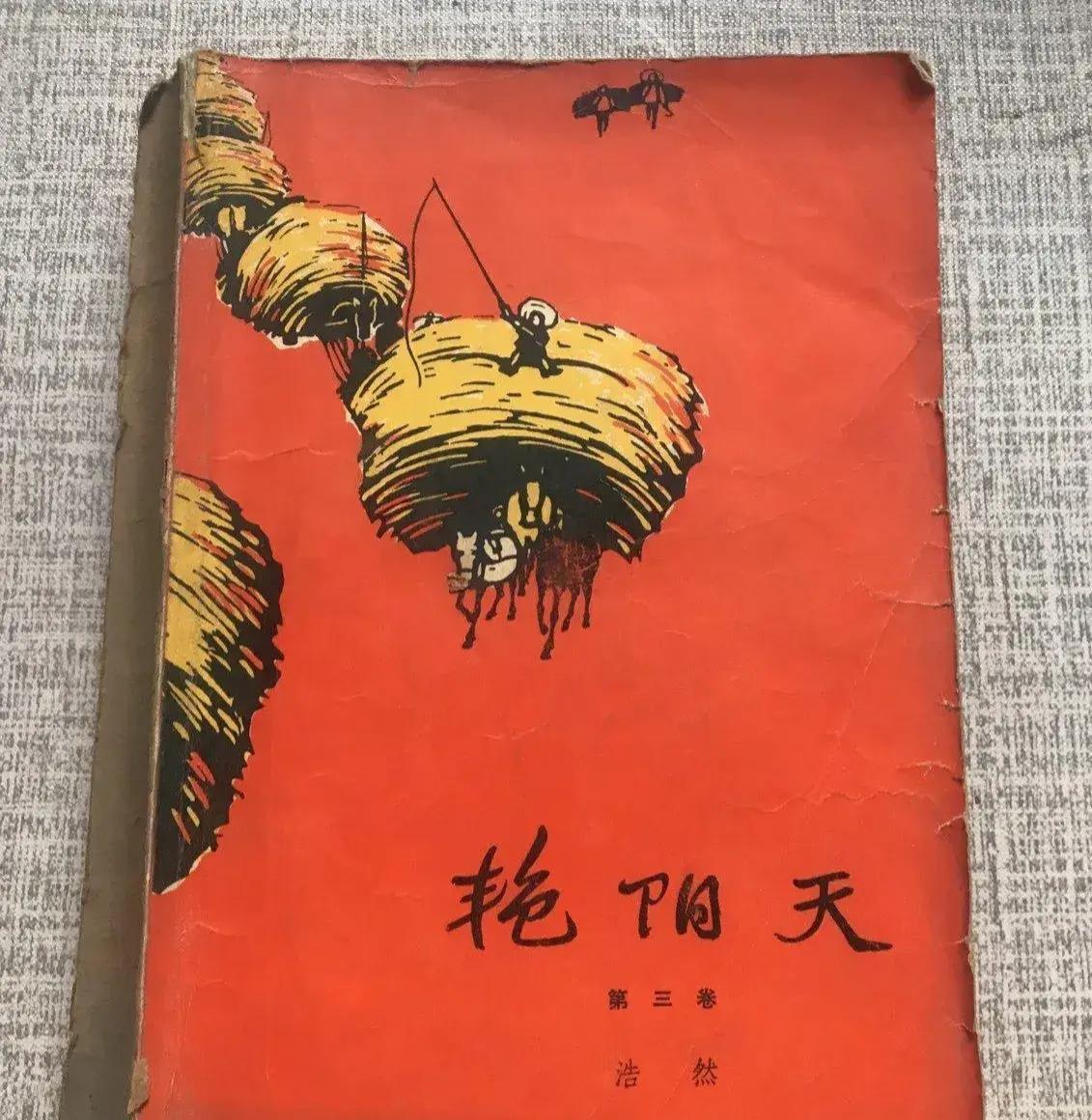

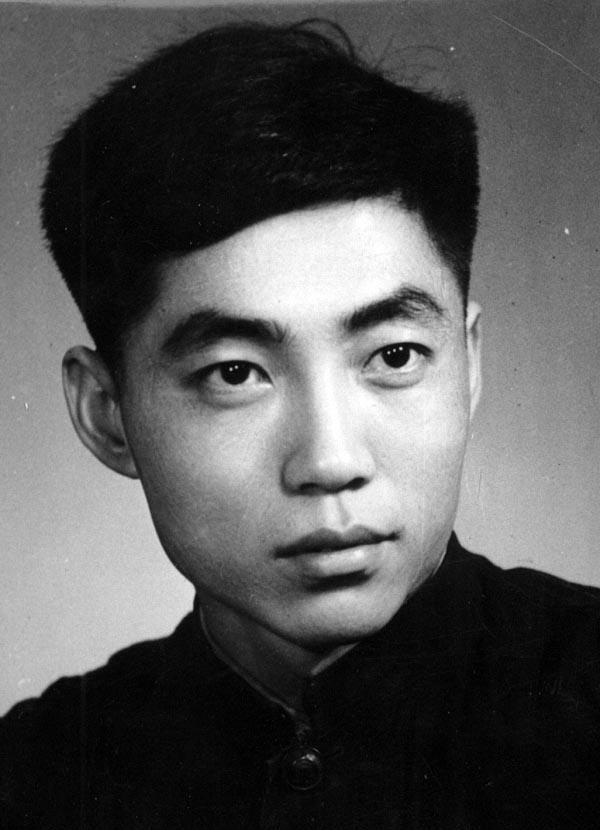

刘晓红在《新时期文学中的浩然评价》里明确提到,浩然的语言意义非凡,他开辟出了一条有别于五四知识分子写作的“艺术语言意识形态表达”新路径,也就是把农民口语、民间俗语巧妙地融入到现代国家意识形态的表达之中。这种独特的语言创作方式,在当时乃至整个文学发展历程中都有着独特的地位和价值。 浩然的文化教育背景其实并不深厚,他仅仅接受过三年小学和半年私塾的教育。但他的知识积累却有着丰富的来源。在少年时期,他如饥似渴地阅读了大量的民间故事、戏曲唱本和传统小说。像《三国演义》,这部经典之作中那波澜壮阔的历史画卷、性格鲜明的人物形象,如足智多谋的诸葛亮、忠肝义胆的关羽等,都深深地印在了他的脑海里。《东周列国志》里那些纷繁复杂的诸侯纷争、权谋斗争的故事,也让他对历史有了更深刻的认识。 到了青年时期,浩然进入了河北省团校,在这里他接触到了大量解放区文艺作品。这些作品充满了革命的热情和对新生活的向往,它们所传达的积极向上的精神,对浩然的思想产生了深远的影响。他从中感受到了革命的力量和人民的力量,也让他对文学与时代、与政治的关系有了新的认识。 后来,浩然在《河北日报》《俄文友好报》《红旗》等工作期间,又深入学习了大量党的政策和文件。这些政策和文件让他对国家的发展方向、社会的变革有了更清晰的了解,也为他的文学创作提供了丰富的素材和思想指引。他开始思考如何将党的政策、国家的意识形态融入到自己的作品中,让文学更好地为政治服务、为人民服务。 浩然从小在中原的乡土环境中长大,乡村的一草一木、一砖一瓦都深深地烙印在他的心中。他有着丰富的乡村生活积累,对乡村的生活习俗、人情世故都了如指掌。他深谙中国乡土道德与人伦关系,知道在乡村里,邻里之间要相互帮助、尊老爱幼、诚实守信。他擅长通过曲折、富有戏剧性冲突的故事来建构人物的行为和命运。在他的作品中,人物的性格往往不是单一的,而是复杂多面的。他们会在面对各种困难和诱惑时,做出不同的选择,从而展现出人性的光辉与弱点。 浩然的作品备受肯定的一个重要原因就是它的“泥土味”与“露水气”。“泥土味”的“土”,并不是指土气、落后,而是说它接近真实,来自民间。浩然的作品就像是从乡村的土壤里生长出来的花朵,带着泥土的芬芳。他笔下的人物、故事、场景,都是乡村生活中真实存在的。 在《喜鹊登枝》这部作品中,开头对女儿婚事的不同态度的描写就十分精彩。先是“飞来了两只花喜鹊,登在院子当中的桃树枝上”,这一描写充满了乡村的生活气息,喜鹊在中国文化中一直是吉祥的象征,它们的出现为故事增添了一份喜庆的氛围。接着是韩兴老头“把粪箕子往猪圈墙下边一丢,仰着脸,露着黄胡子,笑眯眯的望着花喜鹊,寻思着它们预兆的喜事儿”。这一动作和神态描写,生动地展现了韩兴老头对喜事的期待和喜悦。 浩然的小说语言没有知识分子那种过分修饰的书面语言,那种语言往往过于华丽、生硬,让人感觉与现实生活有一定的距离。同时,他也没有故意借用地方色彩浓郁、土味十足的乡村土话。有些作家为了表现乡村特色,会大量使用一些生僻、难懂的方言土语,虽然这样能够增加作品的地方特色,但也容易让读者产生理解上的困难。浩然的语言是一种文学化了的民间语言,它既保留了民间语言的生动、活泼,又经过了文学的加工和提炼,更加流畅、自然。 浩然作品的“新人”主题与浓郁的“泥土味”,吻合了当时文艺为政治服务、文艺与工农兵相结合的文学观念。在那个时代,文学被赋予了重要的政治使命,要为社会主义建设服务,要反映广大工农兵的生活和精神面貌。浩然的作品正好符合了这一要求。他笔下的新人形象,都是积极向上、勇于奋斗的,他们代表着新的时代精神。同时,他的作品又充满了“泥土味”,让读者能够感受到乡村生活的真实和美好。这种结合,使得浩然一进入文坛,即获得了文艺理论界的高度赞赏。