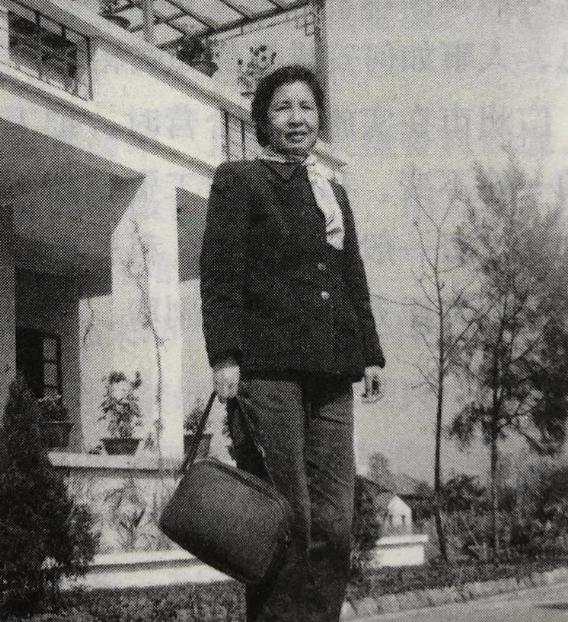

1998年,陶斯亮和哥哥石来发的合影,一母所生,但命运判若天渊 “妈,我回来了——”1952年10月的广州站月台上,23岁的石来发背着粗布行囊,声音夹着一丝颤抖。迎上来的曾志一把拉住他的手,却又顿在原地,仔细看了半晌才确信:面前这位肤色黝黑的壮小伙,正是自己别了二十三年的长子。那天夜里母子相拥而泣,车站昏黄的灯光下,汗水与泪水混在一起,烫得人心口发热。 时针拨到四十六年后,1998年的井冈山。快门按下瞬间,曾志的小女儿陶斯亮端坐在长椅右侧,西装配丝巾,神采飞扬;旁边的石来发穿着洗得发白的旧衬衣,双手搓在膝头,笑容腼腆。镜头把兄妹定格,却也把他们截然不同的轨迹定格。两人同母所生,却似生活在两条完全不同的铁轨上——一条通往城市霓虹,一条扎根山林炊烟。 究竟是什么将命运分流?主线还得从母亲曾志讲起。这位江西遂川的女红军,少年入伍,历经湘赣边烽火,胆子大到敢当面喊毛泽东“老毛”。然而,战争的烈焰首先烧到了她的家庭。1928年初冬,她的第一任丈夫夏明震在郴州战斗中牺牲,遗体草草安葬于文帝庙旁。两天后,曾志来不及祭奠,便随部队急行军。那一年,她怀着身孕行走在泥泞山道,心里揣着的既是骨肉,亦是革命。 同年腊月,石来发呱呱坠地。大雪封山,国民党第三次“会剿”已经逼至井冈山麓。曾志一个昼夜权衡——带着婴儿转移,可能葬送孩子;留下孩子,又不知还能不能回来。她最终把孩子托付给当地农妇赖凤娥,而赖凤娥的丈夫叫石礼保,于是“石”姓就这么落在新生儿身上。曾志在山雾中转身离去时,只对赖凤娥说了一句:“娃要是活下来,让他记得山上的红星。” 苦难却没给孩子留情面。石礼保战死沙场,赖凤娥病逝,他八岁便跟着外婆讨生活。米缸见底的日子,村民端来一碗番薯粥,他总要抢着干活再喝下最后一口汤。久而久之,瘦小的肩膀练出不合年龄的硬朗。 1931年,曾志辗转福建福州,与蔡协民并肩工作。同年,她生下次子,取小名“铁牛”。可革命经费告急,组织只得把男婴送给当地医生叶延环,换来一笔紧急活动资金。曾志咬碎银牙也没吭声;在她心里,保住地下网络就是保住更多生命。偏偏噩耗接踵而至,蔡协民同年被捕牺牲。夜深人静,曾志独坐油灯下,烟圈绕过眼眶,泪落无声,她反复默念:“孩子们,总有一天我会来接你们。” 1937年,她和陶铸以夫妻名义潜伏厦门,又添下一子。但战局陡变,婴儿再次被紧急送养,这一次去了一个湖北盐商遗孀家。五年内,两位伴侣先后牺牲,三个男孩漂散四方,曾志把所有柔情都塞进了枪膛,继续在阴影里穿梭。 胜利的曙光终于照进1940年代的延安。1941年,第四个孩子——女儿陶斯亮出生。不同于前三个儿子颠沛的童年,陶斯亮在窑洞、在黄土高坡的红歌里长大。延安的战士们见到小姑娘都会逗上一句:“小陶,来跳个秧歌!”她笑着行礼,稚气却朝气。也正是那几年,曾志暗暗发誓:这一次,无论如何要亲手把孩子抚养成人。 1949年,山河换了新颜。曾志担任组织系统领导,第一件私事便是打听三个儿子下落。1951年夏,井冈山区副区长柳辛林送来消息:“石来发还在老山沟,种田喂猪,人实在。”曾志星夜兼程赶到山里,却怕贸然认亲吓到儿子,硬是在人群后偷望了三天,直到柳辛林实在看不下去,才把母子牵到一处。正是文首那幕重逢。 认亲完,曾志想把石来发带走,送去读书、进工厂,重新规划人生。小伙子挠挠头,憨憨地说:“我是井冈山的人,祖母在这儿,乡亲们在这儿,我走不动。”曾志愣了半晌,长叹一声,转身拿出几件旧军装塞进他斗笠里,算是给儿子的惟一“嫁妆”。从此,石来发留在大井,成了一名护林员,后来还主动承担起守护烈士墓的任务。有人问他图什么,他笑着摆手:“我这辈子没打过大仗,就守点山,守点墓,也算还账。” 同一年,曾志通过多方打听,找回了“铁牛”——改名曾春华,彼时在东北某军工厂做炸药配方。他戴着厚厚的眼镜,跟母亲握手时有些拘谨,却难掩眉宇间的自豪:“妈,我现在是助理工程师。”那一刻,曾志终于尝到“失而复得”的甜。 至于小女儿陶斯亮,她的道路显然更平坦。延安时期,抗大护士杨顺清把她当成亲闺女保护;新中国成立后,她顺利考入医学院,从心脏科做起,一路成长为中国市长协会副会长、女市长分会执行会长。陶斯亮常调侃自己“半个医生半个官”,可她明白,母亲留给自己最重要的财富,其实是为大众做事的初心。 1998年那张合影传出后,不少人感慨:同一个母亲,怎么差距这么大?如果把人生比作一株植物,石来发像深山老松,扎根贫瘠也能昂首;陶斯亮则像城里的梧桐,享受雨露但也要经风。曾志没有厚此薄彼,时代与个人选择共同写就了结局。

评论列表