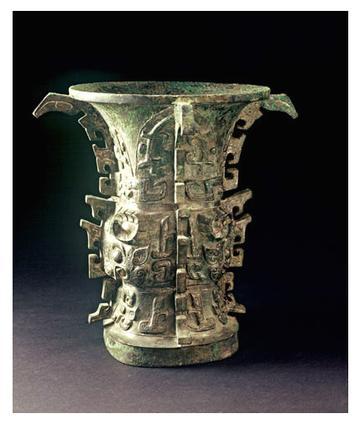

[太阳]1975年,一顶铜樽正要被送往日本展览,装箱前,专家马承源出于热爱,伸手在内部摸了一下,谁知,竟然有了意外发现,而这个发现竟然让无人问津的铜尊一下子变成国宝级文物...... (信息来源:央视网——尊内藏乾坤 “心中”有“中国”) 一件在主人眼里连30块钱都不值的废铜烂铁,怎么就另一群人眼中的国之重器? 1964年,宝鸡县的一场大雨冲垮了村民陈堆屋后的土崖。村民清理淤泥时,铁锹撞上一个硬物。拨开泥土,一个近40厘米高的青铜鼎赫然出现。 这鼎造型古朴,纹饰复杂,但陈堆看不出个所以然,索性当成粮缸。可这“粮缸”实在不好用,又沉又装不了多少米,时间一长,他越看越碍眼,便以30块钱的价格卖给了废品收购站。 宝鸡博物馆的工作人员在废品站巡查时,凭着职业敏感,一眼认出鼎身的饕餮纹,判断这绝非凡品。馆里当即将它“捡”了回来,不过,它身上最大的秘密,此刻依然沉睡着。 一件国宝的命运,常常系于一双慧眼。上海博物馆原馆长马承源,就拥有这样一双眼睛。 上世纪90年代初,他在香港古董市场,于一堆青铜器中瞥见一件铜鼎,鼎上隐约的“晋侯”二字,这让他心头一震,或许这两个字背后是西周一段重要的历史,意义非凡。 当时他资金匮乏,幸得同行范季融先生慷慨相助,协助他买下此鼎并捐赠给上博,避免一件珍贵的青铜器流落海外。后来鼎内壁洗出的铭文,更是给专家的研究提供了一些助力。 马承源的专业能力,是在日复一日的严苛标准下锤炼出来的。他1985年出任上博馆长后,成立青铜器研究部,为中国的青铜器研究立下了标杆。 他平时不苟言笑,对工作要求极高,下属提交的报告,哪怕只有一个错字或标点,也会被他毫不留情地打回来重做。这种近乎严酷的作风,正是他治学态度的写照。 他不断地通过具体工作,锻炼下属的研究水平。珍贵的铭文,他要求助手将手稿一笔一画反复抄写。一部书稿抄了一年多,看似枯燥,却让助手的青铜器形制学和古文字功底突飞猛进。 还有一次,他要为外宾讲解青铜器发展史,没有让库房保管员动手,而是让一位年轻研究员将三十多件青铜器,按照时代顺序一件件送上来。他讲一件,研究员就要送一件。 正是这种刨根问底的执着唤醒了那件“饕餮铜尊”。1975年,国家筹备文物外展,这件铜尊被宝鸡博物馆选中。马承源审查展品时心生疑惑:如此规制的青铜尊按常理必有铭文,为何器表寻不着? 他用放大镜一寸寸地检查,一无所获。他不死心,伸手到尊内壁仔细摸索。当指尖滑过光洁的内壁底部时,他隐约感到有刻划的痕迹。这下可把马承源给激动坏了,他立即安排对铜尊进行专业除锈。 随着层层锈迹被小心翼翼地剥离,内底122字的铭文终于重见天日。铭文清晰记述了周成王营建成周,并对宗室子弟“何”进行训诰的史实。 其中,“余其宅兹中国”一句,是目前所见“中国”二字最早的实物记录,它将“中国”一词的出现时间,从战国足足提早了数百年,有力地证明了“大一统”的观念在西周初期就已萌芽。 这尊铜鼎的价值瞬间改写,它也因此得名“何尊”,成为当之无愧的“镇国之宝”。 一件件青铜国宝,从泥土中醒来,有的曾被视作废品,有的险些流失海外。 它们最终能重焕光彩,回归其应有的历史地位,偶然的发现固然重要,但更离不开像马承源这样一代代文博工作者的专业、执着。 他们用知识与责任感,拂去历史的尘埃,让冰冷的青铜开口说话,讲述着中华文明的源远流长。 而我们今天该如何接好这一棒,让更多深藏于角落的文明印记,被发现、被读懂、被更好地传承下去?

![有点过于逆天了…是真的吗?[捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/1825690052973938538.jpg?id=0)