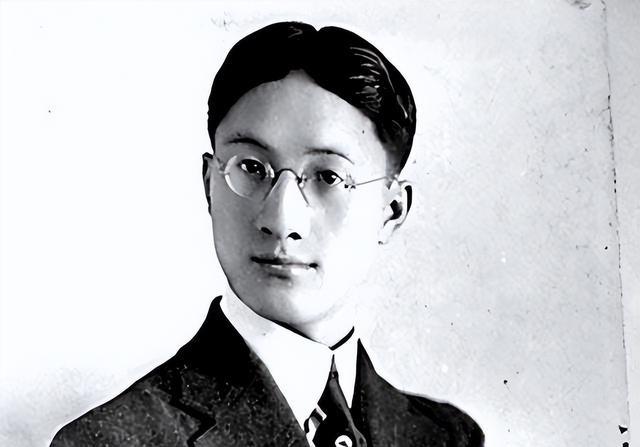

上世纪40年代末徐志摩的儿子徐积锴张粹文夫妇在美国 徐积锴1918年出生在浙江海宁,是徐志摩和张幼仪的独子。1931年徐志摩飞机失事去世时,他才13岁,家里就剩他和妈妈张幼仪。张幼仪不是一般人,独自撑起家,既做服装生意又管银行的事,把徐积锴拉扯大,还供他上学。他在上海交大读了土木工程,跟父亲的文学路完全不一样。毕业后在上海信托局干工程,挺踏实的。张粹文是他的老婆,具体背景资料不多,但她家挺重视教育,俩人40年代初结的婚,日子过得平稳。后来中国内战打得乱七八糟,1947年社会动荡,很多人选择出国,他们也决定去美国找新出路。 1947年,徐积锴和张粹文坐船到了纽约。那时候他们英语都不咋地,交流全靠硬着头皮上。徐积锴找了份建筑公司的工作,靠着土木工程的专业底子站住脚,开始参与桥梁和道路的项目。不过语言不通是个大问题,他在工地听不懂指令还闹过乌龙,只能咬牙学。张粹文在家管家务,去唐人街买菜,用蹩脚的英语跟人砍价。俩人慢慢适应,晚上聊聊白天的事,互相打气。那年代在美国的中国人不多,他们靠着华人社区的聚会缓解乡愁,也认识了些新朋友。 熬过最初的艰难,徐积锴的事业慢慢上了轨道。50年代美国基建热火朝天,他参与了不少项目,收入稳定下来。他们生了四个孩子,三女一男,孩子在美国长大,英语说得比中文溜,家里虽还保留点中国习惯,比如春节包饺子,但下一代跟中国的联系淡了。张粹文在家操持,把日子过得有条理。徐积锴没继承父亲的文学才华,但他用工程师的踏实,在美国闯出一片天。俩人低调生活,退休后住郊外小屋,种点果树,过得挺平静。 徐积锴2007年去世,活了90岁,张粹文几年后也走了。他们的孩子孙子在美国生根,家族延续下来。徐积锴没写诗,但他和张粹文用自己的方式,活出了韧劲。他们的故事不是啥传奇,但很真实,反映了那时候很多中国移民的经历。离开故乡,语言不通,啥都得从头学,这种坚持挺不容易的。他们没啥惊天动地的成就,可就是这种普通人的努力,让人觉得接地气又有力量。 想想看,上世纪40年代末的中国,战乱、经济崩盘,多少人被迫背井离乡。徐积锴和张粹文只是其中一小部分。他们去美国不是为了啥大梦想,就是想过安稳日子。这种选择在当时很普遍。到了美国,语言、文化、工作的压力接踵而至,他们没退缩,一步步往前走。这种经历,跟后来几代移民的奋斗其实挺像的。时代变了,但那份想站稳脚跟的心没变。 徐志摩是诗人,活得浪漫,死得也轰轰烈烈。徐积锴完全不一样,他走的是实用路线,学工程、干实事,没一点文艺范儿。他晚年偶尔翻翻父亲的诗集,可能也感慨这父子俩的人生咋差这么远。但他没活在父亲的光环里,而是靠自己双手在美国闯出一条路。这种反差挺有意思,徐志摩的才华没传下来,可张幼仪的坚韧倒是在他身上有了影子。 刚到美国时,他们常去唐人街,买点熟悉的食材,做点中式饭菜。后来生活稳定了,搬到郊外,房子不大但够用。退休后种点果树,日子简单却充实。这些细节听着不起眼,但特别真实。那时候移民生活就这样,没啥花哨,就是靠双手一点点攒起来。他们没啥豪宅名车,可这种朴实反而让人觉得亲切。 他们的四个孩子在美国长大,中文不太会说,对中国的记忆也模糊了。这其实很常见,移民第二代跟老家渐行渐远,融入当地是自然趋势。徐积锴和张粹文可能也有点失落,但也没法强求。春节包饺子这种传统还在,可孩子的世界已经完全不一样了。这种文化断层,是很多移民家庭都有的故事。 徐积锴和张粹文的故事,没啥戏剧性,但就是这份平淡里的坚持,让人觉得有分量。他们不是名人,没干过啥大事,可他们在异乡扎根,把日子过好,也是一种成功。那年代的中国移民,多少人跟他们一样,默默努力,撑起家庭。他们的经历,像一面镜子,照出那代人的辛酸和希望。