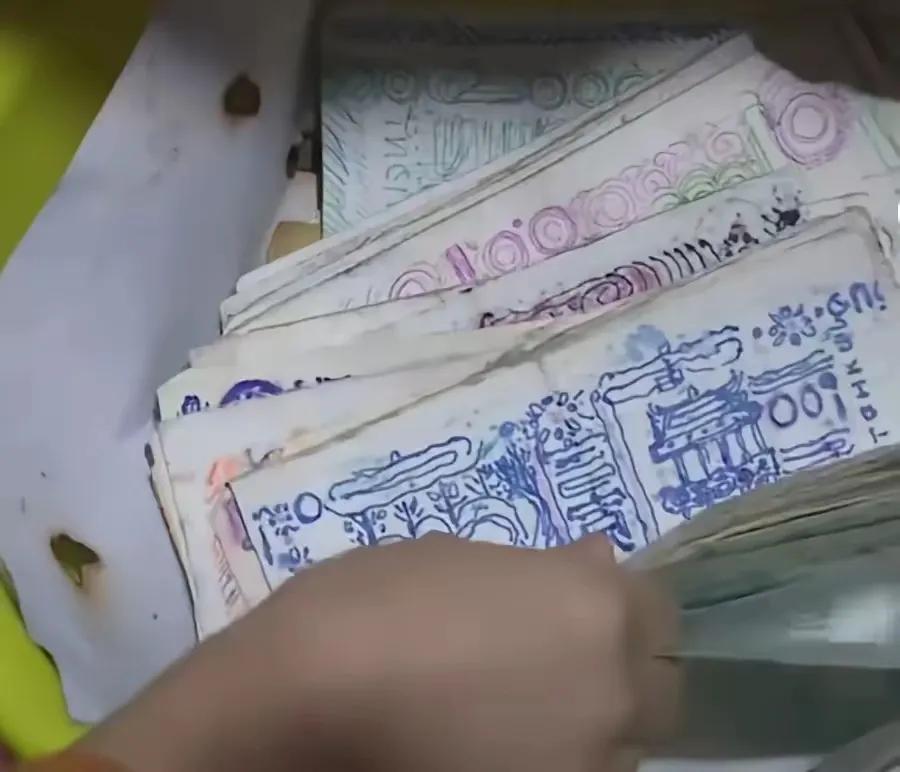

1990 年深秋,福建泉州的一处建筑工地尘土飞扬。28 岁的朱家明攥着皱巴巴的汇款单,站在脚手架上望着远处。这是他离开老家的第三个月,口袋里的钱刚够给母亲徐淑芬寄去买药的费用。他低头摸了摸口袋里磨得发亮的身份证,心里盘算着再干半年就回家盖新房。 ”轰隆 ——” 一声巨响划破午后的闷热。西侧刚砌好的围墙突然坍塌,飞溅的砖块砸中了脚手架的支撑柱。朱家明只觉得脚下一软,整个人像断线的风筝般从三层楼高的架子上翻落。 工友们七手八脚地把他抬上三轮车,颠簸着送往附近的乡镇医院。“颅内出血,压迫神经了。”医生拿着模糊的 X 光片摇头,“命能保住,但脑子可能要受影响。” 在医院躺了半个月,朱家明终于能勉强坐起来。可当工头问他家住哪里时,他只是茫然地张着嘴,喉咙里发出 ”嗬嗬”的声音。他记得自己是来打工的,却怎么也想不起家乡的具体名字,只隐约觉得那地方跟 ”水”有关。 更要命的是,揣在裤兜夹层里的身份证,在坠落时被钢筋勾破口袋弄丢了。出院那天,他攥着工头塞来的两百块钱站在医院门口,看着车水马龙的街道,突然不知道该往哪里走。 接下来的十年,朱家明成了福建大小工地里的 “幽灵”。他说话不利索,手脚也因为脑部损伤变得有些迟缓,右手总是不自觉地颤抖。老板们看他身材壮实还肯卖力,偶尔会留他干几天活,但大多时候干不满一周就会被赶走。 ”你看他那手抖的,搬个砖都能砸到脚!”有次在莆田的工地,包工头指着他的鼻子骂,”今天结了工钱赶紧滚,别在这儿碍事!” 朱家明低着头,把皱巴巴的钞票小心翼翼地塞进内衣口袋。他知道自己笨,只能用加倍的力气来弥补。别人扛一袋水泥,他咬着牙扛两袋;别人休息时,他还在清理工地的碎石。 可即便这样,还是常常被嫌弃。没有活干的时候,他就蹲在工地角落啃冷馒头,或者等到夜深人静,拖着麻袋去翻垃圾桶,捡些塑料瓶换钱。 2000 年春天,在泉州的一个建筑工地上,他遇到了来自浙江的谭万刚夫妇。当时谭万刚正带着几个老乡承包外墙装修的活,雷丽珍在工地给大家做饭。 谭万刚夫妇来自浙江农村,见他老实巴交的样子,动了恻隐之心。“我们这儿正好缺个搬材料的,你要是愿意,就留下吧。”雷丽珍把一碗热面条塞到他手里,”先吃点东西暖暖身子。” 朱家明在谭万刚的工地上干得很卖力。虽然说话不利索,但他眼神里透着实在,交代的活总能认认真真完成。谭万刚夫妇看在眼里,渐渐对这个沉默的男人多了几分关照。 有天收工后,雷丽珍去工地宿舍找他,推开门差点被刺鼻的气味熏退。十几个人挤在临时搭建的棚屋里,朱家明蜷缩在最角落的木板上,盖着一件看不出颜色的破大衣。 “吃饭抢不过别人,住得也跟猪窝似的。”雷丽珍回来跟谭万刚念叨,“要不… 让他跟我们回去住吧?” 他们在工地附近租了间 30 平米的房子,一家三口挤着住已经够局促了。谭万刚犹豫了两天,最终还是在房间角落用木板隔出一个小隔间,铺了张旧床垫。”以后你就住这儿,”他拍着朱家明的肩膀,”跟我们搭伙吃饭,不用再去抢了。” 朱家明看着那扇挂着蓝布帘的小隔间,突然 ”扑通”一声跪了下去。他说不出感谢的话,只是不停地磕头,额头上很快就磕出了红印。 从那以后,朱家明把谭家当成了自己的家。每天天不亮就起床,帮着雷丽珍挑水、劈柴、打扫院子;工地上的活更是抢着干,重活累活从不含糊。雷丽珍看他总是穿那几件旧衣服,就找了谭万刚的旧衣裳给他改;知道他爱吃面食,每周都会特意蒸几锅馒头给他留着。 有次谭万刚的儿子发高烧,深夜里拦不到车,是朱家明背着孩子跑了三公里路送到医院。看着他气喘吁吁地蹲在急诊室外,手还在不住颤抖,雷丽珍突然红了眼眶:”这哪是雇来的工人,简直是家里人啊。” 2005 年,雷丽珍怀了二胎,夫妻俩决定回浙江老家发展。临走前,他们拿着朱家明的照片跑了好几个派出所,想帮他找家人,可查遍了带 ”水”字的地名,都没有符合条件的失踪人口记录。 “跟我们回浙江吧?”谭万刚最后问他。 他跟着他们去了浙江,就给他们的孩子做了舅舅,他在浙江待了好多年。直到2020年看到电视,听到了“贵州赤水”这个地方,他才想起了自己的老家。 几经查找,贵州根本就没有走丢一个“朱家明”的人,直到查到一个叫80多岁的老人家徐淑芬,这才知道她的儿子就是1990年到福建打工就失踪了的朱家明。 朱家明回家去了,他看到了白发苍苍的老母亲,他的父亲早就过世了,母子俩紧紧相拥,朱家明没有再跟着雷家夫妻俩回老家。 如今的朱家明,在老家开了家小小的杂货铺,。 徐淑芬老人总跟街坊邻居念叨:”要不是遇到好人,我儿子可能这辈子都回不来了。”她特意给谭家送去一面锦旗,上面写着 ”千里寻亲路,人间有真情”。 这场跨越 27 年的等待,17 年的收留,最终在泪水与欢笑中圆满落幕。