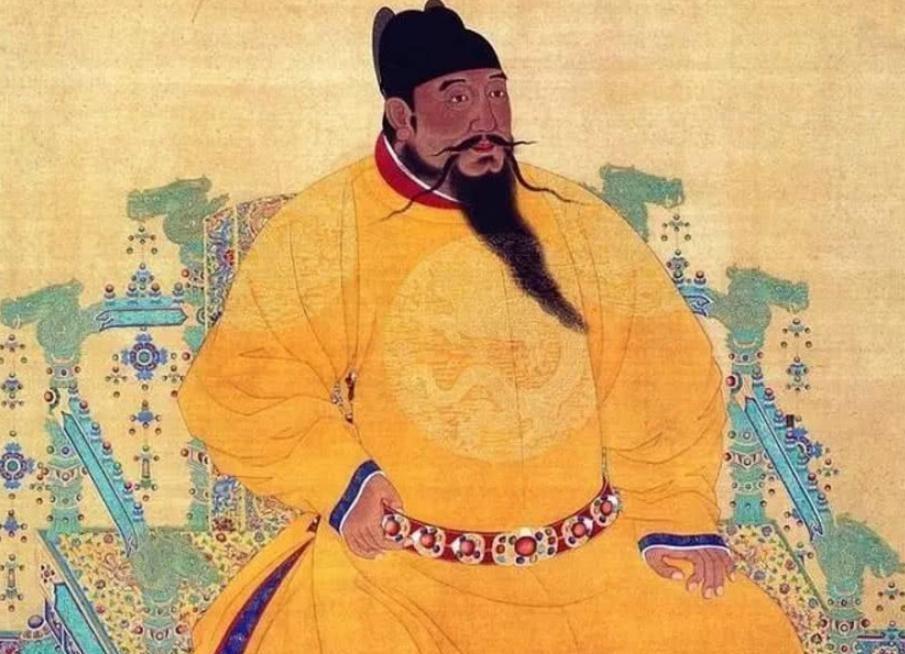

朱棣还是牛逼的,抢了皇位没有骄奢淫逸,还要开疆拓土,确实靠谱,朱棣有两个军事老师,第一个少年时期他就跟着常遇春大将军,教会给了朱棣“勇”字诀,第二个就是他老丈人徐达大将军,教会了他“谋”字诀。 明朝的故事里,朱棣始终是个特别有力量的人物。他不是那种自带圣人光环的皇帝,也不是后宫深宅里长大的纨绔子弟。他的少年时代就在边疆军营里摸爬滚打,和父亲朱元璋那种农民起家的苦出身比起来,也带了点野性。正是这样的成长环境,加上家族中的两位大将对他的影响,才慢慢把他锻造成一个敢打敢拼又善于算计的皇帝。 常遇春是朱棣少年时的榜样,军中有谁不服他?这位大将军的性格特别直接,做事不拖泥带水,行军打仗几乎不要命。朱棣十几岁的时候就在他的营帐里混,练兵、操枪、骑马,什么都不含糊。常遇春有个习惯,带兵打仗时喜欢亲自冲锋,生怕后面人学不来。朱棣跟着他耳濡目染,很早就明白了一个道理:临阵一秒钟的犹豫,可能就是身死道消。也正是这样的战场记忆,成了朱棣性格里“狠”和“快”的底色。到了后来,多少次大风大浪、阴差阳错,他总有办法冷静下来抓住转机,这种本事不是书本里学来的。 如果说常遇春教给朱棣的是“勇”,那徐达教的就是“谋”。说起来,这两人的风格完全相反。徐达有耐心,也有远见,不急不躁,特别擅长算大账、做布置。他和朱棣关系近,既是朝中大将、又成了朱棣的岳父。朱棣从徐达那儿学会了怎么收拾残局、怎么把各种复杂人事理顺、怎么在大势未明时先藏好后手。徐达经常跟他说:做大事,要舍得熬夜琢磨,也要舍得慢一点,不要被情绪推着走。朱棣用一辈子把这些教训都变成了自己的本事,特别是在后来的靖难之役,北方地盘狭小、南军人多势众,但他总能算好路数,遇事也不怕拖长战线。别人以为他会硬拼到底,他偏偏能沉住气,给对手下绊子,等机会成熟再一口吞下。 朱棣骨子里的狠劲,和这两位名将的“勇”“谋”混在一起,造就了后来的永乐皇帝。其实他在北平做王的那些年,是明朝最危险的时候。朝廷看他不顺眼,时时处处提防着。北方边境又是蒙古人活动最频繁的地方,随时可能起兵。朱棣不是没想过和平过日子,但局势根本不给他喘息机会。建文帝上台没多久就开始削藩,明面是为了削弱王权,其实就是要断掉叔叔们的后路。朱棣感觉自己要完蛋了。眼看手里的兵马被调走、心腹被监视,他被逼到悬崖边上,这时候不反,等于等死。 靖难之役一打就是三年多。开始的时候,朱棣的军队远不如南方,北平就那么一块地,兵力有限。大家说他疯了,可他认准了一件事——不拼就是死路一条。这个时候,常遇春教他的“勇”特别管用,遇到危险不是退缩,而是主动找机会破局。有几次真的快撑不住了,朱棣甚至亲自带骑兵夜袭,把对手打得措手不及。有时候你不得不服,战场上的那点气魄,真不是书生意气能比的。 打到南京城下,天下已经翻了天。建文帝到底是死是活,谁也说不清。朱棣成功登基,表面上赢得了一切,可实际上,困境才刚刚开始。天下人对他这个“抢来的”皇位议论纷纷,南方士人骨子里不买账。哪怕他杀得人再多,也没法杀尽心里的不服气。这就是朱棣内心最大的焦虑,所谓“合法性危机”,一句话就是,这个皇位,他自己都觉得坐得不安稳。传说建文帝下落成谜,民间关于“帝王归隐”、“寺庙藏龙”的故事一代代传下去,连朱棣本人都不敢轻信“天下归心”这种话。朝廷里明面上大家归顺,其实不少大臣心里憋着劲,等机会再翻盘。朱棣也不是傻子,他很快明白,光靠刀剑撑不住一辈子。 怎么办?朱棣的解决办法很直接。他知道人心难测,就用大工程绑住这些人。修《永乐大典》成了他治理天下的标志。修书这种事情,能看出一个皇帝有没有野心。朱棣直接动员天下士人,让他们没工夫讲闲话,没精力搞小动作。表面上,这是文化昌明,其实是政治大棋。读书人都成天埋头查资料、抄书、分类、校对,累得连饭都顾不上吃,还哪有心思整天嘀咕“正统不正统”?再说,编这样的大典,本身就能把“永乐”两个字和“国力鼎盛”绑定在一起,后人怎么看,都绕不开他。很多人觉得朱棣其实并不热爱读书,他在意的是人心,是士人的支持,是历史留下的评价。只要这些人认可了自己,外面风言风语就不那么可怕了。 这还不够。朱棣更厉害的地方在于他对国家机器的操控。他迁都北京,看起来只是个人喜好,其实有一大堆政治考量。北方靠近蒙古,是战略要地。南方虽然经济发达,但朝廷放在南方太久,难免让人心思各异。他花大力气修大运河,就是要把南北拧成一股绳,保证粮食和物资源源不断送到北京。明朝的官员谁不知道,水路一通,天子说话的底气就不一样。 整个朱棣的一生,都像一部浓缩的明初历史。他不是靠出身、不是靠祖宗光环,而是真刀真枪闯出来的皇帝。他敢打敢拼,遇事有主意,敢于冒天下之大不韪,也能安抚人心、顺应潮流。无论史书怎么评价“靖难篡位”,无论民间怎么流传建文帝未死的传说,朱棣都用自己的一套办法稳住了天下。