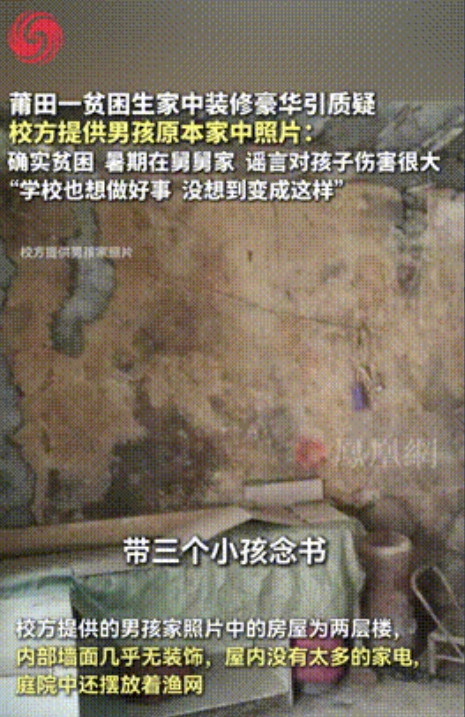

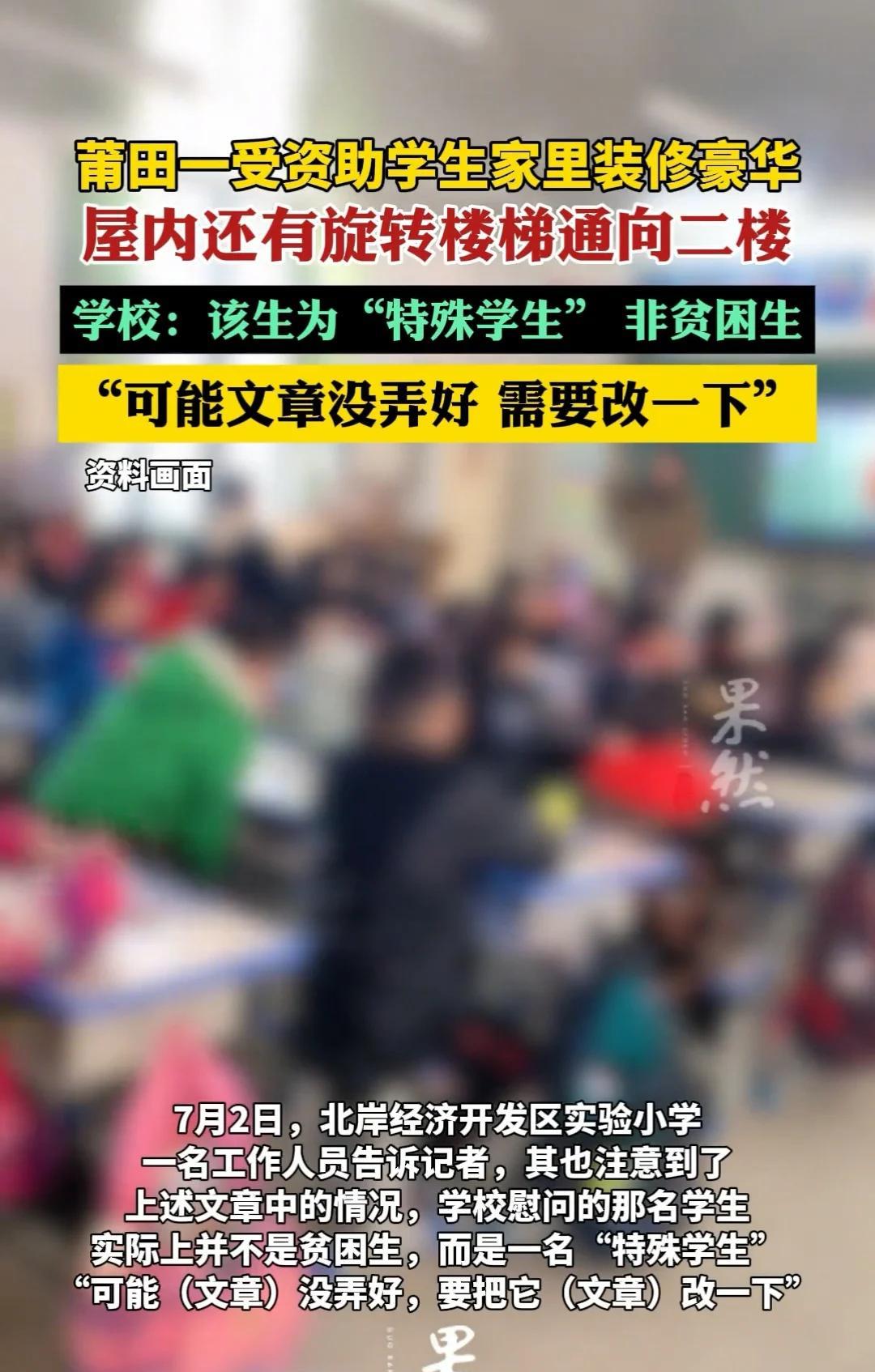

莆田,慰问团给“贫困生”送书包、送被子。但图片中所谓“贫困生”家中装修豪华,还有旋转楼梯。最后,学校称文章内容有误,该学生并非贫困生,而是特殊学生,只是写错了而已。 据齐鲁晚报7月2日报道,一所小学发布的一篇慰问学生的文章引发网友热议,上演了一场“图片与文字不符”的尴尬乌龙。 文章本意是宣传学校慰问团关怀贫困生的事迹,这本该是传递温暖的正能量内容,却因配图“露馅”——文中贫困生家庭装修豪华,还有旋转楼梯,与大众认知里“贫困生”的家庭处境反差强烈,瞬间让网友大跌眼镜:“贫困生家庭这条件?难道对‘贫困’有什么误解?” 学校发现问题后紧急删文。记者联系校方工作人员,得到回应:确实给该学生送过书包、被子,但写错了身份!这名学生是特殊学生,并非贫困生,是写作时没仔细检查,误将“特殊学生”写成“贫困生”,才闹出乌龙,校方称会纠正错误后重新发布。 这场“文字事故”引发网友连环追问:一篇文章几百字,“贫困生”还是核心内容,怎么能写错?到底是工作人员粗心,还是另有隐情? 也有人猜测“学校不至于故意给自己找骂,大概率是真弄错了”,但更多人担忧:要是真把资助给错了对象,真正需要帮助的孩子没得到支持,反而让不需要的“享受”福利,对贫困生群体才是更大的不公! 目前,校方虽解释是笔误,但如何避免类似“张冠李戴”、保障资助精准性,仍值得深思——毕竟,公益慰问容不得半点马虎,每个字都该对受助群体负责,否则好心也会变“闹心”,寒了真正需要帮助的人的心。 一、学校将特殊学生误写成贫困生并公开相关信息,是否违法? 《政府信息公开条例》第十四条规定,行政机关不得公开涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的政府信息。但是,经权利人同意公开或者行政机关认为不公开可能对公共利益造成重大影响的涉及商业秘密、个人隐私的政府信息,可以予以公开。学生的家庭经济状况和身份信息属于个人隐私范畴。 学校未经准确核实,将特殊学生误写成贫困生并公开,若公开内容包含学生及其家庭敏感信息,侵犯了学生隐私权,违反了上述条例。即便信息有误,未经授权公开隐私信息也是不合法的,除非公开是为了公共利益且经过严格评估。 二、如果是故意将非贫困生写成贫困生骗取资助,会有什么法律后果? 《刑法》第二百六十六条规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产 。 如果骗取的资助金额达到一定标准,可能构成诈骗罪。同时,教育部门相关规定也会对违规骗取资助的行为进行处理,如取消资助资格、追回资助款项等。 故意将非贫困生写成贫困生骗取资助,本质是通过欺骗手段获取公共财产。若资助金额符合刑法中诈骗罪的数额标准,涉事人员将面临刑事处罚;即使未达刑事立案标准,也会依照教育管理规定被追究责任,收回被骗取的资助资金。 三、公众对学校这种失误产生质疑,有权要求学校公开贫困生认定和资助的哪些信息? 《政府信息公开条例》第十九条规定,对涉及公众利益调整、需要公众广泛知晓或者需要公众参与决策的政府信息,行政机关应当主动公开。教育部关于学生资助工作的相关规定也强调,资助项目、申请条件、评审过程、资助结果等信息应公开透明 。 公众基于对教育资源合理分配和公平性的关注,有权要求学校公开贫困生认定标准、申请流程、申请人材料审核情况、最终认定名单以及资助款项发放明细等信息,以确保资助工作公正、透明,接受社会监督,保障公共资源合理使用 。

![男朋友一家,想要我的彩礼装修房子[裂开]](http://image.uczzd.cn/214579400386171161.jpg?id=0)