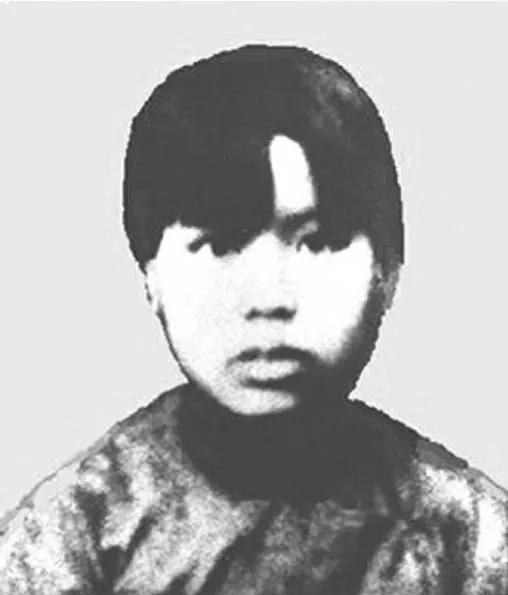

1941年,在陕北延安的毛主席突然收到了一封来自家乡的信,族人要重新修订毛家族谱,询问他对妻子罗一秀有什么建议。 那是1907年的韶山冲,14岁的毛泽东还在私塾读书。父亲毛顺生突然把他叫回家,说要为他举办婚礼。新娘是邻村18岁的罗一秀,按当时的标准算是大龄姑娘了。 这场婚礼注定不会圆满,当地老人回忆说,婚礼当晚,新郎官直接抱着被子去了书房,拒绝与新娘同房。 罗一秀并没有因此怨恨,她每天天不亮就起床挑水做饭,把公婆照顾得无微不至。在那个年代,这样的媳妇已经算是完美了。可惜这段有名无实的婚姻只持续了三年,罗一秀就因病去世了。 更有趣的是,1910年毛泽东准备离家求学时,罗家竟然提出让罗一秀的妹妹罗一姑来续弦。17岁的毛泽东这次态度更加坚决。 这个决定彻底改变了他的人生轨迹,如果当时答应了续弦,也许就没有后来的革命家毛泽东了。从某种程度上说,正是这段被迫的婚姻让他对封建礼教产生了深深的厌恶。 多年后,毛泽东特别关注妇女解放和婚姻自由问题。他写道:“要推翻地主武装,推翻祖权、夫权。”这些观点的形成,很可能与他14岁时的亲身经历有关。 时间快进到2013年,罗一秀的侄孙罗正林,老人家中至今还保存着族谱,上面清楚地写着:“罗氏适毛,无出,早殁。”短短八个字,记录了一段历史。 韶山毛泽东纪念馆里,现在还保存着当年的族谱原件。1993年重修族谱时,按照毛泽东1941年的意见,正式记录了这段婚姻。虽然只是寥寥数语,但对于了解一代伟人的成长轨迹来说,却是珍贵的史料。 这个故事告诉我们,即使是在14岁的年纪,毛泽东就已经表现出了对传统秩序的质疑和反抗。这种叛逆精神,后来成为他投身革命的重要动力。 罗一秀虽然只在毛泽东的人生中出现了三年,却在无意中推动了历史的进程。她的存在让这个韶山少年更早地认识到封建制度的弊端,为他日后的思想觉醒埋下了种子。 如今走在韶山的田间小道上,很难想象100多年前这里发生的故事。那个拒绝包办婚姻的14岁少年,最终成为了改变中国命运的人。而罗一秀的后人依然生活在这片土地上,默默守护着这段历史记忆。 这段往事提醒我们,历史往往由无数个看似微不足道的瞬间组成。一次拒婚,一次离家,一封家书,都可能在历史长河中激起不小的涟漪。[666] 信源: 中央文献研究室《毛泽东年谱》 韶山毛泽东同志纪念馆档案 《湖南日报》1986年9月18日刊 央视《国家记忆》2013年11月专题