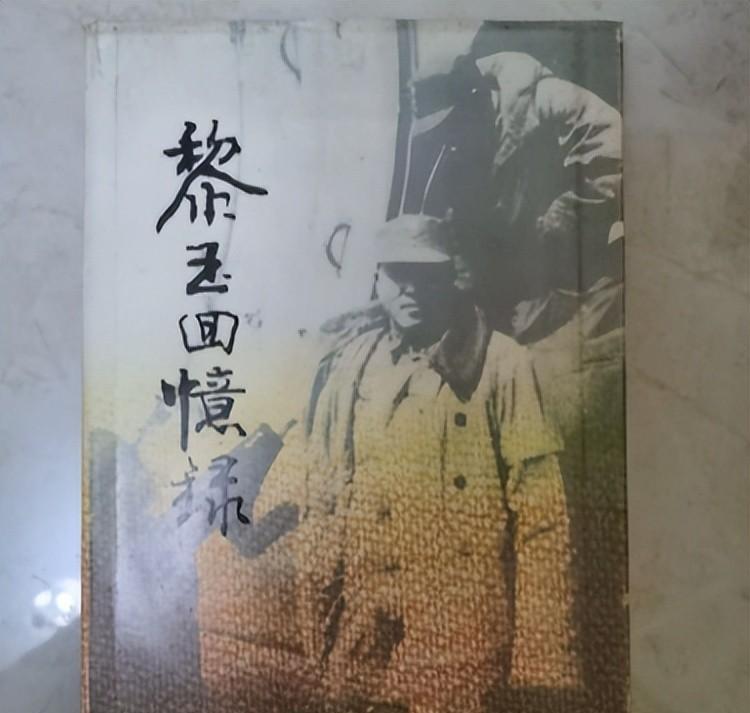

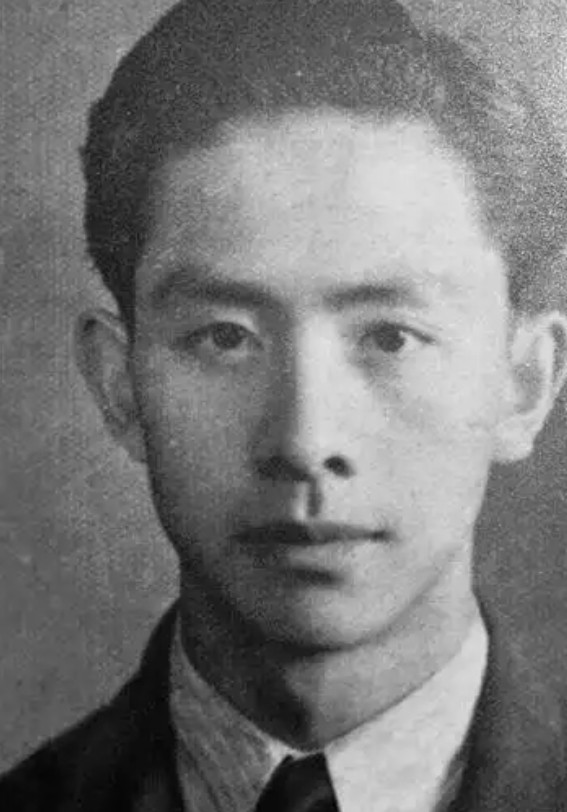

1973年,大特务徐远举睡到半夜,突然鼻孔流血,紧急送医后,也没抢救过来,上级得知后,下令彻查死因,18年后,他的女儿徐继红跑来“兴师问罪”。 1973年2月19日凌晨3时15分,北京功德林战犯管理所值班室突然接到紧急呼叫。 59号监舍内,68岁的徐远举鼻腔大量出血,血压飙升至210/130,意识模糊。 值班医生王志华立即展开抢救,但这位曾经手握生杀大权的军统少将,最终没能熬过这个寒冷的冬夜。 两天后,《北京日报》在第三版刊登了一则简短讯息:“战犯徐远举因脑血管意外病故。”寥寥数字,为这个争议人物的人生划下句号。 然而,中央统战部却对此事高度重视,当即成立专项调查组,要求“彻查每一个医疗环节”。 徐远举这个名字,对于经历过那段血雨腥风岁月的人来说,意味着恐惧与仇恨。 1949年重庆“11·27”大屠杀中,正是他下达了“全部处决”的手令。重庆市法院1951年判决书明确记载,这道命令直接导致包括江竹筠在内的200多名革命者遇难。 更令人震惊的是处决的规模,重庆市委党史研究室2019年公布的档案显示,仅在1949年9月至11月短短三个月内,经徐远举签发的处决令就多达137份。每一份文件背后,都是一个鲜活生命的消逝。 但在功德林的高墙内,这个昔日的刽子手却呈现出完全不同的面貌。 管理所的工作记录显示,徐远举能够背诵《论持久战》全文,在缝纫组制作的中山装针脚密实,质量上乘。这种反差让许多人感到困惑。 1959年,新中国首批特赦名单公布,徐远举的名字并不在其中。 管教干部张颖在当日工作日志中记录下了这样一幕:得知消息后,徐远举情绪激动,当场撕毁了学习笔记。然而第二天,他却主动找到管教人员,递交了一份手写的检讨书。 这种矛盾的心理状态在1964年达到了顶点,在那份至今保存在国家音像档案馆的录音中,徐远举详细交代了渣滓洞的刑讯过程,声音平静得令人毛骨悚然。 但当涉及杨虎城将军的死亡时,他却坚决否认:“杨将军的事是毛人凤直接指挥的,我接到命令时人已经没了。” 这种“选择性坦白”让专案组颇为头疼,一方面,徐远举能够详细描述自己的罪行;另一方面,他又试图为某些更严重的罪名开脱。这或许反映了一个罪犯内心深处最后的挣扎。 时间来到1991年春天,一个意外的访客打破了功德林旧址的宁静。徐远举的女儿徐继红从香港回到北京,手中握着一份境外媒体的报道。 她径直找到了时任副所长王耀霖,开门见山地问:“他们说我父亲是被灭口的,这是真的吗?” 面对质疑,工作人员搬出了当年厚厚的病历档案。记录显示,徐远举长期患有高血压,在死亡前三天还曾在医务室拒绝服用降压药。这个细节在公安部1993年出版的官方记录中得到了印证。 更耐人寻味的是徐远举留下的那封未寄出的家书,信件现在静静躺在重庆歌乐山革命纪念馆的展柜里,字迹工整地写着对女儿学习技术的叮嘱,却对自己的过往罪行只字不提。 这种刻意的回避,或许正是他内心真实状态的写照。 中国社科院研究员在分析这一现象时指出,部分战犯虽然能够接受政权的更替,却始终难以面对内心的道德审判。 他们可以学习新的理论,可以参加劳动改造,但要彻底清算自己的罪恶,却需要超越常人的勇气。 如今在功德林旧址的陈列室里,还保存着徐远举生前正在缝制的那件棉衣。令人吃惊的是,在棉衣的领口内侧,歪歪扭扭地缝着两个字:“悔过”。 这两个字的针脚并不工整,似乎是在深夜时分偷偷缝上的。 这件棉衣成了徐远举人生最后阶段的真实写照,表面上,他积极参加劳动,认真学习理论;内心深处,他也在进行着激烈的自我斗争。 这种强烈的身份撕裂,或许正是压垮他的最后稻草。 18年后女儿的那次质疑,实际上触及了一个更深层的问题:一个曾经双手沾满鲜血的人,是否真的能够获得内心的平静? 从徐远举在功德林的种种表现来看,答案或许是否定的。他可以背诵理论,可以劳动改造,但无法逃脱良心的谴责。 重庆歌乐山烈士陵园里,徐远举的名字仍然刻在“11·27”事件责任者的黑色石碑上。 而在北京功德林旧址,那件缝着“悔过”二字的棉衣依然在无声地诉说着什么。 历史不会因为一个人的死亡而改变,但它会记住每一个选择的代价。 【信源】大特务徐远举的后半生——人民文摘 [狗头]K0701