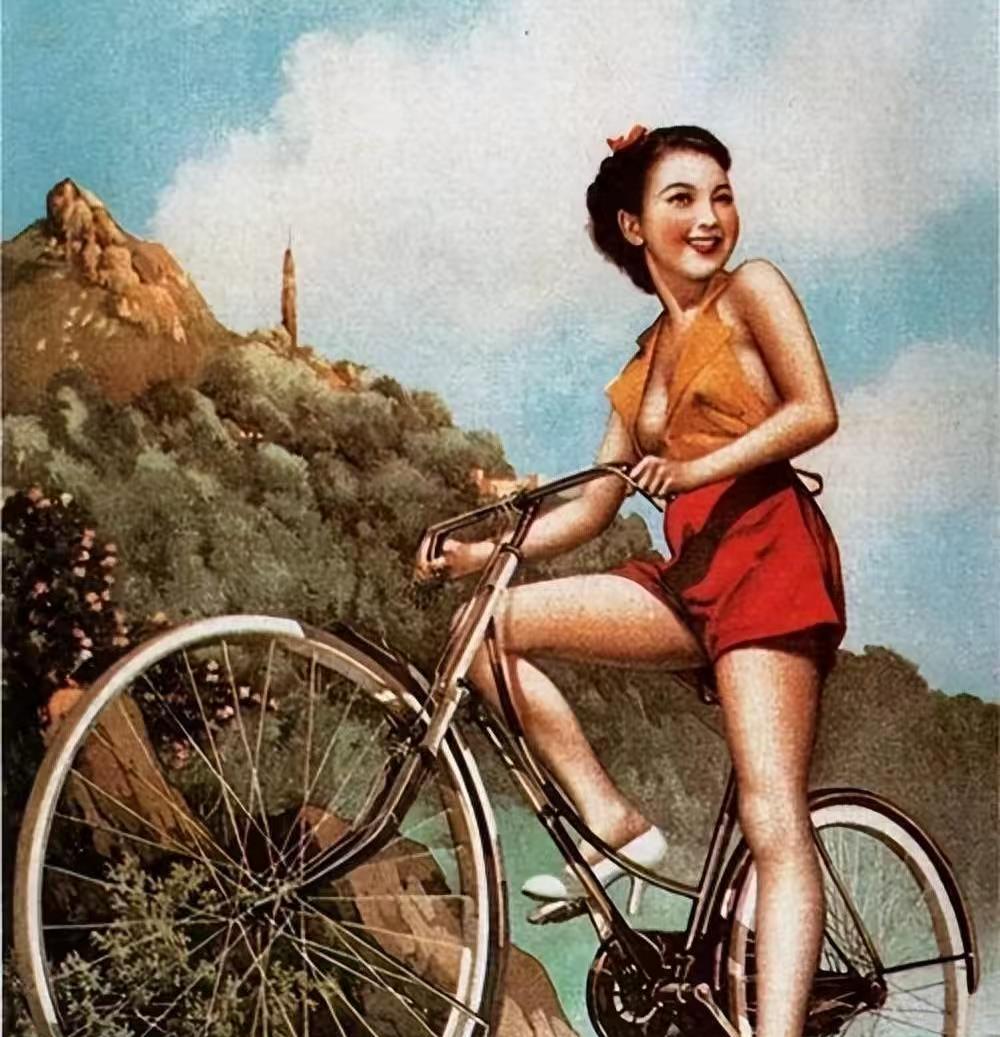

说起民国时期的天乳运动,很多人可能觉得这名字听起来挺新鲜,甚至有点儿怪怪的。其实,这是一场真真切切发生在20世纪20年代的社会改革,核心目标就是解放女性的身体,禁止妇女束胸。 别看这只是个“穿衣习惯”的问题,当时政府可是下了狠手,发现一次就罚50大洋,这在那个年代可不是小数目。这场运动到底有多疯狂? 想象一下,民国初年的街头,时髦的城里姑娘们个个追求“平胸才是美”。她们可不是天生如此,全靠一件叫“小马甲”的玩意儿死命勒着。 这玩意儿像件迷你铠甲,前面钉满密密麻麻的扣子,一扣紧,胸口憋得气都喘不顺,夏天捂出一身痱子,冬天也脱不下来。为啥要遭这罪?一来是老祖宗传下的规矩,觉得女人胸大是“村下婆”,羞耻;二来新思潮喊“男女平等”,有些姑娘懵懵懂懂,以为把胸勒平了、看起来像男人,就叫平等了。 更离谱的是,1920年那会儿,政府管得比老妈子还宽,女子要是敢穿短袖露个胳膊,搞不好就得蹲局子。衣裳越做越窄,胸却越勒越紧,女人喘气都成了难题。 这时候,几个喝过洋墨水的先生看不下去了。胡适拍着桌子喊:“个个女子都束胸,以后都不可以做人的母亲了!” 他担心束胸伤身,女人身子垮了,哪能养出健康的娃?另一位叫张竞生的博士,说话更冲,直接把束胸布骂成“毒蛇”,说再这么勒下去,不用等洋鬼子打进来,咱们自己先把自己勒绝种了。 话糙理不糙。想想也是,那勒胸的白布条子,缠得死紧,不光压得胸疼,肺也展不开,呼吸都短半截,时间长了肺病找上门,喂孩子的奶水也憋回去了。这哪是穿衣,简直是慢性自杀。 真正的“爆点”在1927年三八妇女节。武汉街头,二十多万妇女闹翻了天,喊着要解放。突然,十几个女人做出了让全城目瞪口呆的举动——她们一把扯掉上衣,赤着上身冲进游行队伍里!围观的老古董们差点晕过去,骂声一片。 可这群勇敢的女人(据说很多是风月场的女子,受够了束胸的苦)不管不顾,高呼“束胸是最不人道的!”,把积压的怒火全吼了出来。这场面太震撼,政府也坐不住了。 果然,几个月后,广东的大官朱家骅就甩出一纸禁令:全省女子,三个月内统统给我解了束胸!超时还敢勒?抓到了就罚50块大洋! 这50大洋啥概念?够普通工人一家老小紧巴巴过两三个月。 鲁迅先生那会儿在教育部当官,一个月也就60大洋。罚款狠不狠?真狠!效果呢?立竿见影。街头巷尾突然冒出了“女子束胸警察”,专门盯着女人胸口看,眼神比查酒驾还犀利。 有个叫卫清芬的小媳妇,刚解了束胸就被公公骂“伤风败俗”,逼着重新勒上。结果刚出门就被警察逮住,50大洋没了。公公嘴硬:“罚!咱家有钱!”没过几天,警察直接上门“复查”,又罚50!老爷子这下彻底肉疼,再也不敢吭声了。大洋面前,老顽固也得低头。 束胸布是扔了,新麻烦又来了。不勒了,穿啥?西洋的“胸罩”(当时叫“义乳”)还没流行开。不少女人只能硬着头皮穿“真空装”——外衣里面啥也没有。 走在大街上,浑身不自在,比被罚款还难受。幸好,大明星阮玲玉站了出来。她大大方方穿上新式的“义乳”,身姿挺拔又自然,在电影里一亮相,立刻成了全国女性的偶像。 橡皮做的“义乳”能托住胸又不压着,总算让女人们松了口气。风气一开,上海滩的女人们胆子更大了,泳装也敢上身,旗袍也敢裁得曲线毕露。束胸布裹了上千年的身体,总算能透口气。 回头看这场“天乳运动”,挺有意思的。你说它进步吗?当然!它用近乎粗暴的罚款方式,硬生生撕掉了勒在女性胸口千年的布条,让她们的身体从畸形的审美和虚伪的礼教里挣脱出来,实实在在减少了病痛。 政府喊的口号也挺“高大上”——“强国强种”,把女人胸脯子的事儿都扯到民族存亡上了。但这运动骨子里,还是“男人视角”。解放乳房,是因为“母亲不健康,孩子就不健康”,因为“影响民族未来”,而不是首先在乎女人自己舒不舒服、乐不乐意。 更讽刺的是,刚把“平胸美”打倒,新的紧箍咒又套上了——广告画报里全是前凸后翘的摩登女郎,“义乳”卖得火,平胸的姑娘们又开始发愁,琢磨着塞棉花、垫皮球,就为挤出点曲线。从一个极端,晃荡到了另一个极端。身体的枷锁砸开了,可心里那根审美的绳子,好像还松松地挂着。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。