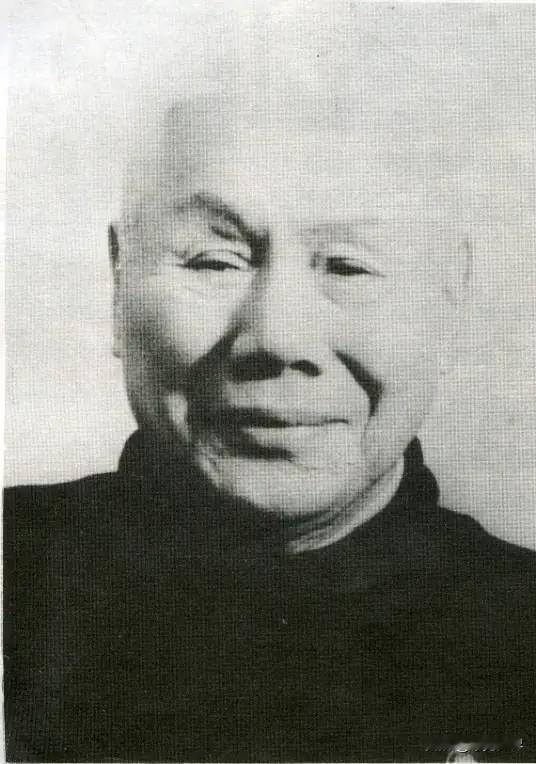

1934年,一名国民党少将救下了九万红军战士,建国后毛主席亲自下令,一定要找到这位英雄! 1934年9月的一个夜晚,江西德安县城灯火通明,戒严令刚刚下达,在县行政督察专员公署内,佩戴少将军衔的莫雄正在办公室里忙碌着什么,他手中的钢笔在几本《学生字典》上轻点,看似随意的动作背后,却是一场关乎8万红军生死存亡的秘密行动。 几天前,莫雄刚从庐山牯岭的绝密军事会议归来,作为蒋介石的心腹将领,他有幸参与了国民党第五次“围剿”的核心决策。会议室里,蒋介石亲自宣布了一个代号“铁桶计划”的作战方案:投入150万兵力,修筑3000座碉堡,配合密集的铁丝网,将中央苏区压缩到瑞金核心区域,然后彻底消灭。 “每推进一华里就筑一道铁丝网,每十华里修一座碉堡。”当莫雄听到这个步步为营的围剿战术时,内心五味杂陈。他很清楚,此时留守瑞金的红军只有8.6万人,还要带着大量的后勤人员和重要物资,一旦被这张大网罩住,后果不堪设想。 回到德安后,莫雄立即联系了两个特殊的朋友,中共地下党员项与年和刘哑佛,三人在专员公署的密室里,用特制的化学药水开始了一项危险的工作,他们将会议上获得的作战计划、兵力部署、推进时间表等关键信息,全部密写在四本普通的《学生字典》里。 最危险的环节是如何将情报送出去,沿途有18道国民党的封锁线,每一道都有荷枪实弹的士兵把守。项与年做出了一个惊人的决定:他用砖头敲掉了自己的四颗门牙,把脸弄得血肉模糊,伪装成一个流浪的乞丐。 接下来的七天七夜,项与年拖着“残破”的身体,在崎岖的山路上艰难前行,白天他躲在山洞或废弃的茅屋里,夜晚才敢赶路。饿了就啃几口干粮,渴了就喝山涧的水。每当遇到哨卡盘查,他就装出病重的样子,让士兵们避而远之。 10月7日深夜,当项与年终于出现在瑞金红军总部时,连他的战友都差点认不出来,周恩来接过那几本看似普通的字典,在煤油灯下仔细研读着用特殊药水显影的文字。看完情报后,他立即下令:“全军轻装,准备转移!” 这七天的提前预警成为了历史的转折点,10月16日,红军主力开始渡过于都河,踏上了后来被称为“长征”的战略转移之路。当国民党军队按照既定计划开始收缩包围圈时,红军已经跳出了“铁桶”,向着未知的西方进发。 莫雄的冒险并没有结束,1935年,他被调任贵州毕节专员,这个位置让他有机会继续帮助红军,在追剿过程中,他故意放慢行军速度,给红军队伍争取宝贵的时间。更让人意外的是,他还秘密收留了600多名红军伤员。 这些伤员被安置在当地的教会医院里,莫雄以“传染病患者”的名义将他们隔离起来,医院的修女们并不知道这些病人的真实身份,只是按照莫雄的要求精心照料。等伤员们康复后,莫雄还给每人发了路费,让他们安全离开。 1949年新中国成立时,莫雄却因为国民党的身份被迫流亡香港,他在海外漂泊了一年多,过着颠沛流离的生活。直到1950年,叶剑英根据毛主席的指示,派人到香港联络这位“老朋友”。 “莫雄先生是我们党的老朋友、好同志。”毛主席在中南海接见莫雄时说道。这句话不仅是对莫雄过去贡献的肯定,也为他在新中国的生活指明了方向。 回国后,莫雄被安排担任广东省政协副主席,在这个位置上,他继续为国家建设贡献着自己的力量。每当有人问起那段惊心动魄的往事,这位老人总是淡然一笑:“只是做了应该做的事情。” 如今在江西于都长征出发纪念馆里,那份复制的“铁桶计划”情报仍然静静地陈列着,这几页泛黄的纸张见证了一个选择如何改变历史的走向。在民族危亡的关键时刻,总有人会用良知和勇气做出正确的抉择,即便这种选择充满了风险和代价。 莫雄用自己的行动诠释了什么叫做“国家兴亡,匹夫有责”,他虽然身穿国民党的军装,但心中装着的是整个民族的未来,正是有了千千万万个像莫雄这样的人,中国革命才能在最艰难的时刻找到光明的出路。 信源: 莫雄:党外志士助革命,隐秘壮举救红军——羊城派、《中国共产党历史》(中共党史出版社2011年版)、《莫雄回忆录》(广东人民出版社1991年版)、中央档案馆"国民党围剿苏区档案"(全宗号003)、《炎黄春秋》2005年第8期《莫雄与长征前夕的情报传递》[凝视]