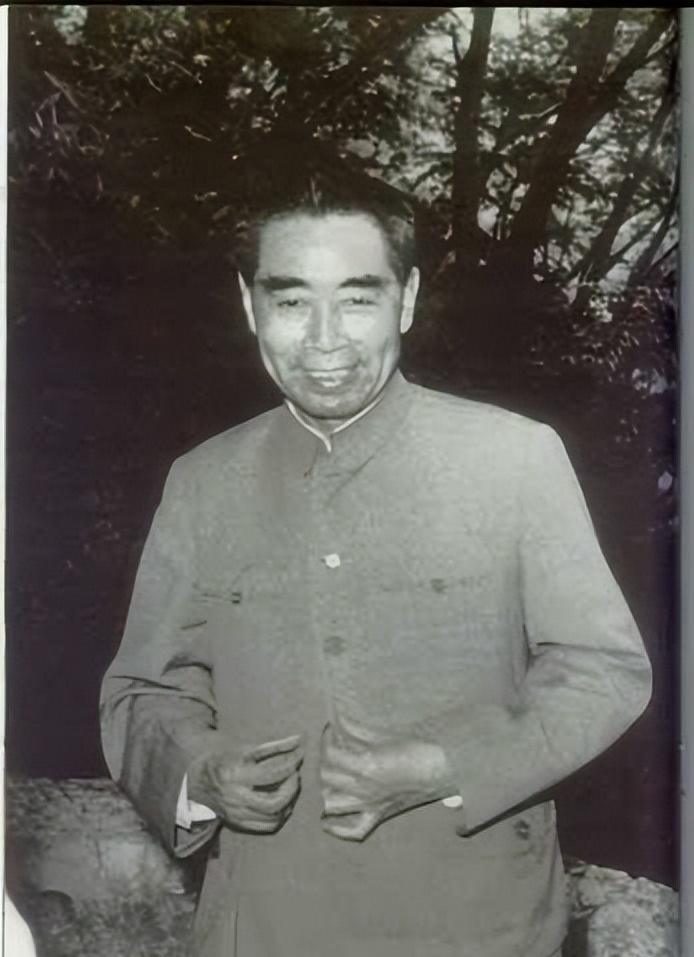

1976年,周总理陷入了断断续续的昏迷之中,他在一次清醒时,嘴唇微动发出呜呜的声音,卫士们见状反复猜测并向总理提示一桩桩事情,总理见卫思说不准他心思,神情变得焦急了起来,又吃力地说:“呜呜,钓鱼台那个……”这到底是什么意思? 1976年1月5日,北京305医院特护病房里发生了一件至今仍被史学界关注的事情,78岁的周恩来总理在昏迷多日后突然清醒,嘴唇微微颤动,发出“呜呜”的声音。 据《周恩来卫士回忆录》记载,守护在病床旁的医护人员立即俯身倾听,此时的总理体重仅剩30。5公斤,癌症已经严重影响了他的语言能力,连完整说出一句话都极其困难。 护士长许奉生递上钢笔和便签,但总理因肌肉萎缩无法握笔,工作人员开始猜测他想表达的内容,从国家大事到日常安排逐一询问,总理都摇头示意不是。 当有人提到“钓鱼台”三个字时,总理突然睁大眼睛,艰难地重复着:“呜呜,钓鱼台那个……”然后再次陷入昏迷。这一幕被在场的医务人员详细记录在案。 时任中央警卫处副处长的邬吉成很快接到医院的紧急电话,据他在《中华儿女》杂志1998年第3期发表的回忆文章记载,电话那头传来急促的声音:“邬处长,总理要见你!” 邬吉成与钓鱼台的渊源可以追溯到1967年,那年夏天造反派冲击钓鱼台国宾馆,周恩来亲自打电话指示他:“一定要保护好外国专家安全!”这次通话让邬吉成至今记忆犹新。 从钓鱼台到305医院的路程并不远,但对邬吉成来说却格外漫长,他知道以总理当时的身体状况,这次召见可能意味着重要的未完事务需要交代。 到达医院时,总理已经再次昏迷,邬吉成在病房外的走廊里等候了整整三个小时,期间邓颖超来过三次,每次都欲言又止地看着他。 据医疗组值班记录显示,1月6日夜里总理多次在昏迷中提到“钓鱼台”这个词,但始终无法说出完整的句子。医生张佐良在《周恩来最后的日子》一书中回忆,总理的意识时清时昏,想要表达什么却力不从心。 1月7日23时,周恩来再次短暂清醒,这次他没有再提钓鱼台,而是用微弱的声音对身边的医生说:“我这里没事了,去照顾其他同志吧。”这句话被《周恩来年谱》收录为他留给世界的最后嘱托。 9小时后的1月8日上午9时57分,周恩来在北京逝世,而那个关于“钓鱼台”的未竟之言,成为了永远无法解开的历史之谜。 邬吉成后来多次向相关部门提交报告,希望能够了解总理当时想要表达的具体内容,据《党的文献》2008年第2期公布的档案文件显示,相关记录确实存在,但具体内容至今未能完全解密。 有史学家推测,周恩来可能是想交代钓鱼台国宾馆的某项重要工作安排,或者是对外事接待工作的特殊嘱托。钓鱼台作为国家重要的外交场所,承担着接待各国政要的重任,任何一个细节都可能影响国家形象。 另一种观点认为,总理可能是想起了某位曾在钓鱼台工作或居住的老同志,希望在生命最后时刻表达关怀。毕竟,周恩来一生都以关心他人著称,即使在病危时刻也不忘记身边的工作人员。 如今,钓鱼台国宾馆依然矗立在北京西城,继续发挥着重要的外交作用,每当有重要的国际会议在这里举行,人们总会想起那位为新中国外交事业奉献一生的总理。 邬吉成晚年时常说,他最大的遗憾就是没能听清楚总理最后想说的那句话,这个遗憾不仅属于他个人,也属于所有关心这段历史的人。 历史的真相有时就像拼图,缺失的那一块可能永远找不回来,但正是这些未解之谜,让我们对那些伟大的历史人物保持着更深的思考和怀念。 周恩来总理的一生都在为国家和人民操劳,即使在生命的最后时刻,他想到的仍然是工作和责任,这种精神境界,或许比任何具体的话语都更能诠释一个共产党人的初心和使命。 那个关于“钓鱼台”的未竟之言,已经成为研究周恩来晚年思想的重要线索,虽然我们可能永远无法知道他当时的确切想法,但这个细节足以让我们看到,即使在生命的最后关头,这位伟大的政治家心中装着的依然是国家大事。 信源: 周恩来临终召见成未解之谜——周恩来纪念网、中央文献出版社《周恩来传》《周恩来年谱》 《党的文献》2008年解密文件、邬吉成《中南海警卫工作回忆》(《中华儿女》1998年)、张佐良《周恩来最后的日子》(人民出版社)[凝视]