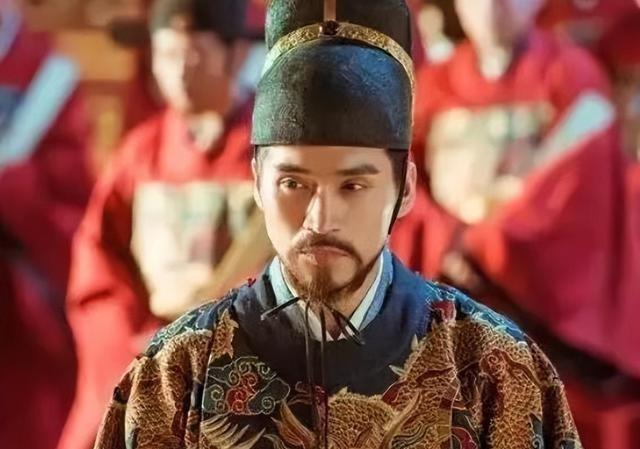

1402年,朱棣攻下南京城,眼见他策马直奔皇宫而去,有个人突然拦在了他面前说:“殿下是先拜谒太祖陵寝,还是直接进宫继位?您真的想好了吗?” 杨荣,1371年出生在福建建安,也就是现在的建瓯市,打小就聪明得不行,熟读经史,尤其喜欢《孟子》,过目不忘的那种牛人。1399年,他在福建讲《孟子》养气篇,讲得深入浅出,连朝廷派来的大官夏元吉都忍不住点赞。同年,他考乡试,直接拿了第一;第二年进京会试,又是第三,殿试二甲第二,29岁就当上了进士。之后,他进了翰林院当编修,负责修史书、写文书,算是正式踏入官场。 在翰林院,杨荣靠着敏锐的眼光和扎实的学问崭露头角。那时候正赶上靖难之役,建文帝朱允炆削藩,惹得燕王朱棣起兵,朝局乱成一锅粥。杨荣没急着站队,而是冷静观察。到了1402年,朱棣打进南京,建文帝不知所踪,局势彻底翻盘。就在这节骨眼上,杨荣做出了一个大胆的选择——迎附朱棣,还在他入城时来了那么一句关键的劝告。 1402年夏天,朱棣攻下南京,眼看着就要直入皇宫确立皇位,杨荣却站了出来,提醒他先去拜谒太祖朱元璋的孝陵。这话可不是随便说的。朱棣起兵打的是“清君侧”的旗号,但要是直接登基,难免落个篡位的名声。杨荣这一提醒,既是尊重礼制,也是给朱棣铺路,让他名正言顺地当皇帝。朱棣听后觉得有道理,立马改道去了孝陵。这事儿让杨荣一下子入了朱棣的眼,直接被提拔到文渊阁参知政务,从此仕途开挂。 有人夸他识时务,有人说他墙头草,但不管咋说,这一步棋杨荣走得太妙了。他不是光凭胆子大,而是看透了政治的门道,知道怎么用最小的代价换最大的回报。 到了永乐年间,杨荣成了朱棣的左膀右臂。1408年,他被派去甘肃处理军务,顶着大太阳跑遍了边防,回来还写了十几条建议,全被朱棣采纳。1410年,朱棣第一次亲征漠北,军粮不够用,杨荣提出就近调粮加借粮的办法,解了燃眉之急,朱棣高兴得直夸他“杨学士”。 1414年,朱棣二征漠北,杨荣跟着去了,还顺便当了皇太孙朱瞻基的老师,教他经史和军事。后来迁都北京,朝中好多人反对,杨荣站出来支持,说北京地理位置好,能控北防南,帮朱棣把事儿定了下来。1424年,朱棣在第五次北征路上驾崩,杨荣和同事秘不发丧,稳住军心,还派人通知太子朱高炽顺利继位,避免了朝局大乱。 朱高炽登基后,杨荣升了太子少傅、谨身殿大学士兼工部尚书,地位越来越高。朱高炽在位不到一年就没了,朱瞻基继位。1426年,汉王朱高煦造反,杨荣劝朱瞻基亲自出征,叛乱很快就平了。他和杨士奇、杨溥并称“三杨”,一起辅佐出了“仁宣之治”的盛世。 杨荣还主持修了好几部史书,像《太祖实录》啥的,自己也写了《北征记》《杨文敏集》,文风是当时流行的“台阁体”。到了晚年,他快70了还在辅政,推荐了不少新人。1440年,他回乡祭祖,路上病逝,享年69岁。皇帝追赠他太师、左柱国,谥号文敏,算是对他一生的肯定。 说实话,杨荣挺厉害的。他不光有学问,还有胆子,能在关键时候站出来说真话,又懂得审时度势,不瞎逞能。有人觉得他投靠朱棣有点“见风使舵”,但你换个角度看,那时候不站队可能就没命了,他这选择其实也挺接地气的。他一辈子干了不少实事,边防、迁都、平叛,哪样没他的影子?明朝能有那么一段好日子,他功劳不小。