1945年秋天,著名画家张大千准备在北京买房定居。正好有一所前清的王府将要出售,定价为500两黄金。张大千看完这个房子以后,他感到十分满意。于是他就向房主交了定金,准备搬进去住。但是有人突然告诉他发现了《韩熙载夜宴图》,张大千赶紧去看,生怕错过机会。 1945年秋天,抗日战争刚胜利,中国到处是重建的景象。张大千从四川成都回到北京,打算在这儿定居。他听说城里有一座前清王府要卖,标价500两黄金。这房子气派十足,位置也好,他看了很满意,觉得是个安家的好地方。于是,他跟房主谈妥,交了定金,准备收拾东西搬进去。当时的他,可能想着在北京过上安稳日子,把艺术创作继续下去,毕竟大战刚结束,谁不想有个落脚的地儿啊。 可就在搬家前,他学生萧允中带来了个爆炸性的消息:琉璃厂的玉池山房收到了一幅《韩熙载夜宴图》。这画据说是南唐画家顾闳中的作品,画的是官员韩熙载夜宴的奢华场面,艺术价值高得吓人,历来是藏家眼里的宝贝。张大千一听,立马坐不住了。他跟玉池山房的店主马霁川关系不错,赶紧跑去看。画卷一打开,他仔细研究了人物细节和画风,觉得这绝对是真迹,心动了。当时这画的标价也是500两黄金,跟王府一样。他没多犹豫,决定放弃王府,把钱拿来买画。第二天,他就筹好款,把画带走了。 这事儿听起来挺冲动,但对张大千来说不奇怪。他是个画家,对艺术的痴迷比一般人深得多。500两黄金在当时不是小数目,够普通人家过好多年了,可他宁愿不要房子也要这画,足见他对艺术的执着。买下画后,他特别宝贝这东西,经常拿出来看,还带去给朋友叶恭绰一起研究,两人都认定这是真迹。他把这画当命根子,可见这选择对他有多重要。 不过,这画的故事还没完。到了1952年,张大千准备移居阿根廷,手头紧了,得筹点钱。他通过好友徐伯郊,把《韩熙载夜宴图》连同《潇湘图》《武夷山放棹图》等画,以2万美元的价格卖给了国家文物局局长郑振铎。这价格在当时不算高,有人说他爱国,把国宝留在了国内;也有人觉得他卖便宜了,可能有别的打算。不管咋说,这画最后留在了中国,没流到国外去。如今,它躺在北京故宫博物院,是国宝级文物。 后来专家研究发现,这幅《韩熙载夜宴图》不是顾闳中的原作,而是南宋时期的摹本。不过别小看这摹本,它的艺术水平照样顶尖,细节处理和技法都让人叹服,价值一点没打折扣。张大千的选择,虽然当时看着像冒险,但从结果看,他眼光真毒。这画不仅没让他亏本,还成了中国艺术史上的一段传奇。 再说张大千自己,买画这事儿对他人生影响挺大。放弃王府后,他没在北京安定下来,而是继续四处漂泊,艺术之路越走越宽。到了晚年,他在台湾定居,画风变得更成熟,还搞出了泼墨泼彩这种新技法。他的作品,像《桃源图》这样的巨作,特别受收藏家追捧。他一直画到1983年去世,84岁,留下的艺术遗产让后人佩服得不行,被称为“五百年来一大千”。这称号可不是白来的,他对国画的贡献谁也抹不掉。 回过头看1945年的抉择,张大千为啥选画不选房?可能对他来说,房子只是个住的地方,而艺术是命啊。那时候的500两黄金,换成现在得多少钱不好说,但肯定是普通人一辈子都攒不下的财富。他却眼都不眨地拿去换画,这魄力一般人真学不来。有人可能会说,他是不是太冲动了,房子多实用啊,画能干啥?可对张大千这种人来说,艺术的价值比啥都高。这画后来成了国宝,也证明他没选错。 这事儿搁现在看,也挺接地气。张大千的选择,其实跟咱们平时买东西有点像——是选实用的,还是追自己喜欢的东西?就说买房吧,现在房价多高啊,好多人攒半辈子钱就为个窝。可要是你特别喜欢个东西,比如收藏、手办啥的,花大价钱买了值不值?张大千那时候估计也纠结过,但他最后还是听心里的声音,选了画。结果呢,他不光满足了自己,还给后人留下了财富。 再说这画留在中国的事儿,挺让人感慨的。张大千卖画给国家时,2万美元不算多,但他没让这宝贝流出去,这点挺值得敬佩。后来有人说他卖低了,可他要是真想赚钱,完全可以带到国外卖更高的价。1950年代的国际艺术市场,对中国画感兴趣的人不少,他完全有路子。可他没这么干,多少有点大局观在里头。 张大千这人,艺术上是个天才,生活上也有点随性。他早年在四川当过土匪,后来学画,走南闯北,最后成大画家,经历丰富得跟小说似的。1945年的选择,其实是他性格的一个缩影——不按常理出牌,但总能闯出自己的路。那时候放弃王府,换成别人可能早就后悔了,可他硬是把这事儿变成了传奇。

牛牛大吉

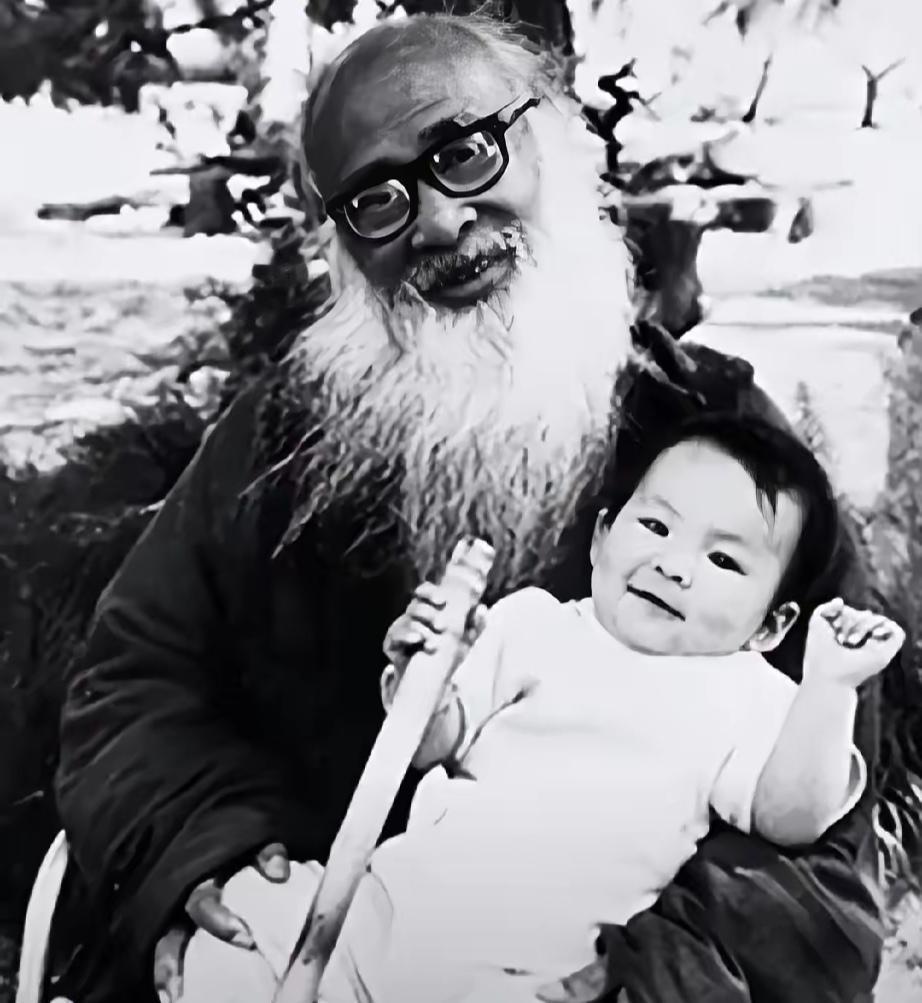

这个是不是老齐头啊?

尼莫

500量黄金换2万美元,好像亏本了