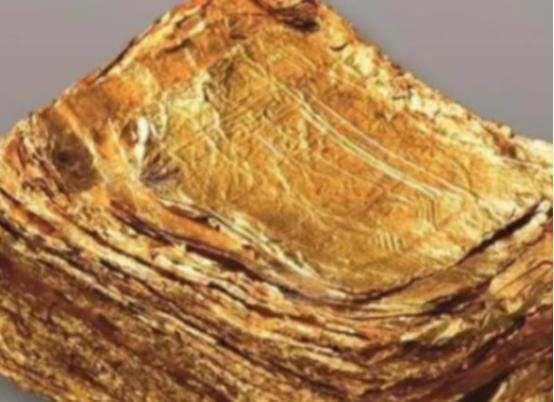

1992年,温州一老农来到金店,偷偷从怀里,掏出一本金册,想用它打个手镯,金匠正要丢进炉里,突然发现,金册竟刻了不少古字! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 在温州博物馆的一角,有一件展品常常吸引观众驻足良久,它不过巴掌大小,薄如书页,通体金黄,边角微翘,表面刻有细密的古篆字,工作人员为它特设了防震展柜,灯光打在其上,泛起微微暖光,这便是南宋时期的一片“金叶子”——一种历史上真实存在、却极为罕见的黄金货币。 这枚金叶的出土,并非源自系统的考古发掘,而是一场突如其来的意外,2023年4月下旬,温州市鹿城区人民路进行道路施工,一位工人操作锄头时,猛然触到地下一物,发出沉闷的响声,众人围拢过去,只见一个酱釉陶罐横卧在破碎的泥土中,罐身在撞击中裂为两半,罐内物品随之倾泻而出——金银器具在阳光下熠熠生辉,一时之间,现场乱作一团,工人、路人纷纷涌上前去,争相捡拾散落的金银。 混乱中,一位附近务农的老汉也闻声赶来,他并未加入人群中哄抢金器,而是在人潮退去后,悄然在边缘处拾起了一片金黄色的薄片,那物沉甸甸地贴在手心,质地不似寻常金饰,形状也颇为奇特:约十厘米长、七厘米宽,边缘整齐,片面刻有四字“霸北街西”,中间还压有“韩四郎十分金”的印记,老汉虽不识字,却也隐隐察觉这片金箔非同寻常。 他没有声张,只将金页藏进怀中带回家,那晚,他反复端详这片金物,心中既惊又疑,金子固然值钱,但这般形制他从未见过,老伴见状,劝他拿去金店打个金镯子,也算给家中添点实用值,老汉迟疑数日,终于在一个清晨,将金页用旧布包好,带着它走进了城区的一家黄金首饰铺。 彼时的金店仍保有传统手艺,柜台后方设有打金作坊,金匠每日为顾客打造戒指、项链、镯子等饰品,老汉衣着褴褛,满身泥土,引起了店员的注意,他低声询问是否能以自带金料定制首饰,店员点头应允后,他才从怀中小心翼翼地取出那片金页,金匠接过后,初见之下只觉其金光璀璨,成色极佳,是打镯子的上好材料,然而,当他准备将其投入熔炉时,细看之下,猛然发现金页上刻有密密的文字与印章。 金匠多年从业,从未见过如此格式的金器,他当即停手,将金页仔细分析,铭文中的“韩四郎”字样引起了他的警觉——这并非人名,而是南宋时期监督金属铸造的官职称号之一,而“十分金”则意味着其黄金含量达到极高标准,这一切都指向了一个可能性:眼前这片金页,或许是国家级别的文物。 金匠不敢擅断,立刻将情况报告给店铺经理,经理阅后亦感蹊跷,随即决定将金页送往温州市博物馆,请专业人员鉴定,专家团队接手后,经过多轮比对与分析,确认这正是南宋时期流通于江南一带的黄金货币——俗称“金叶子”。 所谓“金叶子”,并非叶状饰品,而是仿书页形制制成的黄金薄片,专供高额交易之用,南宋都城临安(今杭州)经济高度发达,市面交易频繁,传统的银锭体积大、携带不便,铜钱则面额低、数量庞杂,无法满足商贾间的大额结算需求,于是,民间与官府合作,逐渐产生了这种可裁剪、易携带、成色标准的黄金货币,金页上通常标有制金作坊、成色检测官及重量等级等信息,以保证流通中的信用。 而“霸北街西”正是临安当年制金作坊最集中的街区之一,史载此处金铺林立,金银加工业极为昌盛,金页上的“韩四郎十分金”更是如同今日的“999纯金”标志,是当时权威机构认证的品质保障,如此完整、品相优良的金叶出现在温州,无疑揭示了宋代金银流通体系的广泛影响力,也为研究当时的经济结构、区域贸易提供了珍贵实物资料。 至此,老汉手中这片金页的真实身份水落石出,博物馆方面迅速将其列入国家一级文物,归入馆藏,并在随后的南宋货币专题展中予以展出,专家推断,这枚金页原本应与其他几件金银器同属一处“窖藏”,所谓窖藏,是古人出于战乱、避税或财富保全等原因将贵重物品密藏于地下之举,常见于居所、商铺、寺院等位置。 此次温州路基下出土的金银器种类丰富,包括金凤凰、金钏、银铤等,显示其主人经济实力雄厚,极可能是南宋时期的富商或金铺业主,因未见墓葬结构,基本排除盗墓可能,专家据此判断为典型的民间财富窖藏。 令人唏嘘的是,在瓷罐初现之际,因无专业考古人员在场,部分文物被人私自带走,虽随后警方展开追缴,大多数物品得以回收,但仍有少量金器下落不明,此次金叶得以重归国有,实属幸运。 信息来源:温州博物馆官网、《特殊货币--金叶子》