1395年,冯胜喝完御赐的毒酒,挣扎着爬到朱元璋面前,哀求道:“求皇上开恩,不要杀臣的女儿!”没想到朱元璋一把推开他,恶狠狠地说:“她们已经活不成了!”

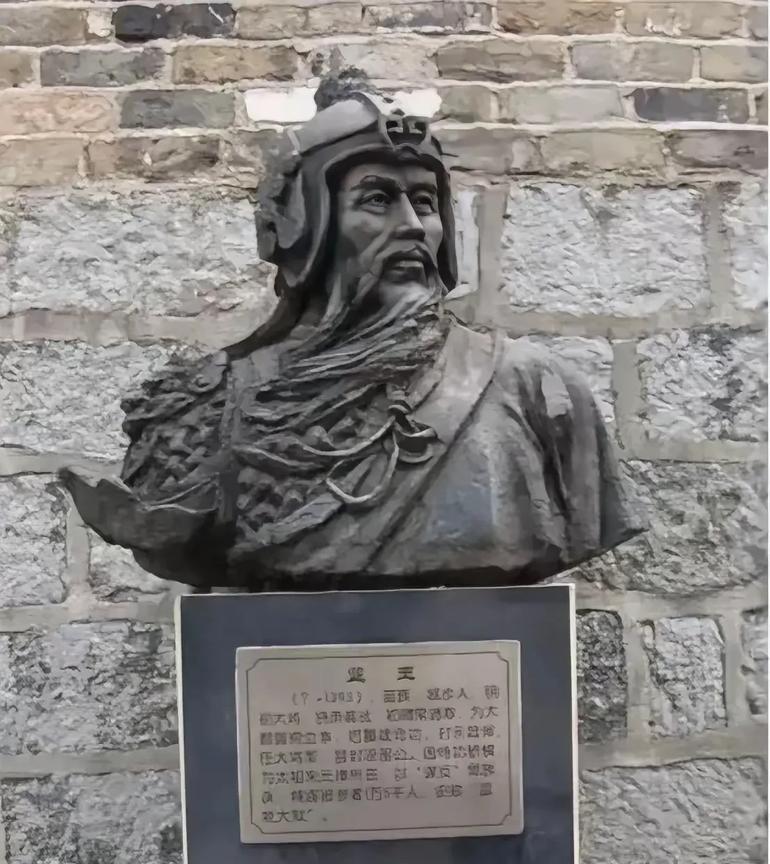

元朝末年,华夏大地沉浸在混乱和战火之中。冯胜,一个普通的山野之子,眼见着他生长的土地被战火吞噬,他的家族和人民深受其害。

在这动荡的时代,冯胜决定守护自己的一方净土。

当他年少时,他就听闻着朱元璋的名字。传言中,这个起义军领袖凭借着无比的智谋和无畏的勇气,正在为平息战乱而奋斗。

朱元璋的名声如雷霆般传遍大江南北,引得人们对他的赞誉和期望。

冯家兄弟眼见朱元璋率领的起义军如同一道光明的闪电,照亮了冯胜的命运之路。

他们对朱元璋的军事才能和领导力赞叹不已,深感只有投靠这样的领袖,才能在乱世中立足。于是,冯家兄弟毅然决定寻求朱元璋的归顺。

一场相遇改变了一切。在战场上,冯胜展现了非凡的勇气和智慧,为朱元璋的大军开辟了胜利之路。

他以他对地形的熟悉和对敌人策略的洞察,成为朱元璋军队中不可或缺的一员。

朱元璋看到了冯胜的才能,他的果断和勇敢深深打动了朱元璋。朱元璋欣赏冯胜的忠诚和智略,决定让他成为自己的亲信将领。

冯胜也从朱元璋身上学到了许多,领悟到领导者的担当和智慧,他在朱元璋的带领下,变得更加坚定和成熟。

随着时间的推移,朱元璋凭借着冯胜等人的协助,一步步稳固了起义军的地位,最终建立了大明王朝。

朱元璋是一个明察秋毫、谨慎小心的统治者,他知道权力背后隐藏着无尽的风险。

冯胜的军事才能无人能及,他的名声如日中天,这让朱元璋开始担心他的崛起是否可能演变成对自己统治的威胁。

曾经的信任渐渐消退,取而代之的是对冯胜行动的细致观察和审视。

朱元璋暗中派遣了眼线,开始监视冯胜的一举一动。他希望能在冯胜身上发现任何可能的叛变迹象,哪怕是微小的瑕疵也不放过。

对冯胜的行动轨迹进行详尽的考察成为了朱元璋日常的重要任务。

后来一场阴谋让他被错认为是叛徒,而朱元璋派人赐他一杯毒酒。年迈的冯胜知道这是末路,但他心中只有一念,那就是保住女儿。

冯胜的声音沙哑而充满绝望:“陛下,臣在战场上浴血奋战,只为了大明江山社稷!臣的女儿年幼无知,她们与此无关,求陛下开恩!”

然而,朱元璋的眼神冰冷如刃,他的声音没有丝毫波动:“冯胜,你的野心我早已看穿。今日,不仅是你,连你的后代也不能留!”

这突如其来的宣判如同晴天霹雳,冯胜的心头仿佛被钝器重击。他不敢相信自己听到的话语,他的眼中充满了悔恨与痛苦。

他从未有过任何背叛大明的念头,所有的努力都是为了国家的安危和江山社稷的稳固。但这一刻,一切似乎都成了无谓的挣扎。

他尽力挣扎着,想要再次恳求,但他已经感受到身体的无力和命运的无情。朱元璋身边的侍卫已经上前将他制住,毫不留情。

当毒酒入喉时,他的身体开始剧痛,但他顽强地挣扎着,用尽最后一丝力气向朱元璋爬去。

朱元璋见到这一幕,心中突然涌起一股不易察觉的怜悯,但这份怜悯很快就被他的残忍所覆盖。

冯胜费力地哀求着,他的声音充满了绝望和恳求:“求皇上开恩,不要杀臣的女儿!”

朱元璋面无表情地看着他,随后一把将他推开,声音中带着冷漠和残忍:“她们已经活不成了!”

冯胜无法置信地看着朱元璋,他那颗为女儿担忧的心如同被无情地击碎。他全身乏力地倒在地上,毒酒的剧毒开始蔓延。

他闭上了眼睛,心中充满了对女儿的不舍和对皇帝的愤怒。

在他的意识开始模糊的那一刻,他突然听到了一声尖叫。他努力睁开眼睛,朦胧中看到自己的女儿被卫兵拖着走来。她身上的衣衫破碎,一脸惊恐和绝望。

“父亲!” 女儿的声音充满了恐惧和哀求,但卫兵对她毫不留情地拖拽着。

冯胜无法再动弹,但他的眼睛紧紧盯着女儿。他明白了,朱元璋说的是真的。他的女儿,他深爱的孩子们,已经无法幸存。

在那一刻,冯胜的心彻底崩溃了。他的眼中满是恨和无奈。他本想为女儿争取最后一线生机,却发现自己无能为力,无法保护自己最珍贵的人。

朱元璋静静地看着这一幕,冯胜的眼睛渐渐失去了光彩,他最后的呼吸渐渐微弱,最后闭上了双眼,沉入了永恒的安宁。

在这个宫廷的一隅,一位忠臣含恨离去。