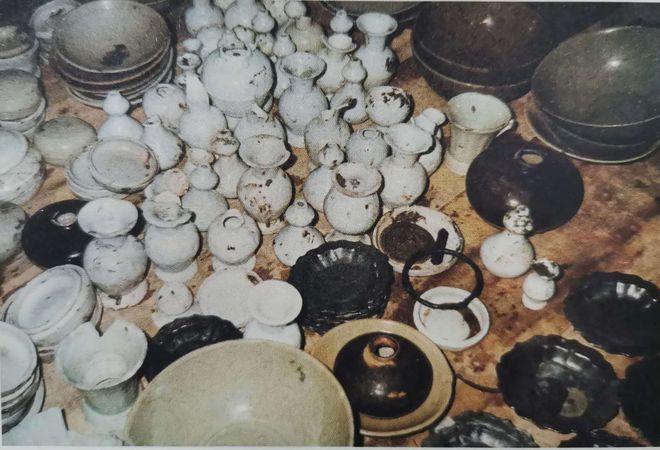

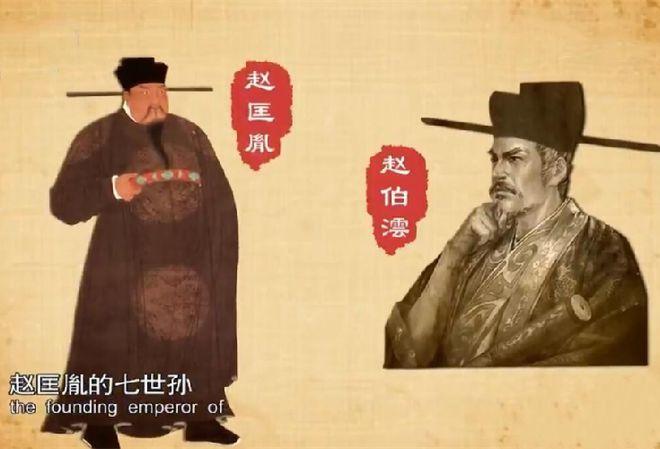

2007年,广东阳江一艘在海底沉睡800年的沉船被打捞出来,光是打捞就耗资1.5亿,但里面承载的文物价值,超过3000亿美金。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 2007年12月,一艘沉睡在广东阳江海底八百年的古船被打捞出水,这艘被称为“南海一号”的宋代沉船,从发现到出水,历经整整二十年准备,光是打捞过程就花费了1.5亿元人民币。 船体内出水的文物数量多达十八万件,涵盖金器、银器、陶瓷、铜钱、漆器等多个品类,初步估值超过三千亿美元,这次打捞不只是一次考古事件,更是中国文物保护史上的一次重要转折。 最初的发现并不在我方手中,上世纪八十年代末,一家英国海洋探测公司在南海某片海域寻找一艘失踪的东印度公司商船,他们希望与中国合作共同打捞一艘据说载有白银和锡锭的沉船。 我方出于技术不足和国际合作的现实考虑,同意了对方提出的共同调查,但在后续探查过程中,沉船中的瓷器和铜钱让中国专家感到意外,这些文物的风格和器型都显然属于宋代,和英国所说的东印度公司货物不符。 此时,国内的考古专家提出质疑,认为这艘船应该是中国的古船,文物也应归属我国所有,于是,我方果断终止合作,不再允许外方参与后续行动。 这一举动不仅是立场上的坚守,也是在文物流失教训下的清醒判断,在此前的某些海域行动中,有英籍寻宝人曾非法获取大批中国水下文物,甚至为销毁证据而主动破坏剩余器物。 当时我国由于法律不完善、资金不足、技术落后,只能眼睁睁看着这些文物流落海外,这些事实让国家意识到,在打捞“南海一号”的过程中,绝不能再有任何退让。 上世纪九十年代,中国水下考古还处于起步阶段,相关部门开始向香港社会筹集资金,收到120万港币捐助,用于初期研究。 同时派遣技术人员赴日本、荷兰等地进修,积累深海探测和文物保护的经验,这些努力为后来的全面打捞打下了基础。 进入新世纪后,国内水下考古逐渐形成专业团队,设备也有了突破,2002年,我方在阳江海域进行了首次试打捞,出水文物让人震撼。 青花瓷、铜器、铜钱整齐排列,保存较为完好,这一次的发现让国家坚定了全面打捞的决心。 2007年,国家正式投入1.5亿元,启动“南海一号”整体打捞工程,这次工程不仅耗时九个月,还调动了全国多方资源。 为了确保文物不在打捞过程中受损,专家们提出了“整体沉箱提升”的方式,将整个船体连同海底泥沙一并封装,运送到陆地上专门建造的保存设施中。 为此,国家还特别在阳江建设了一座“水晶宫”式博物馆,具备恒温恒湿、沉船展示和文物修复等多项功能。 在这里,考古人员对文物进行清理、修复、登记,每一件器物都被认真对待,从宋代青瓷,到金饰铜镜,每一件都承载着海上丝绸之路的历史信息。 很多文物沉埋于厚重的海底泥沙中,需要通过专业仪器缓慢移除掩盖层,操作稍有不慎就可能造成破损。 科研人员使用精密机械臂在恒压环境中逐件提取,并同步进行水下直播,向公众展示打捞的全过程,激发了全社会对文物保护的关注。 当这些文物逐一呈现在展柜中时,人们终于明白这艘船为何值得花上亿元打捞,它不仅是货物运输工具,更是宋代海洋贸易、造船工艺和对外交流的历史载体。 有学者指出,“南海一号”的打捞价值,在世界水下考古史上都属罕见,它像一座时间胶囊,让人们得以窥见八百年前中国与世界的海上交往。 这场打捞的背后,是一代又一代人对文化遗产的守护与执着,在技术不成熟时,他们甘愿等待;在外力干预下,他们坚守底线;在困难重重中,他们自我突破。 今天的“南海一号”,不仅是一项考古成果,更是中华民族记忆中重要的一章,用巨资换来的,不仅仅是几万件器物,更是一份穿越时空的文明传承。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:百度百科——南海一号